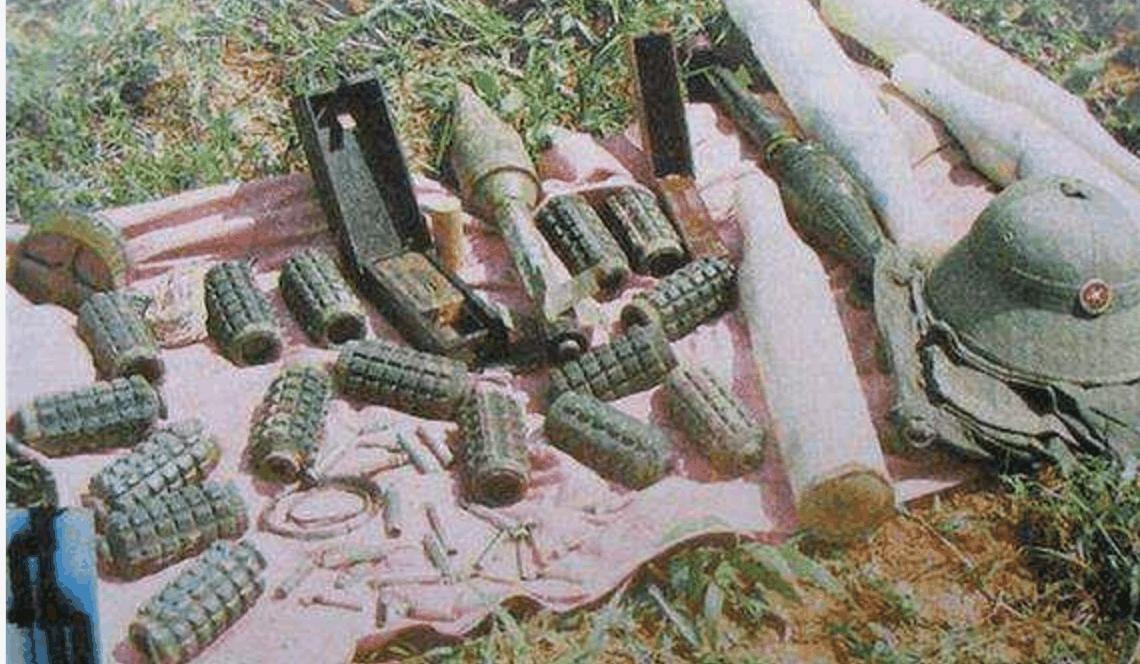

西方曾有人评述79年越战:解放军之所以人肉排雷,是被上级逼迫的 1979年2月17日清晨,广西边境山谷薄雾未散,某团九连冲锋号突然响起。冲在最前的排长余斌侧过脸,低声嘱咐身后的新兵:“跟紧,脚别乱踩。”新兵点头,声音发颤:“明白,排长。”三分钟后,枪声、炮声、密集爆炸声织成一张巨网,这一刻,越南北部战线的帷幕正式拉开。 一条脉络若隐若现。1965年至1975年的越战结束后,越南凭借苏联撑腰,先把枪口对准柬埔寨,又把目光投向南海与中越边境。一纸《越苏友好合作条约》让莫斯科拥有了金兰湾深水港,也让北京感到被铁钳般的包围。对峙十余年,终于在1979年2月爆发为一场持续不足一个月的边境冲突——对越自卫反击战。 前线冲突的硝烟尚未散去,大西洋彼岸的报刊已经把头版留给这场“社会主义阵营内部冲突”。英国《泰晤士报》在2月20日的社评里写道:“北京意在敲打河内,亦在试探莫斯科。”而法国《世界报》则给出暗含嘲讽的标题:“赤旗之下的兄弟战争”。英法关注并不意外,越南历来与两国有着千丝万缕的联系——法国曾是宗主国,英国则把东南亚视为重要航道节点,一旦局势失控,贸易与海运必受波及。 有意思的是,伦敦和巴黎虽都做风向标,却各怀算盘。巴黎担心昔日殖民地再度失控,立即调集驻泰国情报人员,试图摸清中国参战部队的兵力与火力配比;英国外交部则把精力放在联合美澳两国对越经济援助的节奏上——先按下暂停键,再决定下一步。两国保守的态度,成了后来西方舆论的基调:既不站队,也不愿放弃抹黑的机会。 3月初,解放军宣布撤回边境线以北,战事趋于平静。此时,西方媒体一边播出越南医院里满是伤员的画面,一边开始集中炒作“人肉排雷”这一话题。英国《卫报》援引所谓“目击者”称:“解放军士兵成排走入雷场,用身体引爆地雷,这显然是上级的强制命令。”短短一句,既指责中国军队“草菅士兵生命”,又暗示解放军战术落后。 这种说法在当年国内并未传入寻常巷陌,直到1984年影片《高山下的花环》上映,排雷、穿插等情节让部分观众联想到海外报道。“难道真是被逼的?”有人私下嘀咕。然而部队内部的战例材料给出了答案:决死排雷并非强迫,而是源于任务紧迫和地形限制。越军广泛埋设美制、苏制跳雷、杀伤阔度大,加之密林覆盖,传统工兵器材难以及时开设通路,步兵不得不采取伴随排爆,与时间赛跑。 1983年春,云南麻栗坡高地,一营担负穿插任务。班长安忠文踏入雷场时左腿被炸残,血流如注。他迅速判定雷区宽度不足30米,若不能立刻开辟通路,后续连队将在山谷受阻,任务全盘拖延。安忠文忍痛翻滚,连续引爆数枚地雷后牺牲,穿插部队因此提前17分钟突过封锁线。事故报告中写明:此举属个人自愿,排爆规程未能覆盖特殊地形,是临战选择。 与安忠文相似的例子,在军史卷宗里还有刘易富、阙火土等二十余人。值得一提的是,这些案例亦被西方情报机关收录,却在公开文章中被刻意删减,只保留“肉身排雷”四个字,配合耸动标题,颇合当年冷战话语场的需求——抹黑对手,才能彰显自家制度优越。 当然,并非所有西方学者都盲从。1990年,英国皇家军事学院内部研究报告指出:“越南战场丛林密度远高于中东、欧洲,中国工兵器材在湿热环境下可靠性下降,部分战术举措属于无奈之选。将战时应急行动妖魔化,并不能说明部队素质低下。”只可惜这份文件当年被归为“内部参考”,很少走入公众视野。 试想一下,如果排除政治立场,仅从军事角度观察,79年中越边境冲突暴露出的最大问题并非“人肉排雷”,而是双方工程保障能力对极端地形的适应度。解放军后来大幅度改进排雷器材,引入火箭喷爆、线性聚能破障,某种意义上正是战场血的教训换来的技术跳跃。 遗憾的是,网络时代之前的误读一旦成形,就像铸进铅版的字模,很难再被轻易修正。直到今天,海外社交平台仍能看到“解放军强迫士兵踩雷”的陈旧说法。事实与谣言并行,这是战争留给后世的双生影子。了解当年战术背景、装备现状、指挥原则,才能看清“排雷”二字背后的复杂况味。 对1979年的参战官兵而言,命令就只有八个字:“迅速穿插,歼灭敌人。”至于以何种方式排雷,是在硝烟弥漫的密林里,在炮火伴奏下,交由战场指挥员与士兵本人共同完成的决断——不是一句“被逼迫”能够轻飘飘概括。