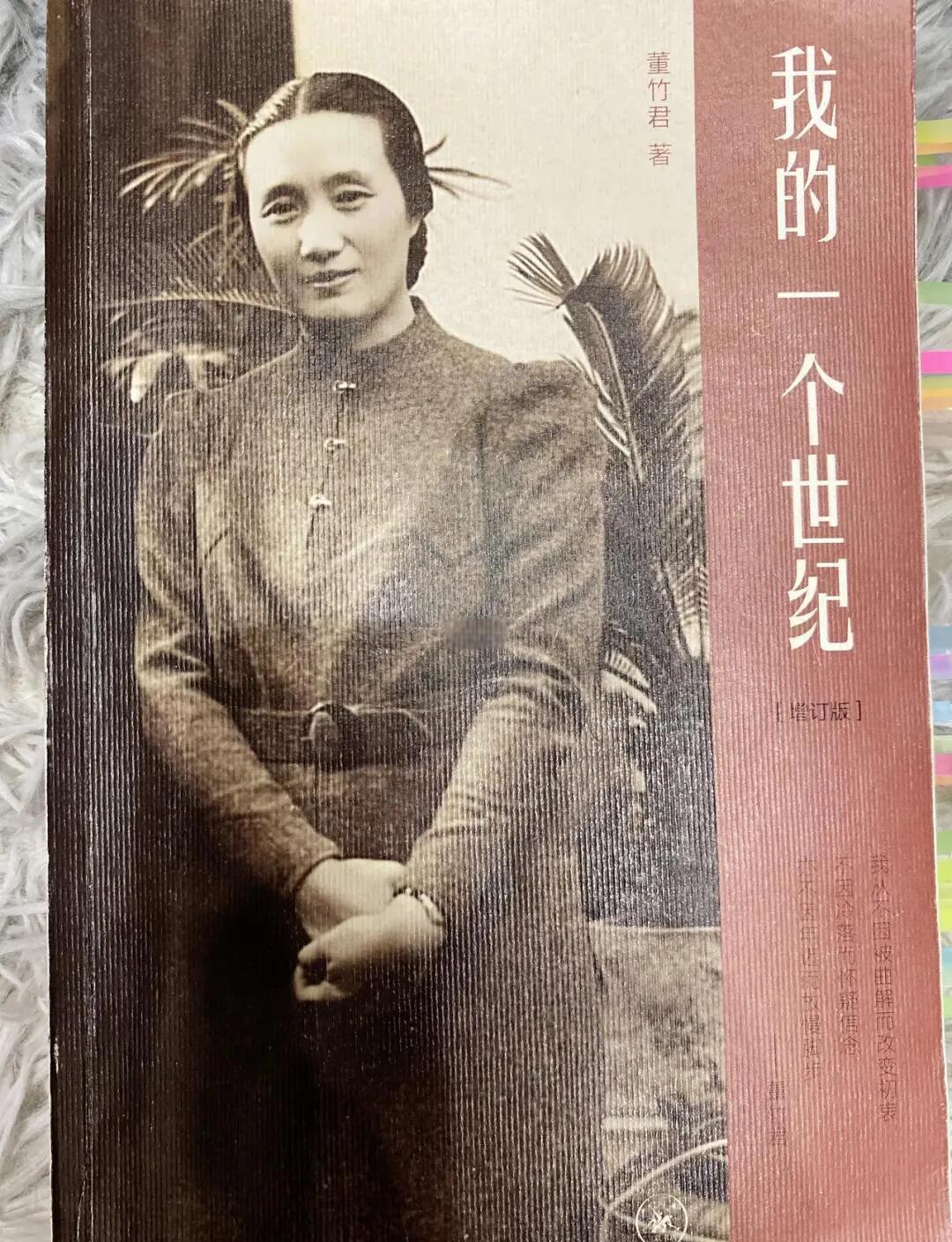

她14岁被卖入青楼,后逆袭成上海“锦江饭店女王”,临终留遗言:我从不靠男人 1914年上海著名的青楼“长三堂子”里,14岁的董竹君端着茶盘走过回廊,客人的调笑、鸨母的呵斥像针一样扎在她心上。没人知道,这个被迫卖唱的清倌,心里藏着一个“逃出去”的念头——后来,她不仅逃了,还在上海滩建起自己的商业帝国,成了连杜月笙、黄金荣都要敬三分的“锦江饭店女王”。 1900年,董竹君出生在江苏海门的贫苦人家,父亲是拉黄包车的,母亲帮人洗衣缝补,一家人挤在破旧的棚户区。13岁那年,父亲重病,为了凑医药费,母亲含泪把她卖到上海的青楼,签下“三年学艺”的契约。在“长三堂子”里,她学唱昆曲、练仪态,表面上是娇俏的“小先生”,暗地里却偷偷识字、观察来往的客人,盼着能找到逃离的机会。 16岁那年,她遇到了四川督军夏之时。这个穿着军装、谈吐儒雅的男人,没有像其他客人那样轻薄她,反而和她聊诗书、谈理想。董竹君鼓起勇气问他:“你愿意带我走吗?我不要做妾,要做正妻,还要去读书。”夏之时答应了,可逃离青楼的路并不容易——她趁着鸨母熟睡,翻窗跑出堂子,带着简单的行李,跟着夏之时去了日本。 在日本,董竹君如愿进了东京女子高等师范学校,从ABC学起,把失去的学业一点点补回来。1917年,她跟着夏之时回到四川,成了众人羡慕的“督军夫人”。可豪门生活远没想象中美好:夏家的封建规矩压得她喘不过气,婆婆嫌她“出身卑贱”,丈夫也渐渐变了样,不仅阻止她继续读书,还染上了鸦片,对她动辄打骂。 1929年,29岁的董竹君做出一个惊人的决定:和夏之时离婚。那时她已经生下四个女儿,手里只有少量积蓄,朋友都劝她“忍忍算了”,可她却说:“我不能靠男人过一辈子,就算饿死,也要活出自己的样子。”她带着女儿离开四川,独自回到上海,兜里的钱只够租一间小亭子间。 为了养活孩子,董竹君摆过地摊、卖过手工,后来发现上海人爱吃四川菜,她凑钱在法租界开了家“锦江小餐”。一开始,店里只有几张桌子,她既是老板又是服务员,每天天不亮就去菜场挑菜,深夜还在研究菜谱。凭着地道的川味和干净的环境,“锦江小餐”渐渐火了,连杜月笙、黄金荣都成了常客,有时店里没座位,他们宁愿在门口等。 1935年,董竹君把“锦江小餐”扩建成“锦江饭店”,还开了分店“锦江茶室”。她立下规矩:不管是达官显贵还是普通百姓,都一视同仁;店里绝不允许赌博、抽大烟。有一次,一个国民党军官想在店里摆赌局,她直接拒绝:“锦江是做生意的地方,不是赌场。”对方气得拍桌子,她却毫不退让,最后那个军官只好悻悻离开。 抗战爆发后,锦江饭店成了爱国人士秘密聚会的地方。董竹君冒着风险,帮地下党传递消息、安置人员,还把饭店的收入捐给抗日团体。日军曾想强占饭店,她巧用各方关系周旋,硬是保住了自己的心血。解放后,她主动把锦江饭店交给国家,成为上海第一家国宾馆,接待过尼克松、田中角荣等无数中外贵宾。 晚年的董竹君,依旧保持着独立的个性。她写下自传《我的一个世纪》,把自己的经历娓娓道来,没有卖惨,也没有炫耀,只说:“我这一生,靠的是自己的一双手、一颗不服输的心。”1997年,97岁的董竹君在上海去世,临终前她对女儿说:“做人要靠自己,不要指望别人。” 从青楼清倌到饭店女王,从弃妇到实业家,董竹君的一生,没靠过任何人的施舍,也没向命运低过头。她用行动证明:出身不能决定未来,性别不是束缚,只要敢闯、敢拼,再泥泞的起点,也能走出属于自己的康庄大道。