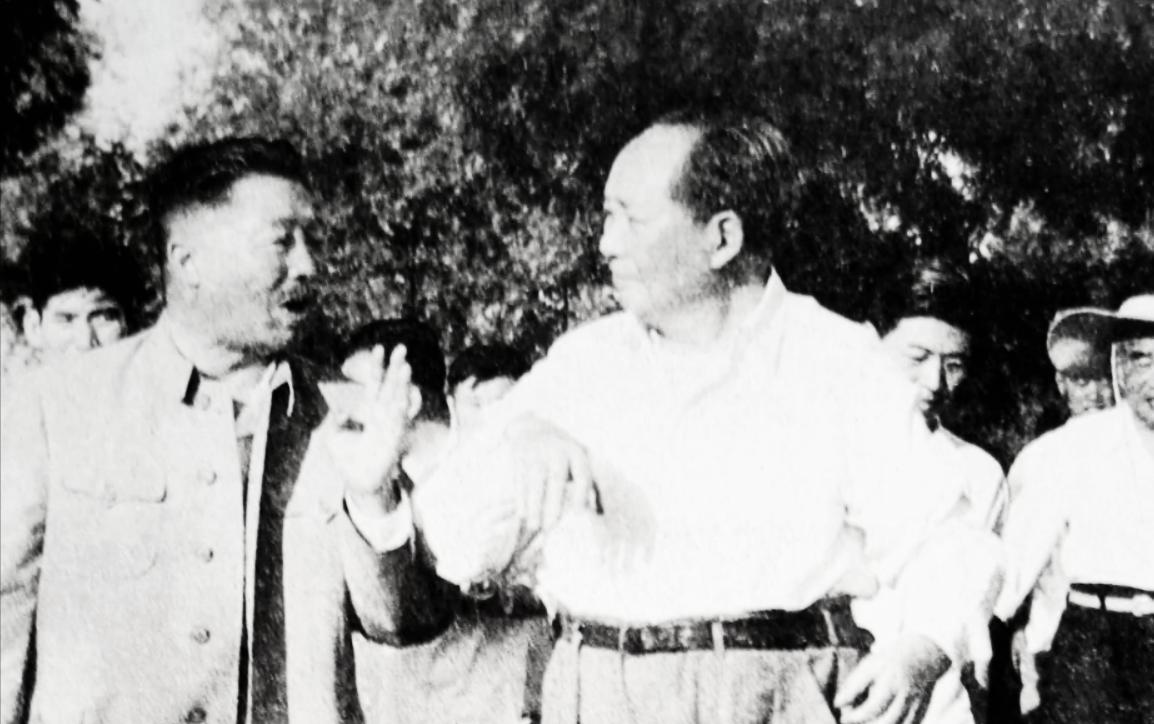

1947年7月23日,小河会议结束后,毛主席突然找到贺龙,神色凝重地说:“有句话,我一直想跟你说。“而且这句话,毛主席憋了很久。 1947年的陕北,天色总是灰的,风沙吹得人睁不开眼。 延安刚刚失守,胡宗南在西安扬言要“活捉毛泽东”,这话像把刀子,横在所有人心口。那时候的共产党,真就像在悬崖边上踉踉跄跄,随时可能被人一脚踹下去。 小河村,一个不起眼的小地方,被选作临时会议点。 村子小得很,几间窑洞、几条土路,没什么像样的建筑。 会议就开在河滩边搭的布棚里,风吹得布哗啦啦响,棚下却挤满了大人物:毛泽东、周恩来、任弼时、彭德怀、贺龙、习仲勋…… 会议的主题很明确:国民党全面进攻失败了,解放军要准备全国战略进攻。 但说起来容易,做起来,前线需要人拼命,后方得有人托着。于是毛泽东点了两个名字:彭德怀上前线,贺龙守后方。一个负责杀出血路,一个负责把粮食、武器、兵员堆在背后。 会散后,毛泽东拉住贺龙,单独说话。 那天晚上,窑洞口的油灯亮得昏黄,风吹得火苗直抖。毛泽东看着贺龙,说了一句后来一直被人记起的话:“有句话,我一直想跟你说,这句话,我憋了很久。”没有套话,没有虚饰,是真心的托付。 毛泽东清楚,能在枪炮声里杀出来的将军不算少,能在后方忍得住性子、压得住场子的人,却只有那么几位。 贺龙算一个。 贺龙心里是明白的。他的部队,大多是自己一手带起来的老兵,湘鄂西出身,从红军到八路,一路打到晋绥。他和这些人是用命换来的感情。 让他把部队交出去,相当于把亲兄弟交到别人手里,谁能不心疼?可他嘴里说出来的话,却干脆得很:“军队是党的,不是个人的。我带的军队,别人也能带。” 这句话听着冷,其实刀子一样锋利。 他把自己心里的感情压下去,硬生生把个人和大局分开。 也许夜里躺在窑洞里,他会想起那些跟着自己出生入死的兄弟,可一旦站到中央面前,他只认一句话:党怎么安排,他就怎么干。 于是,贺龙真的转了身。 从此不再是冲在最前面的“贺老总”,而是琢磨账本、粮仓、兵站的“后方总管”。有些人不理解,说他是“改行”,说这工作没劲。但他自己明白,这是另一场硬仗。 粮食的问题最要命。陕甘宁和晋绥两区人口加起来才四百万,地瘠民贫,又闹灾荒。 可前线和机关加一块儿八万多人,一个月要吃掉一万六千多石粮。 哪里来的?贺龙盯上了邻近解放区。那年秋天,他通过中央求助刘伯承、邓小平,结果对方硬是从紧巴巴的口粮里挤出十万石粮。问题是,光有粮不行,还得运到陕北。 黄河横着,路途几百上千里。有人劝他:“老总,千里不运粮,百里不运草,太难了。”贺龙吸着旱烟袋,重重敲在手心,说:“难也得运。没粮,队伍自己就先乱了。” 他说到做到,立刻动员了上千延安大学的师生,拉进运输队。 一路上男女老少齐上阵,推车的、挑担的、扛麻袋的,浩浩荡荡。 有人形容,那队伍绵延不绝,就像黄土地上长出来的蚂蚁线。贺龙骑马去看,看到这些场面,忍不住感慨:“兵民是胜利之本。” 除了粮食,还得有炮弹。 彭德怀前线打仗,一天能把库存打光,急电一封封催着要。 贺龙想尽办法,收集打过的炮弹壳,组织工厂复装。 条件简陋得很,几台设备,几个懂技术的工人,却硬是撑起来。 到1948年,晋绥的军工厂有十四家,手榴弹、子弹、迫击炮弹源源不断。有人说过一句话:“西北能打下去,靠的是彭老总在前线骂人,靠的也是贺老总在后方咬牙。” 贺龙的麻烦还不止在后勤。 他的老部下们——贺炳炎、廖汉生——到了彭德怀麾下,一时不服气。打仗不顺利,彭德怀脾气火爆,电话里就开骂。年轻人气得摔电话筒,火冒三丈。 消息传回去,贺龙没有护犊子,他把人叫到小屋里,当面批评:“跟彭总顶牛,不行。彭总说了就是命令,不管什么理由,都得执行。”语气冷冷的,带着不容置疑的硬度。 还有王震,二纵队在运城收缴物资时乱了套,连学校钢琴都搬走。 周恩来当众批评,说这是“乱弹琴”。贺龙闻讯,立刻赶去部队,拉下脸说:“没有群众,仗怎么打?违反政策,就是帮了敌人。”话糙理直,戳得人心里发凉。 王震后来回忆,这次训话像当头一棒,让二纵队收敛了许多。 贺龙就这么撑着,把粮草、武器、兵员一块块堆上去,又把年轻将领们的火气一点点压下去。他像一块压舱石,不声不响,却稳住了整个西北战局。 毛泽东后来评价他:“贺老总忠于党、忠于人民,是守卫边区后方的萧何。” 多年之后,在中南海怀仁堂的一次会上,彭德怀少见地公开称赞他:“你领导的晋绥部队真是好啊,能打仗,听指挥。”这句话,不是客套,而是打心底的认可。 毛泽东也曾感慨:“就那么一些人,能打出那样的局面,实在太不容易了。” 陕北的风依旧吹着,黄土高原还是光秃秃的模样。 想象那年小河村的晚上,油灯摇曳,毛泽东压低声音说出那句“憋了很久”的话,贺龙点点头,沉默着接下担子。 没有鼓掌,没有口号,只有风声和烟火味。