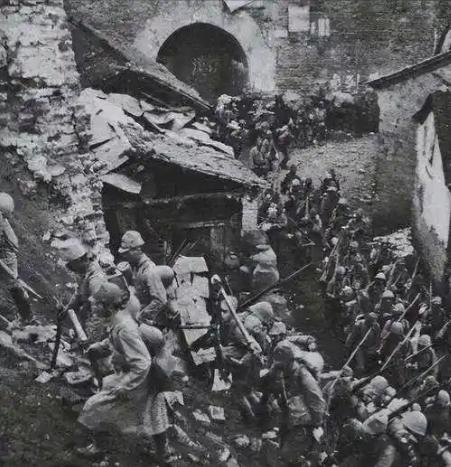

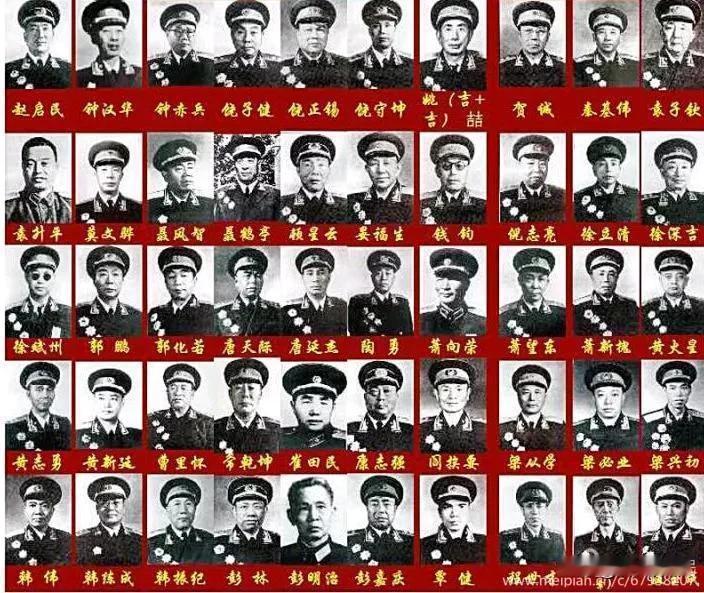

华野三虎,是陈老总逢战必用的将领,为何淮海大战缺少一位 “1948年11月6日夜,陈毅端着搪瓷茶缸压低嗓音:‘陶勇他们都报到啦,叶飞的电报还没回,身体真扛不住了?’”作战室里灯火昏黄,墙上那张正悄悄更新的作战态势图,无声地提示着一场前所未有的大决战已经迫在眉睫。华东野战军上下明白,若要啃下黄百韬、邱清泉、李弥三块硬骨头,陈毅将军最心爱的“三把尖刀”理应全部出鞘。可偏偏这关键时刻,叶飞缺席了。 三位“尖刀”是第一纵队的叶飞、第四纵队的陶勇、第六纵队的王必成,战士们私下喊他们“华野三虎”。这一称呼不是喊出来的,而是战场上一寸寸拼杀出来的。1947年初春的莱芜战役,李仙洲兵团突围企图明显。叶飞率第一纵堵在南麻、雪野湖一线,死死咬住敌军侧翼。战斗最激烈时,他曾摘掉头盔冲锋,大声吼一句“让我看看枪口在哪里!”前沿官兵血脉瞬间被点燃,硬是把李仙洲拖在原地整整四十八小时,为华野主力包圆战场赢来宝贵时间。 如果说叶飞擅长的是稳准狠的“缠斗”,陶勇则像一把锋利短匕首,专挑敌人肋骨。孟良崮突击,陈毅一句“把74师的魂打碎”,陶勇带第四纵沿峡谷强攻,越过敌人火力点,从山腰插到山顶,用不到半天时间撕开整编74师防线。那年夏天的樱桃尚未成熟,崮上却已堆满缴获的美械枪炮。 与叶、陶相比,王必成更像一匹黝黑的寒江孤狼。1948年初,宿北战役夜色如墨,他让第六纵第一团摸到敌纵深侧背,两串爆破筒炸塌碉堡,整条防线像被抽走脊梁。一夜崩溃的敌人留下的,是第二天迎风飘舞的缴获旗帜。三位作战风格截然不同的指挥员,被陈毅看作三枚互补的棋子。内部开玩笑,“一纵咬、四纵捅、六纵扯”——先缠住,后刺穿,再裹挟,战术链条一气呵成。 然而战场从来不按剧本走。1948年秋,高强度机动作战进入第三个年头,叶飞的旧伤与疟疾轮番发作。医生记录:高烧反复、脉搏过快、肝脾肿大。队里给他配了奎宁和止痛片,效果有限。中央华东局电令休养,可叶飞在河南鹿邑前沿依旧跟进部队,直到10月下旬晕倒马下,才被强行送往后方新乡。此时淮海战役作战计划已经成形:第一阶段围歼黄百韬兵团,第二阶段分割邱清泉与李弥。缺少叶飞,陈毅的第一反应是“战役部署调不过来”。 临阵换将,最大考验是指挥链重塑。第一纵队由副司令员刘飞代理,陈毅紧急召见,“你缺叶飞,但不能缺战斗力,稳住再稳住”。刘飞在笔记本写下八个字:咬紧敌背,寸步不让。11月8日夜,第一纵抵达碾庄圩西南,随即遭黄百韬突围部队猛攻。刘飞没沿用叶飞常规阵地战打法,而是把团级单位拆成“梅花桩”,拔掉连环碉堡后再合拢反击。黄百韬两次突围均折戟,第一纵一天之内打退敌军七次冲锋。陈毅站在风口喝下一口凉茶,“叶飞不在,底子还在”。 王必成与陶勇则在外围收网。青龙集激战,王必成让部属贴着稻草垛匍匐前进,贴近敌火炮阵地,一连串手榴弹炸响,炮声反被掩盖。敌军后排指挥所被怯灭,黄百韬部防御体系瞬间瘫痪。与此同时,陶勇第四纵直插碾庄,硬生生把黄、邱两兵团联络线切断,为总攻锁上最后一道门闩。有人统计,华野兵力不过约六个纵队,面对装备精良的整编军,却实现以少吃多,缺的那一“虎”,似乎并未让战局倾斜。 然而作战幕后的压力,并不比前沿火线轻松。军部作战科估算,倘若叶飞在场,第一纵凭借惯用的阻援钳形战术,歼敌时间可再缩短一昼夜,这意味着可能少牺牲上千名战士。战争并非纯粹数字,但数字背后是活生生的生命。刘伯承后来回忆到淮海时曾说:“一名好指挥员就是一座桥。”叶飞没到桥头,第一纵靠临时搭桥过河,成功固然值得庆贺,也暴露了野战军高速扩张中个人健康与组织配套的矛盾。 值得一提的是,叶飞并非真的远离战役。治疗期间,他每天请护士把军报和作战简报摞在床头,常常撑起病体批注意见,再托机要电传前线。刘飞的“梅花桩”打法,就有叶飞“阵内流动、阵外伏击”理念的影子。这在战史里,被称作“隐形指挥”。史学者调阅华野一纵文电后发现,整个淮海战役期间,叶飞亲自批回的战术建议达九次,其中四条被采纳。这几乎等于他隔着病榻仍然与战场保持脉搏共振。 三大决战落幕,淮海战役给世人留下“六十万人包围八十万人”的经典,但对于华东野战军,人们记住的更是组织成长的代价。缺席的叶飞提醒大家:个人英雄固然耀眼,真正决定胜负的是体系能力——既能依赖将军灵光一现,也能在将军倒下时迅速补位。此后渡江战役开幕,身体略有好转的叶飞再次披挂,带第一纵先登江南,一切似乎回到熟悉的节奏;但军内卫生部门随即得到授权,制定系统防疟、抗伤寒计划,避免下一次“关键少一人”。 淮海战役如果说有什么遗憾,或许就是那把习惯在人海与枪火里舞动的“冷刀”没能亲自开刃。可战争本就是不断做减法、做权衡的过程。叶飞缺席,却让外界看到华野纵队的独立作战能力,也推动了战后指挥系统的进一步规范化。