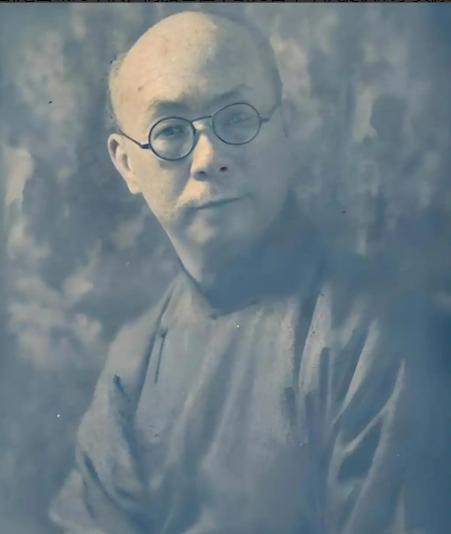

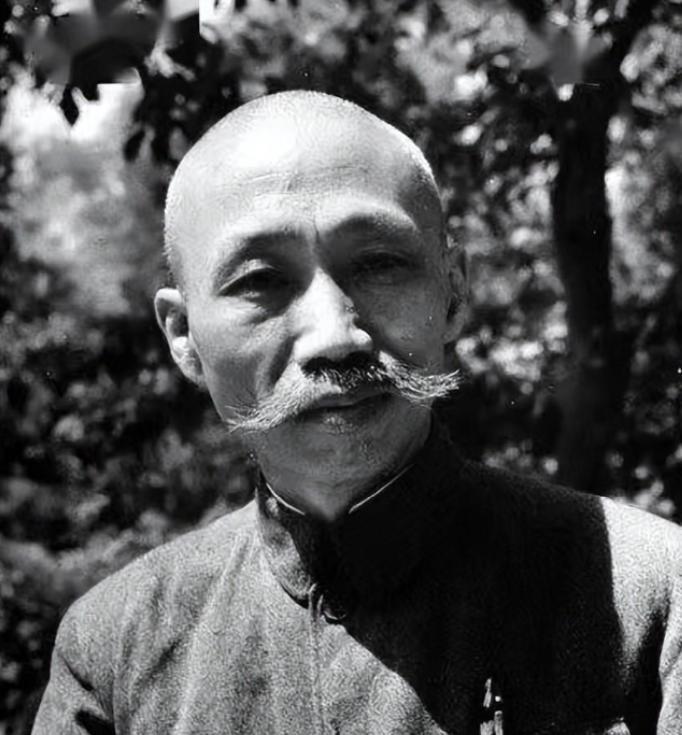

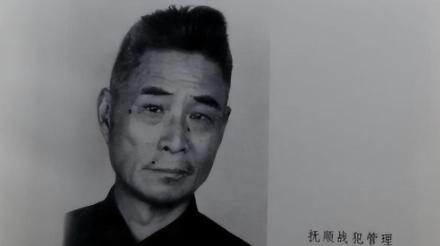

80年代,70多岁的"物理女王"吴健雄到胡适墓园扫墓时,她轻吟着恩师胡适的墓志铭,不知不觉已泪流满面。 那年苏州下了一场小雨,江南的天气总带着一点湿气。 女子师范学校的讲堂临水,木地板踩上去吱呀作响。 一个十一岁的女孩坐在靠窗的位置,裙摆落在膝上,手指握着铅笔,却几乎没有记什么笔记。 她看着讲台上那个男人,背挺得笔直,说话的腔调很是特别,时而慢,时而像轻拍几下,又快了两分。那人叫胡适。 “什么叫摩登的妇女?”讲台上的声音不是在问,而像在自答。 他说女人该读书,应该去做研究,要把传统那一套甩在后头。 可那些话没让女孩发愣,倒是他的神情,或者说,那种“有话想说”的笃定,让她不由自主盯了很久。那晚她回宿舍翻来覆去没睡着,也不是恋爱那种晕乎,而是她突然觉得,自己能干点别的事,不用一直按部就班。 第二天她跑去东吴大学,又去听了一场。 那时候还没有“追星”这个词,但她干的就是这事儿——隔窗偷看他喝水、在回廊里站着等人散场、打听他住哪家旅馆……像个走火入魔的小孩。 这件事后来没人提起,吴健雄也没在回忆录里写。 可从那之后,她做每个决定的轨迹都像是围着一个隐形坐标在转——那个坐标叫“胡适在的地方”。 她报了中国公学,校长是胡适。 那年她十七岁,一口气考进物理系,照样历史考第一,哲学也拿满分。 说是理工科的姑娘,其实文理都拿得下。 胡适改她卷子那次,没忍住跟旁边教授念了一遍,说这是他教过的最干净的一篇分析。 后来,很多人喜欢讲“科学女王如何成才”“东方式的居里夫人”,讲得热热闹闹。 可她成为什么之前,先是个有点傻气的学生。傻到什么程度呢?就是她会认真考虑,胡适喜欢吃什么样的糕点,他是不是喜欢短发女生,她站在宿舍门口想了半天,第二天就去理了短头发。 感情的事她从来没说破过。几十年后,她还写信说:“若能亲自驾车送您去机场多好。”字面上没问题,但仔细一想,这像不像一个不敢告白的人绕圈子说话?她当然知道自己在干嘛。 胡适是个聪明人,他不说破。 他也欣赏这个小姑娘,欣赏她的思维、韧劲、笔下的条理。他送她书,一整套卢瑟福的原版文集,他写信鼓励她说,“你是我撒在土壤上,最欣慰的一颗种子。”听着像老师带学生,但那信字迹小得过分,每个字都像多写一笔都舍不得改。 她知道胡适不会给她什么承诺,他身边那位太太江冬秀,厉害得很。况且,胡适珍惜自己的“形象”,这些年身边的风言风语够多了。 可她就这么把这段情感藏起来,没说出口,也没发酵成委屈。 她转头继续读书、实验、写论文,手指冻得麻了还在调制样本。 她是个拿放大镜过日子的人,不大声说话,不炫耀,也不逃避。 1940年她博士毕业了,在哥大干活,后来进了曼哈顿计划。她天天跟原子、同位素、辐射源打交道。那些东西没什么浪漫,只有一层又一层防护服和一间又一间不能出错的实验室。 有人说她是“物理女王”,说她“撑起了实验物理的半边天”,但这些大词落在她头上,她反倒显得更安静了。她做实验的样子和人家修钟表差不多,手不抖,气不乱。 1956年,她决定验证杨振宁、李政道提出的“宇称不守恒”理论,没几个人真相信她能搞定。 钴-60,低温环境,核自旋对齐……都不是小事。实验设备在雪夜里调试,她守着仪器,有时候一坐就是十几个小时。 她做成了。 实验一出,全世界都知道了这个华人女科学家的名字。但诺贝尔奖没给她。 她一句怨话都没说,只是在某次访谈里淡淡地提到:“一个理论,要有人敢提,也要有人去证实。”就这语气,像是说一碗面条煮不煮得熟。 感情上的事,她一直没断。 她和胡适一直有通信,也偶尔见面。有一回,两人同时在台北开会,胡适讲话时倒在了讲台上,心脏病突发。 吴健雄当场吓得脸都白了,扑过去的时候人已经没了。 她哭了一夜,第二天去殡仪馆,整个人在发抖,手指扣着袖口,不肯出来。 再后来,她七十多岁,回台北的时候去看了胡适的墓。 她一个人站在那块碑前,风吹得树叶哗啦响,墓碑上的字她读了一遍又一遍。读到一半,她就哭了。不是那种哭得撕心裂肺的样子,就是眼泪顺着眼角掉下来,怎么擦都擦不干净。 她不想叫别人陪,也没拍照留念。 有人远远看到她站在那儿,好像站了一个小时。脚底下的草都被踩平了,周围没人说话。 碑上那行字是胡适自己写的:“大胆的假设,小心的求证。”她看了一辈子,做了一辈子,也信了一辈子。 后来她回美国,安安静静过了些年。 她的爱人袁家骝也老了,两人并肩在走廊里散步,说的还是实验进展、学生怎么样。人说这叫“神仙眷侣”,其实说到底,就是她早就决定了,只在该开口的地方开口,该沉默的时候沉默。 再后来,她去世了。 骨灰按她遗愿,葬在江苏太仓父亲创办的学校里。 那年校园的玉兰开得极盛,风一吹,白花掉得满地都是。几位晚辈来的时候,都没说话,只是抬头看那棵玉兰,没人敢踩过去。