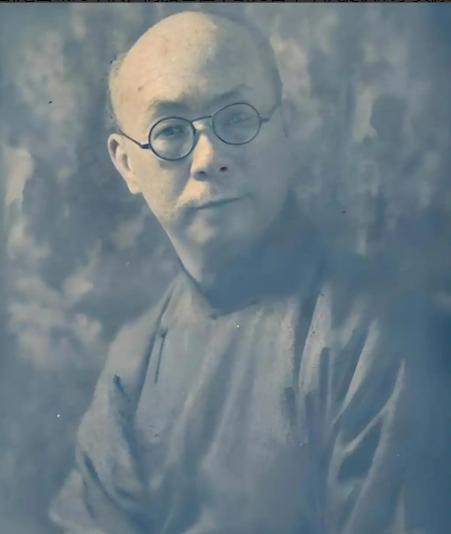

[太阳]抗战结束之后,日本有一支神秘的部队,一直潜伏在中国,从来不露面,却对中国造成的危害极大,这支就是由日本间谍组成的队伍。 自明朝末年起,日本便对中国虎视眈眈,甲午战争后的胜利让他们尝到了侵略的甜头,势力逐步渗透至中国的各个角落。 日本并未因抗战的失败而放弃他们的野心,相反,他们在中国布下的间谍网络越发复杂,为未来的侵略蓄势待发。 早在20世纪初,日本便通过设立商会、学校等伪装机构,在中国各地进行情报收集,这些所谓的“学术交流”或“商贸考察”背后,实际是日本间谍活动的温床。 抗战期间,日本通过间谍活动,获取了中国各地的详细信息,从地形到资源、从军队部署到民间风俗,他们无一遗漏。 日本的间谍网络早已深入到每一条铁路线、每一个工厂,每一座桥梁,甚至连民众的日常生活都成了他们的情报来源。 随着抗战的结束,这支庞大的间谍队伍并未消失,反而在战后的中国依然隐匿其行踪,表面上,虽然日本签署投降书,宣布战争结束,但他们的情报工作并未停歇。 战后,日本并没有将间谍活动一举摧毁,相反,他们通过调整策略,继续保持对中国的情报收集,通过各类掩护身份,日本间谍纷纷潜伏在中国的政治、经济领域。 这些间谍的行动并不显眼,往往伪装成普通的商人或学者,通过各种渠道搜集中国的军事、科技、经济等领域的信息。 他们的任务是确保日本在未来能够重新获得对中国的影响力,并为可能的未来侵略提供情报支持。 阿尾博政的间谍经历堪称日本情报体系的一大缩影,从少年时期加入“童子军”,到后来加入自卫队,阿尾博政的成长伴随着对日本军国主义的忠诚与坚持。 1959年,他成功进入日本自卫队,成为一名候补军官,在接下来的特种部队训练中,阿尾博政不仅学习了军事技能,还被赋予了特殊的间谍任务。 他的间谍生涯由此开始,在“武藏机关”的工作为他日后的间谍活动提供了坚实的基础。 1972年,他以经济学者的身份被派往台湾,目的是深入了解台湾的经济情况,并为日本的商贸投资提供支持,然而,背地里,他的真实任务是收集台湾及中国大陆的军事情报。 借助学术会议和商会活动的机会,他与台湾的政商界人士建立了密切联系,为获取机密信息铺平了道路。 到了1980年代,阿尾博政的间谍行动越来越频繁,他伪装成商界顾问,活动遍布中国各大城市,改革开放带来了更多的机会,阿尾博政趁机潜入中国,深入到深圳、北京等地方,收集关于中国军民两用技术的情报。 他的间谍活动不仅限于经济领域,还涉及军事、核工业等敏感区域,通过秘密渠道,他将这些情报,传递回日本,为日本未来的战略布局提供重要参考。 日本间谍活动的组织结构非常严密,虽然表面上看,这些间谍并未显现出集中的组织形式,但实际上每一位间谍都是经过精心挑选和训练的。 日本间谍部队人数虽少,但却非常高效,成员分布在中国的各个大城市,包括上海、广州、重庆等地。 为了不暴露身份,他们往往伪装成商人、教师、技术顾问等,利用日常工作与社交活动来掩盖自己的真实目的。 他们在各个领域中收集情报,主要关注的是中国的军事、经济、科技等方面。 这些间谍通常通过单线联系的方式,避免暴露整个网络,每一名间谍与上级或其他成员的接触都非常有限,甚至有时他们的联系方式也采用加密信件或暗号,确保信息传递的安全。 间谍们利用各种场合进行情报收集:有的通过参加学术会议、商会活动来接触政商界人士,有的则潜入工厂、港口、铁路等敏感设施,拍摄设施的照片,记录生产线的信息,甚至伪装成工人参与到生产过程中。 而在改革开放后的中国,随着经济的快速发展和对外开放的政策实施,间谍活动的机会也随之增加,阿尾博政等间谍通过商贸投资和学术考察的机会,进一步渗透到中国的政治和经济领域。 在经历了几十年的潜伏和情报活动后,日本间谍的行动最终在中国的反间谍调查中逐渐曝光,尤其是在2015年之后,中国的反间谍力度不断加强,多个日本间谍案件被揭露。 这些间谍不仅仅在中国境内活动,还利用各种方式渗透到各大企业、科研机构和政府部门,他们通过伪装成普通的商业顾问、学者或其他身份,参与到中国的关键经济和军事领域。 这些间谍活动的曝光,不仅揭示了日本情报网络在中国的长期存在,也警示中国的国家安全部门必须提高警惕,防范外部势力的渗透。 尽管日本政府一直否认派遣间谍,但这些案件的揭露让人们意识到,间谍活动早已成为日常工作的一部分。 中国的反间谍行动不仅打破了这些间谍的计划,也极大地打击了外部势力对中国经济和军事的潜在威胁。 (信息来源:热点新闻--日本一支神秘部队,潜伏中国长达一个多世纪,从不露面却危害极大)