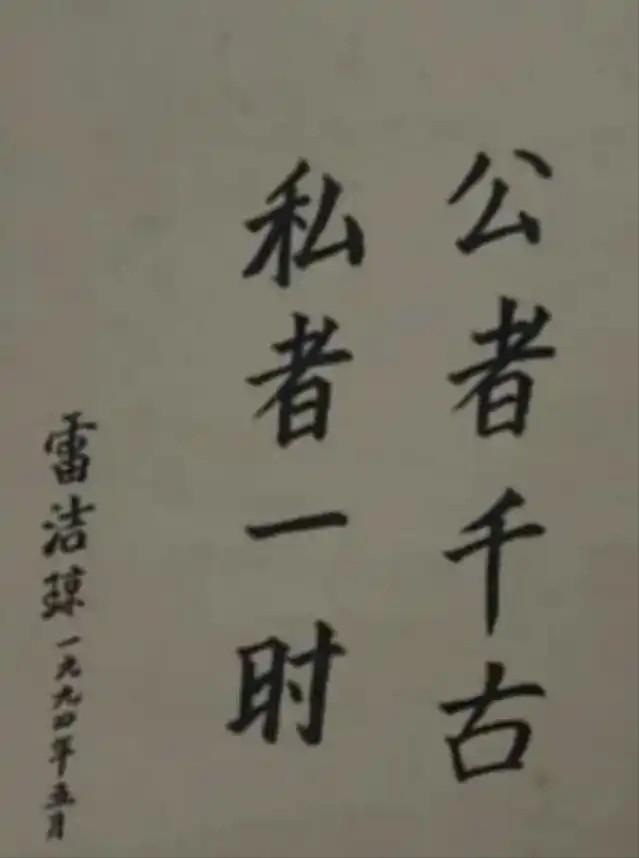

“公者千古,私者一时”,这是在所有评价主席里,最简约,最直白,最客观,最中肯,最公正的评价。[凝视] 1994年,90岁的雷洁琼专程前往韶山,这位经历过民国乱世、见证新中国成立的法学教授,此行背后藏着一段48年前的历史往事。 1946年,国共和谈关键时刻,雷洁琼作为中国民主促进会代表访问延安。当时的中国面临重大抉择:是继续内战还是寻求妥协? 抗战刚结束,国内政治格局复杂,不少人提出“划江而治”方案,主张仿照朝鲜半岛模式,让国共双方分别管理长江南北,这个提议在知识分子和民主人士中颇有市场。 延安的窑洞里,毛泽东接见了这批民主人士代表,雷洁琼直接询问了对“划江而治”的看法。 毛泽东的回答很明确:绝不同意分治,他认为分裂必然导致持续战乱,最终受苦的是普通百姓,他提出必须“将革命进行到底”,实现国家完全统一。 这个历史细节值得深思,1946年,中共军力远不如国民党,选择继续革命风险巨大。但从后来的历史发展看,这个决策改变了中国命运。 雷洁琼亲历了那个时代的选择,1946年6月,她在南京下关车站遭遇国民党特务殴打,史称“下关惨案”,这次事件让更多民主人士看清了国民党的真面目。 新中国成立后,雷洁琼历任全国人大常委会副委员长、中国民主促进会中央主席等职务,她的政治生涯跨越了大半个20世纪。 回看那个历史节点,中国确实走到了十字路口,如果当时选择了分治,今天的中国版图可能完全不同,朝鲜半岛、德国的分裂历史都证明,国家分裂带来的是长期对立和民族痛苦。 1946年的延安会谈,实际上讨论的是中国未来的基本走向,参与者包括黄炎培、储安平、章乃器等知名民主人士,他们的选择影响了后来的政治格局。 有趣的是,当时支持“划江而治”的声音主要来自对和平的渴望,经历了八年抗战,很多人希望避免新的战争,但历史证明,妥协并不能带来真正的和平。 雷洁琼晚年的韶山之行,某种程度上是对那段历史的回顾,她见证了一个重大历史决策的制定过程,也亲眼看到了这个决策的长远影响。 从1946年到1994年,48年间中国发生了翻天覆地的变化,统一的国家为经济发展和社会进步提供了基础条件,这是当年选择分治无法实现的。 今天回看这段历史,我们能更好地理解国家统一的价值,不仅仅是政治概念,更关系到每个人的具体生活,统一市场、统一货币、统一交通网络,这些都是分裂状态下难以实现的。 世界上其他分裂国家的经历也证实了这一点,东西德分裂期间,两边发展差距巨大,朝鲜半岛至今分裂,南北差距触目惊心。 雷洁琼的经历提醒我们,历史关键时刻的选择往往决定着几代人的命运,1946年的那次对话,影响范围远超当时所有人的想象。 她作为那段历史的亲历者,用90岁高龄的韶山之行,完成了一次跨越时空的对话,这或许就是历史的魅力所在,过去的选择塑造着现在的生活。 你觉得如果当年中国真的“划江而治”,现在会是什么样子?分裂对普通人生活的影响,哪个方面你认为最直观?欢迎分享你的看法! 信源: 张文木:重温毛泽东的战略思想——人民网