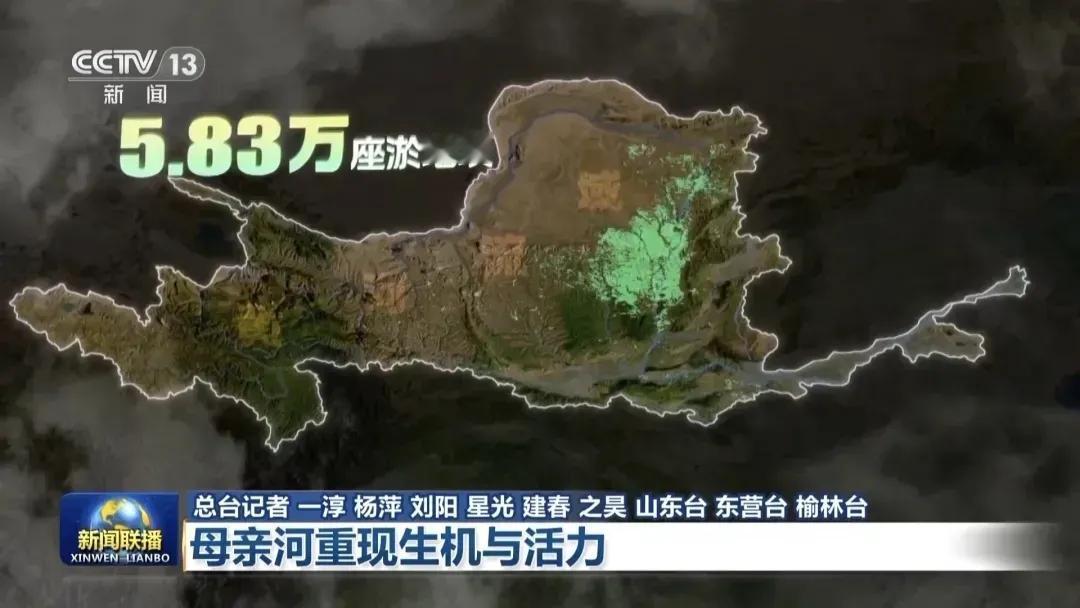

青海湖的湟鱼泛滥成灾,为何无人敢吃?一位50多岁的老渔民告诉我:青海湖里有12.03万吨湟鱼,随手就能捕捞到,但当地人就是不吃,这是为什么呢? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 在青藏高原的东北部,镶嵌着一颗璀璨的明珠——青海湖。 这片中国最大的内陆咸水湖,不仅以其壮丽的自然风光闻名于世,更因栖息着一种独特的生物而显得格外珍贵。 这就是青海湖裸鲤,当地人称其为"湟鱼"。 每年春夏之交,青海湖都会上演一场生命的奇迹。 成千上万的湟鱼开始它们的洄游之旅,逆流而上,前往淡水河道产卵。 这些没有鳞片的鱼儿在清澈的溪流中奋力游动,银白色的身影在阳光下闪烁,构成了一道独特的自然景观。 洄游途中,它们要克服急流险滩,躲避候鸟捕食,这是一场关乎生存的艰难旅程。 湟鱼的演化史堪称自然界的奇迹。 约50万年前,它们原本是黄河鲤鱼的一种。 由于地壳运动,青海湖与黄河分离,这些鱼儿被困在逐渐咸化的湖水中。 为了适应环境,它们历经漫长岁月,最终褪去了鳞片,演变成了如今的模样。 这种进化让它们能够在咸水环境中生存,但也使它们无法在其他水域生活。 它们的身体变得细长,体表分泌特殊黏液,以减少在咸水中的水分流失。 上世纪五六十年代,青海湖渔场曾是一片繁忙景象。 每天清晨,渔民们划着木船出湖,撒网捕捞。 湟鱼因肉质鲜美,被誉为"水中的羊肉",成为当地重要的蛋白质来源。 每年捕捞量高达数千吨,渔船上满载的湟鱼被运往各地。 然而,过度捕捞很快带来了严重后果。 到上世纪90年代,湟鱼资源濒临枯竭,种群数量骤减至不足3000吨,湖区的生态平衡也受到严重威胁。 面对这一严峻形势,中国政府果断采取措施。 1994年,湟鱼被列为国家二级保护动物,全面禁止捕捞。 当地政府建立了多个保护站,组织巡逻队日夜守护。 更令人感动的是,曾经的捕鱼人主动转行成为护鱼人,他们熟悉湟鱼的习性,成为保护工作的重要力量。 这些护鱼人经常顶着寒风,守在河道旁,防止有人偷捕,同时帮助洄游的湟鱼越过障碍。 保护措施取得了显著成效。 通过人工增殖放流、河道整治、湿地保护等一系列措施,湟鱼种群逐渐恢复。 科研人员在湖边建立了繁育基地,每年投放数百万尾鱼苗。 如今,青海湖中的湟鱼数量已恢复到12万吨左右。 每年洄游季节,都能看到成群结队的湟鱼在河道中奋力前行,场面十分壮观。 这些鱼儿密密麻麻地挤在浅滩中,银光闪闪,成为青海湖一道独特的风景线。 湟鱼的保护不仅拯救了一个物种,更维护了整个青海湖生态系统的平衡。 它们以藻类和浮游生物为食,有效净化了湖水水质。 同时,它们也是候鸟的重要食物来源。每年迁徙至青海湖的斑头雁、棕头鸥等候鸟,都要依靠湟鱼补充能量。 可以说,没有湟鱼,青海湖的生态链将面临崩溃。 近年来,随着湟鱼数量恢复,青海湖的水质明显改善,候鸟种类和数量也显著增加。 如今,湟鱼已成为青海湖的生态名片。 许多游客慕名而来,只为亲眼目睹湟鱼洄游的奇观。 当地居民也转变观念,从曾经的食用者变成了保护者。 在青海湖周边,随处可见保护湟鱼的宣传标语,形成了人人护鱼的良好氛围。 当地学校还开展生态教育课程,让孩子们从小就了解保护湟鱼的重要性。 当然,保护工作仍面临挑战。 偶尔仍有人铤而走险,非法捕捞湟鱼。 2018年,就有人因烹饪湟鱼而被依法处罚。 这说明保护意识还需要持续加强。 相关部门也加大了执法力度,确保湟鱼保护措施落到实处。 同时,气候变化也给湟鱼生存带来新的挑战,湖水温度变化和降水量波动都直接影响着湟鱼的繁殖成功率。 青海湖湟鱼的保护故事,是一个人与自然和谐共生的生动范例。 它告诉我们,只要给予自然足够的尊重和保护,受损的生态系统是能够恢复的。 这个成功案例也为全球的生物多样性保护提供了宝贵经验。 每当看到成群湟鱼在湖中游弋的身影,人们都会想起这个保护奇迹,也更加坚定了守护这片净土的决心。 主要信源:(央广网——从几乎不见到处处可见 青海湟鱼还需要继续保护吗?)