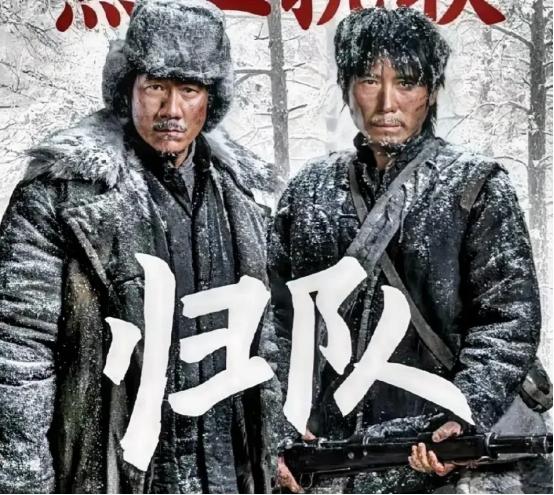

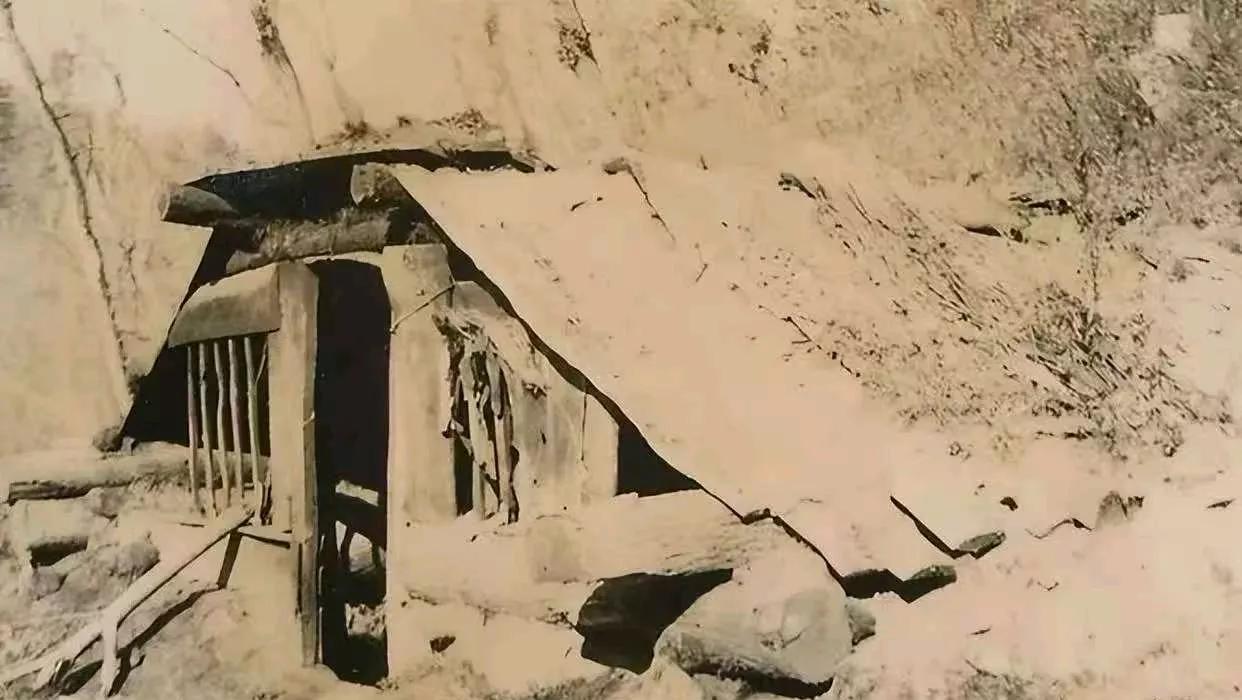

《归队》:好多人没看懂,为何抗联到了1940年就坚持不下去了?关于这个问题,毛主席也问过周保中,主要总结了四个原因。 不是因为他们不够坚强,也不是临阵脱逃,而是现实的压力太大。 经历了东北沦陷之后,抗联成了最早和日军干上的队伍,起初就靠着山林和边境辗转,跟敌人周旋,但日子一天天难熬,最终必须撤退。 而且东北的冬天很冷,抗联战士没什么保暖衣物,烫火也不敢点,生怕被敌人发现。他们能吃到的东西都很有限,野菜、树皮、甚至根茎都成了日常伙食。 冻伤、饿肚子、缺药,全都粘在一起,这日子谁也扛不了太久。杨靖宇将军一直坚持,最后他牺牲时肚里都没一口粮食,这就是东北抗联真实的生活。 可这一切还不是全部压力。外面敌人一下子压过来,抗联队伍本来人不多,最多的时候三万人,还要和几十万日伪军对着干。敌人有武器有补给,而抗联兵只能在战斗中一点一点抢。 战斗打得越多,消耗也越大,随时都有可能人手断档。抗联没法像别的地方那样,有根据地能补充兵力和粮食、还能养伤。 日军还搞“集团部落”的政策,把老百姓都迁走,彻底切断了抗联的后路。这就导致队伍越来越分散,活动范围越来越窄,连伤员都找不到安身的地方。 还有一个问题一直困扰着他们,就是和外界联系不上。大部分时候根本没办法及时收发消息,只能靠人跑腿送信。 而送信的人要冒着极大风险穿过敌人的封锁圈,有时候刚出发就再也没能回来。这样大家没法互相配合,大多数只能是各自为战,只能靠自己摸索着过日子。 等这些全部问题积累起来,抗联的处境变得无比艰难。大家想来想去,继续死扛并不是胜算最大的办法。 到了1940年,撤出东北进入苏联成了唯一的选择,在那边能保存力量,还能学习新的作战技能。 到了苏联之后,他们在第88旅里接受了训练,从爆破、发报到更现代的战斗技巧都学会了。 等到1945年,抗联归队,协同苏军收复东北,对日军造成了沉重打击,也为中国下一步的解放铺下了基础。 其实很多人一想到抗联撤离,“是不是失败了?”这样的问题总会冒出来。可事实是,不是所有坚持都要硬顶到底,面对强敌和苦难,有时候保存自己比死磕更重要。 如果没有这些战士在艰难环境中的坚持,日军在东北不会花那么大力气,南下时整个全国都会更被动。 《归队》不是失败的故事,而是抗联战士寻找新路的选择。纪念馆里的旧枪和破棉衣不是简单的遗物,而是证明当时他们选择保留生力军,正是为了打赢最后的胜利仗。 说到底,坚持并不总是死守一处,遇到巨大困难时把希望留到最后才是智慧。 抗联的选择其实是留给今天所有人的一个道理:碰到绝境时,活着就是最大的胜利,坚持和改变,是同样重要的勇气。

大火车

人民英雄永垂不朽[玫瑰][玫瑰][玫瑰]