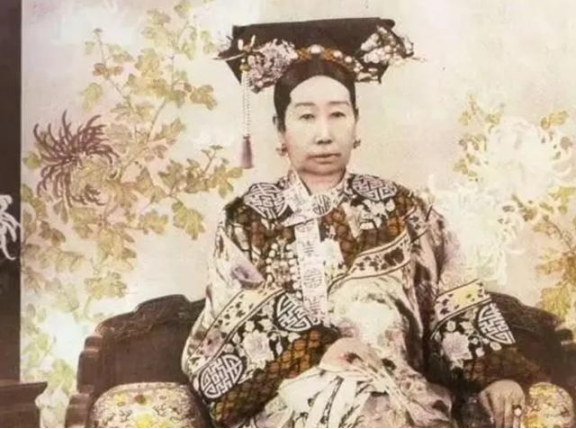

1900年,慈禧逃亡至山西首富家,临走时,慈禧向乔家借10万两,乔致庸扑通一声跪倒在地:“30万都行,但您得拿一样宝贝换。”乔致庸说完,慈禧乐开了花:“这有何难!” 1900年的北京,街上行人步履匆匆,几乎不敢交谈,店铺门口也少有人声,连往日热闹的胡同巷口都显得空荡。 王公贵族低着头,快速从街巷中穿行,生怕惹来不测。 皇城内更是弥漫着紧张的气息,每一声风吹树叶的沙沙声都像警告般让人心惊。 这一年六月,清政府向十一国宣战,慈禧太后押上了整个帝国的赌注,依赖义和团的“神拳”来对抗洋人。 炮火和机枪并非神力可以抵挡,短短数周,天津城便告失守。到了八月,八国联军已经逼近北京城,局势一触即发。 八月十四日,联军入城。 鼓楼的钟声被子弹打断,城墙燃起熊熊火焰,四处传来百姓的哭喊和求救声。宫内却悄无声息地展开了撤离行动。慈禧太后并未召集大臣商议,也没有安排御前防守,她仅下令将车马备齐,装载金银财物,然后带着光绪皇帝匆匆离开。 紫禁城里,没有往日的仪仗、没有锣鼓喧天,只有几辆马车和随行的数百号人员,拖着尘土从东华门慢慢退出。 那支队伍如同夜色中默默行走的丧队,带着昔日荣光的影子,缓缓消失在城墙之外。 慈禧太后换上了便装,面上薄施粉黛掩饰容颜,紧紧藏在轿内,不让人窥见半分神色。光绪皇帝则被架上马背,身体随颠簸摇晃,沉默不语,仿佛失去了往昔的威严。 随行的还有荣禄、李莲英、几位御医和少数卫兵。 曾经气势磅礴、威严无比的清朝权力中心,此刻只剩下一支狼狈逃亡的小队,风声鹤唳,步步惊心。 这一逃,可不像在紫禁城里那般锦衣玉食、气派非凡,反而尝尽了苦头。 一路上,慈禧根本顾不上太后威仪,只能伪装成普通百姓,风餐露宿,昼夜颠簸。 曾经在宫中享受的山珍海味、丝绸锦衣,如今统统成了奢望,一碗清粥、一块干粮,足以让人怀念过去的丰盛。 直到逃到山西境内,才稍微有了喘息之机。 当地官员为了表示忠心,纷纷自掏腰包安排食宿招待。但慈禧毕竟不是省油的灯,她见官员殷勤,便恢复了宫里的排场,吃穿用度一丝不苟,不让人有半点怠慢。 几日下来,当地官员几乎要掏空家底,这才迎来一件难题:慈禧提出“借哀家十万两白银”,令官员们一时间面露难色。山西本就受义和团之乱影响,财政紧张,招待慈禧已是极大负担,更别提还能否筹出如此巨额银两。官员心中忐忑,不知这笔钱能否如数归还。 就在这紧要关头,山西乔家挺身而出。 乔家可不是一般商贾,而是晋商名门,产业遍布全国,富可敌国。 家主乔致庸得知慈禧需要银两,立即召集旗下各店铺掌柜开会商议。他深知国家动荡、局势险恶,覆巢之下安有完卵,帮扶慈禧就是保护自身利益。 于是,乔家上下合力,迅速凑足了所需的十万两白银,为这支逃难队伍提供了坚实的后盾。 慈禧当即问乔致庸,十万两白银的慷慨之举,他想要什么回报。 乔致庸却没有提出金银珠宝,也没有索要官职爵位。他只是恭敬地请求慈禧太后亲笔题写“福种琅嬛”四个字。 这个要求让周围人颇感意外:一个商人放着实实在在的财富不要,反而要四个简单的墨字,似乎是赔本赚吆喝。 其实乔致庸心里清楚得很。这四个字可不仅仅是字面上的福运,它承载着太后的认可与庇护。在当时,拥有慈禧的墨宝,就等于握住了皇家权威的保护。 谁敢轻举妄动乔家,就是公开顶撞太后,这种“面子上的保障”,远比金银财物来得稳妥和重要。 事实也证明了乔家的判断无比精准。 此后十年间,尽管清廷日益衰弱,地方战乱不断,祁县乃至山西局势一度动荡,乔家却始终稳如磐石。 他们继续经营票号,开拓西北茶马贸易线路,与西域及俄国开展通商,生意兴隆,财富不断积累。那块刻着“福种琅嬛”的匾额,不仅是荣耀,更是底气所在。 民国初年,清朝的许多权贵和豪商都遭到清算,资产被收,宅邸被查抄,但乔家却得以完好保全,甚至被新政府聘为山西的金融顾问与筹款专家。 民间人都说:“乔家行事有义气,从不投机取巧。” 归根结底,这四个字的分量,不在于炫耀,也不仅是荣誉,而是一种护身符,一种智慧和策略。 乔家用一场“十万两”的仗义,不仅换得了慈禧的墨宝,更赢得了一个世纪的稳稳安宁。

![我现在突然理解改造溥仪的作用了,一点余地没给这帮遗老遗少留[doge]](http://image.uczzd.cn/9232301577122284745.jpg?id=0)