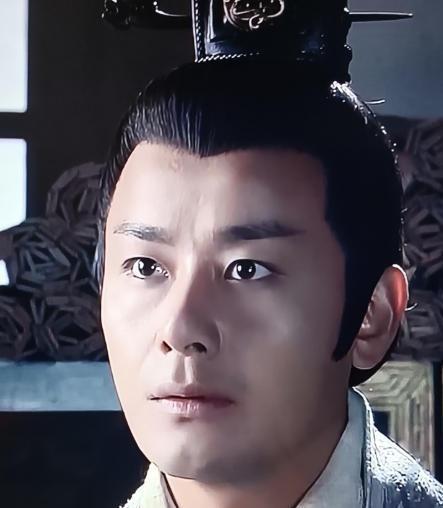

公元前157年,汉文帝刘恒知道自己时日不多了,他在弥留之际提了个奇怪的要求,他说:“我节俭了一辈子,死后也不想成为百姓的拖累。 历史上哪个皇帝会在临死前担心自己的葬礼会给老百姓添麻烦?汉文帝刘恒就是这样一个”奇葩”。当其他皇帝都在为自己修建豪华陵墓时,他却要求薄葬,这背后到底藏着怎样的故事? 说起汉文帝刘恒,可能很多人对他不太熟悉,但提到”文景之治”这个词,应该都听过。这位创造了中国历史上第一个盛世的皇帝,生前就是个节俭到让人无语的人。 汉文帝每天坚持穿草鞋上朝理政,龙袍破了就让皇后给他补一补接着穿。要知道,当时已经有布鞋了,草鞋基本上只有穷人才穿。可这位皇帝就是这么抠门,不对,应该说是节俭。 有人给他送千里马,他直接拒绝,还下诏书说”朕不受献也,其令四方毋求来献”。意思就是以后别再给我送东西了。这在那个年代简直是不可思议的事情,毕竟收礼在古代可是常态。 文帝的节俭不是做做样子,而是真的从骨子里省。他在位二十多年,没修过一座宫殿,连御膳都限制用料。宫里的东西坏了就修修补补,从来不换新的。大臣们想劝他稍微享受一下皇帝的待遇,都被他给顶了回去。 更让人佩服的是,文帝这种节俭是有目的性的。他深知老百姓的日子不好过,汉朝刚建立时国库空虚,民生凋敝。如果皇帝都带头奢侈浪费,下面的官员肯定有样学样,到头来还是老百姓买单。 在文帝治理下,代地实行轻徭薄赋、与民休息的政策,把晋阳治理得民富国强。这套治国经验后来被他带到了全国,开创了”文景之治”的盛世局面。 公元前157年夏天,文帝病重卧床不起。按理说,这时候应该开始准备后事了,特别是皇帝的陵墓,那可是大工程。可文帝想的却和别人不一样。 据《史记》记载:“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民”。文帝在遗诏中明确要求,自己的陵墓要用陶器,不能用金银装饰,不要修高大的坟头,一切从简,不要麻烦老百姓。 这个要求一出来,把所有人都给震住了。历朝历代,皇帝的陵墓都是越修越豪华,恨不得把整个国库都搬进去。可文帝却反其道而行之,要求薄葬。 文帝选择的霸陵位置也很特殊,在长安东南的白鹿原上,远离城区。文帝死后葬霸陵,不起坟冢,地面了无痕迹。这种”因山为陵,不封不树”的做法在帝王陵墓中绝无仅有。 更绝的是,文帝还规定修建陵墓不能征发民工,只能用宫中现有的工匠,不能增加一分钱的赋税。连国丧的时间都缩短了,让老百姓尽快恢复正常生产。 文帝的儿子景帝继位后,严格按照父亲的遗愿执行。霸陵的修建确实很简朴,考古发现霸陵的陪葬品中金银器很少,体现了汉文帝的节俭品格。 这种做法的影响是深远的。文景两代皇帝的努力,让西汉从战争走向了”文景之治”的盛世,班固评价说”五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚”。 文帝的节俭不仅仅是个人品格,更是一种治国理念。他用自己的实际行动告诉大家,当皇帝不是为了享受,而是为了让老百姓过上好日子。这种理念在当时是超前的,在今天依然有现实意义。 2021年,考古学家正式确认了汉文帝霸陵的位置,这个沉睡了两千多年的陵墓终于重新面世。虽然陵墓规模不大,装饰简单,但它承载的历史意义却无比重大。 文帝临终前的那句话”我节俭了一辈子,死后也不想成为百姓的拖累”,不只是一句遗言,更是一种态度的体现。在那个皇权至上的年代,能有这样的觉悟实属难得。 一个皇帝能做到生前节俭,死后薄葬,这在中国历史上几乎找不到第二个。汉文帝用他的一生诠释了什么叫”以民为本”。你觉得现在的领导者能从文帝身上学到什么?欢迎留言说说你的看法。