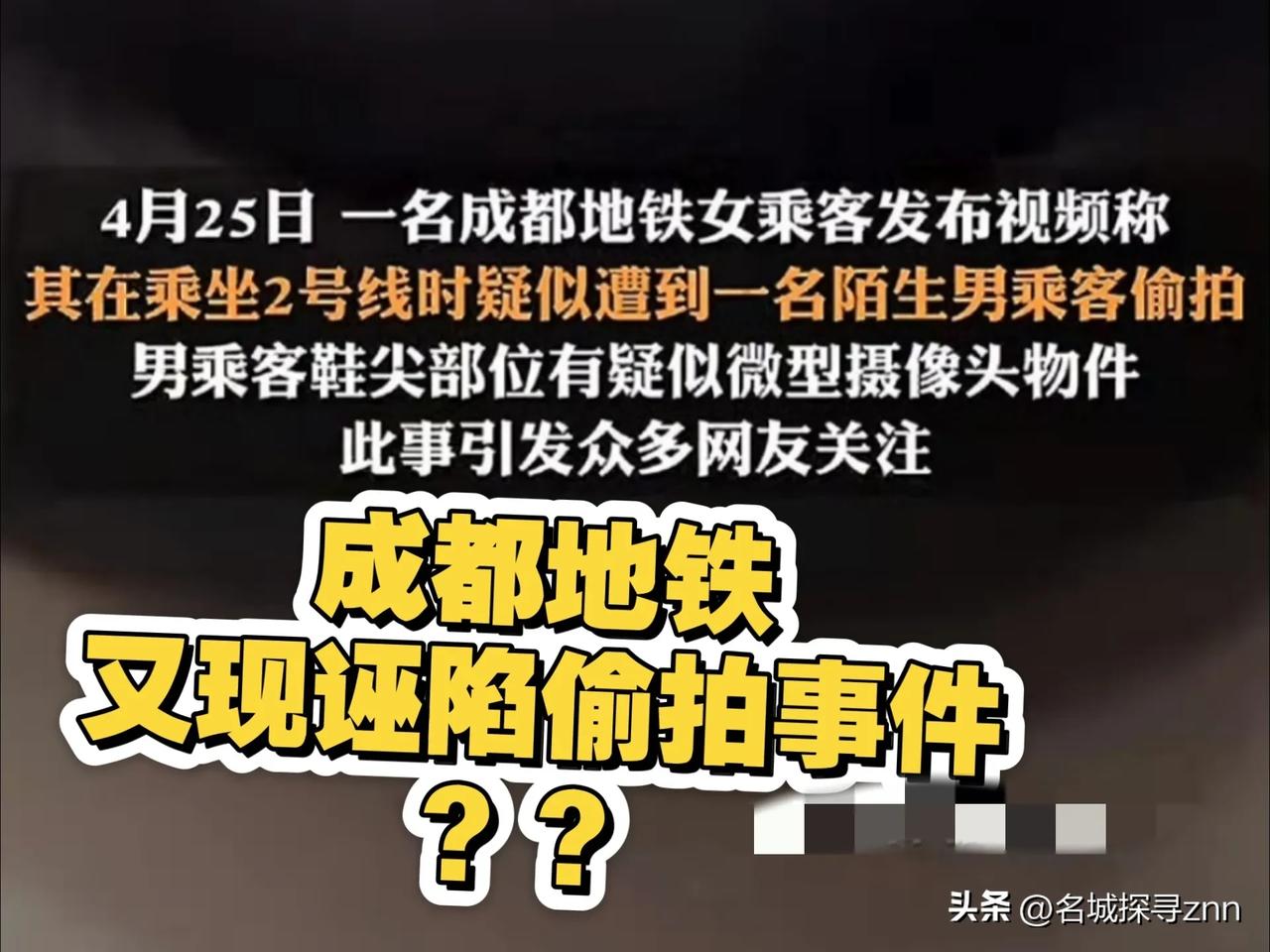

太令人意外了! 成都地铁那件事,终审还是维持了之前的判决,两位女生不算侵犯男方,男方要的公开道歉也没成功。 这个结果让很多人跌破眼镜。 事情要从两年前说起,当时何先生在成都地铁上被两名女生拦下,对方坚称他鞋子上的金属饰品是偷拍设备。报警后警方反复检查,确认鞋子没有任何异常,可何先生的生活却因此天翻地覆。 他原本有稳定的工作,却因为这件事频繁请假打官司,最终不得不辞职。面试新工作时,他犹豫是否要如实告知这段经历,担心影响求职,这种纠结让他夜不能寐。 法院在判决中提到,两位女生的质疑并非毫无根据。当时何先生鞋子上的金属饰品确实反光,在特定角度下容易引起误解。 而且事情发生在晚间,车厢内乘客不多,并没有引发大规模围观。更关键的是,两位女生在警方到场后立即道歉,还提出承担交通费作为补偿。 根据民法典相关规定,名誉权侵权需要满足“捏造事实”和“造成社会评价降低”两个条件,而本案中女生的行为更像是一场误会,并非恶意诽谤。 不过,这个判决也引发了不小的争议。有人觉得,女生虽然道了歉,但道歉的诚意不足。何先生说,对方只是在警方要求下简单说了句“对不起”,之后没有任何后续沟通。 他在网络上发声寻找目击证人时,女生也没有站出来澄清,导致舆论一度对他不利。这种“被动道歉”让何先生感到心寒,他坚持认为,真诚的道歉应该包含对对方感受的理解和尊重,而不是走个形式。 更深层的问题在于,类似事件中诬告的成本太低。 就像两年前的“追风小叶”事件,当事人被诬陷后生活几乎被毁,可诬陷者却没有受到实质性惩罚。这次何先生虽然打赢了官司,却没能拿到公开道歉,也没有获得经济赔偿。 这种结果让一些人担心,会不会有更多人因为“零成本”而随意质疑他人,导致公众对偷拍的警惕变成误伤无辜的武器。 从法律角度看,法院的判决有其合理性。法律保护公民的名誉权,但也需要给合理怀疑留出空间。 女性在公共场合的安全意识提升是好事,可如何在“存疑”与“举证”之间找到平衡,是个亟待解决的问题。或许未来可以通过完善相关法律条款,明确“合理质疑”的边界,既保护女性的安全,也避免男性名誉权被轻易侵犯。 站在2025年的今天,这件事就像一面镜子,映照出我们社会在性别平等和个人权利保护上的进步与困惑。当我们鼓励女性勇敢说“不”时,也不能忽视被误解者的痛苦。法律的天平需要更加精准,既能震慑真正的偷拍者,也能为无辜者撑起保护伞。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。