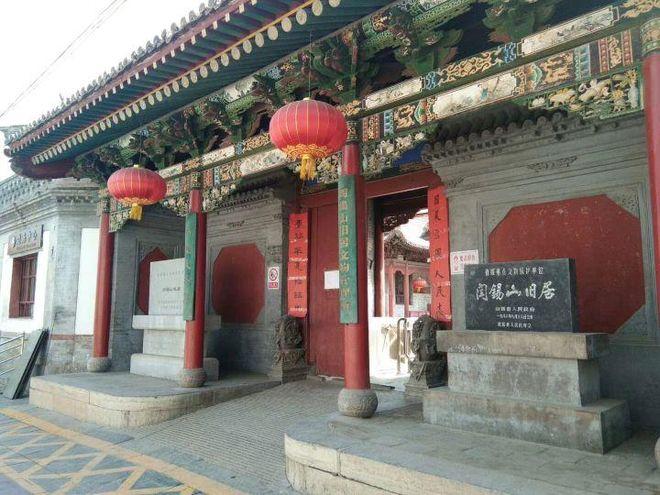

1992年,阎锡山的小儿子回到山西忻州,在老宅门口老泪纵横。然而就在他抬脚准备回家时,却被一旁的工作人员拦了下来:“同志,你还没买票呢?不能进。” 1992年深秋的一个清晨,山西忻州定襄县河边镇的阳光斜斜地照在"阎锡山故居"的门匾上。 65岁的阎志惠站在门前,花白的头发被风吹得有些凌乱。 他望着这栋既熟悉又陌生的建筑群,眼眶微微发热。 当他抬脚准备迈入大门时,一个清脆的声音拦住了他:"同志,请你买票。" 这声普通的提醒,让阎志惠愣在原地,嘴角泛起一丝苦涩的微笑。 这栋占地33000多平方米的庞大建筑,始建于1913年,耗费24年才基本完工。 当年阎锡山动用140万两白银,在这里修建了27个院落、近千间房屋,既有中式庭院的古朴,又有西洋建筑的新奇。 而此刻,它已经是河边民俗博物馆,门口的票价牌上写着39元起,70岁以上老人才能免票,阎志惠还差5年才能享受这份优待。 阎志惠缓缓走向售票窗口,手指有些颤抖地掏出钱包。 他知道,这座曾经的家族宅邸,早已不是阎家的私产。 1949年离开山西时,他还是那个锦衣玉食的"五公子";如今归来,他只是个普通的美国华侨。 这张小小的门票,像一道无形的门槛,隔开了他与家族的辉煌过往。 走进故居,阎志惠和伴侣沿着青砖铺就的小径慢慢参观。 让他欣慰的是,老宅被保护得很好,700多间现存房屋都修缮得整整齐齐。 在都督府的石雕前,他停下脚步,小时候父亲常在这里教他辨认那些寓意吉祥的纹样。 而现在,这些建筑成了展示晋北民俗的场所,99个展室里陈列着剪纸、刺绣和老农具。 昔日的上将军府里,甚至有了孙中山手迹"博爱"的展品。 1949年,22岁的阎志惠没有跟随父亲去往台湾,而是辗转去了日本。 在那里,他与二哥阎志宽的遗孀赵秀金相恋,这段婚姻让阎锡山极为不满,甚至断绝了经济支持。 后来全家移民美国,曾经的军阀公子不得不放下身段,靠开酒吧、卖保险、当卡车司机维持生计。 生活的艰辛磨平了他的棱角,却没磨灭他对故乡的思念。 看着眼前栩栩如生的历史人物蜡像,阎志惠想起了父亲在台湾的晚年。 那个统治山西38年的"山西王",晚年住在日据时期未完工的农场里,没有自来水和电灯,只能模仿山西窑洞盖了个"种能洞"度日。 父亲临终前最大的遗憾,就是没能再回一次山西老家。 这次回来,阎志惠也算替父亲了却了心愿。 参观过程中,阎志惠在一处展示山西货币发展史的展柜前驻足良久。 展柜里陈列着不同时期的纸币,让他想起了那些沉重的历史。 父亲为了积累财富,曾让山西省银行滥发纸币,1929年发行量1300万,到30年代竟暴增至7500万。 这直接导致1932年大同几十家当铺、票号倒闭,不少百姓因此破产自杀。 这些往事像针扎一样刺痛着他,也让他更明白这座故居成为公共文化场所的意义。 夕阳西下时,阎志惠走到西花园,这里的亭台楼阁依旧,只是当年的家人早已散落天涯。 大哥和三哥幼年夭折,二哥早逝,四哥阎志敏带着财富去了美国后再也没回来。 而他自己,经历了婚姻风波、异国打拼,如今终于踏上故土,却只能以游客的身份参观自家老宅。 离开前,阎志惠在故居门口的石阶上坐了一会儿。 他想起刚进门时售票员那句"同志,请你买票",当时觉得有些戏谑,现在却多了份释然。 时代变了,这座见证了阎家兴衰的老宅,已经成为全体人民的文化遗产。 它不再属于某个家族,而是承载着一段复杂的历史,供后人参观、反思。 2011年,阎志惠在美国加州病逝,再也没能回到山西。 他当年购买的那张门票,或许早已遗失,但那个"回家需买票"的故事,却成了历史变迁的生动注脚。 时过境迁,无论曾经多么辉煌的权势与财富,终将褪去光环。 唯有那些凝结在建筑里的文化记忆,那些警示后人的历史教训,才是真正值得珍视的遗产。