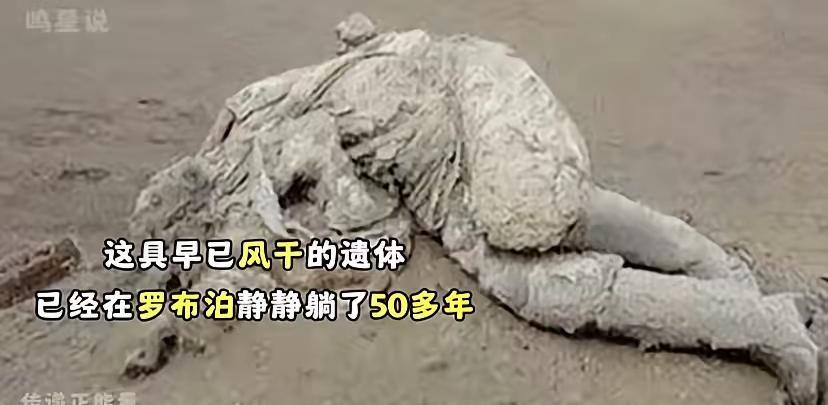

这具早已风干的遗体,在罗布泊静静躺了50多年,民警根据他留下的遗物,终于发现了他惊人的人身份。他竟然是一位在朝鲜战场获得二等功的英雄,他为何会出现在罗布泊?他死前又经历了什么?2016年在神秘的罗布泊,一支探险队意外发现了一具男性干尸,由于年限太久,这具遗骸早已被风干。警察到达现场后,对遗骸进行了勘察,遗骸身上穿着具有时代特色的棉工上衣和棉裤。随身携带着一个浅黄色帆布包,包内有军用防风镜,手电筒,一些信件。还有一份1960年的洛阳日报,这些物品似乎暗示着可能当年进行着某项特殊的任务。通过报纸的日期,警方判断死亡日期是1960年9月到1961年4月。 技术室的小李把字迹拍给我,我放大盯着那仨字,后脑勺直冒凉气。对不起谁?对不起老婆孩子?对不起组织?还是对不起自己这条命?没人知道。唯一能确定的是,他走之前,把话咽进肚子,把命留在沙里。 档案室翻箱倒柜,才找到他半截影子:李同山,河南洛宁人,1951年入朝,零下四十度蹲过雪窝子,炮弹皮在左肩犁出沟,回国时二等功奖状还沾着血。1959年,档案戛然而止,像被人拿剪刀“咔嚓”一下。老民警咂嘴:“八成调去‘那边’了。”那边是哪?大家心照不宣——核试验基地,马兰城,保密级别比风沙还高。那会儿最时髦的口号是“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。李同山把功章往抽屉一锁,拍拍军装,真就隐了名。 可隐名不代表能活。1960年,正是“最艰难的时候”,粮食紧张,罗布泊的补给车常常迟到半个月。有人猜,李同山是迷路,也有人说是车辆抛锚,干脆弃车找救援,结果走反了方向。更玄的说法:他携带放射性源,人追源,源追风,最后一起埋进沙。真相?沙子不说,风也不说,只留一句“对不起”,让活人猜谜。 我蹲库房,把遗物一件件拍照,拍到那副防风镜,心里咯噔一下——镜腿内侧,歪歪扭扭刻着“囡”字。小李问:“囡是谁?”我答不上来,却想起我爸。九十年代,他在戈壁修铁路,也是这副防风镜,也是这种手电。一次沙暴,他走丢两天,救援队找到时,他正趴在一个废井口,用身体给仪器挡风。回家后,他把镜腿磨得锃亮,说上头刻着我妈名字。我那时小,笑他土,现在懂了:人在绝处,最怕的不是死,是怕死了没人记得自己爱过谁。 李同山的“囡”没等到爸爸。档案显示,他离家那年,女儿刚满月。老婆后来改嫁,女儿随继父姓,如今也快六十。我们联系上人,老太太在电话那头沉默半分钟,只问一句:“他有句话留给我吗?”我转述那仨字,她“嗯”了声,挂断。第二天,快递送来一个小铁盒,里头是一撮头发、一颗褪色的五角星,还有张纸条:“葬哪儿都行,别回罗布泊,太冷。” 火化那天,天空蓝得晃眼,像当年试验场腾起的蘑菇云。我们把铁盒放进墓穴,土一捧一捧落,忽然听见“叮”一声——是那颗五角星碰到盒壁,清脆得像谁在喊“到”。我抬头,远处戈壁风卷着沙,打着旋儿往天上冲,像有人在立正,敬礼。 有人说,李同山白死了,连名字都迟到五十年。我不认。他的血渗进沙,沙上长出骆驼刺;他的魂飘上天,天上有了北斗。我们今天刷手机、吃外卖、骂热,全因为曾有一群人,把命按在沙里,当垫脚石。他们没想成名,只想让后来者不必再挨饿、再挨打。记住,不是因为他们伟大,是因为我们幸运——幸运到可以坐在空调房,敲键盘问“他到底值不值”。 值不值,沙子知道,风知道,我们嘴上吵破天,也不如夜里扪心自问:如果1960年,换我背着仪器走进罗布泊,我能走多远?能不能也写下仨字,留给五十年后的陌生人? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。