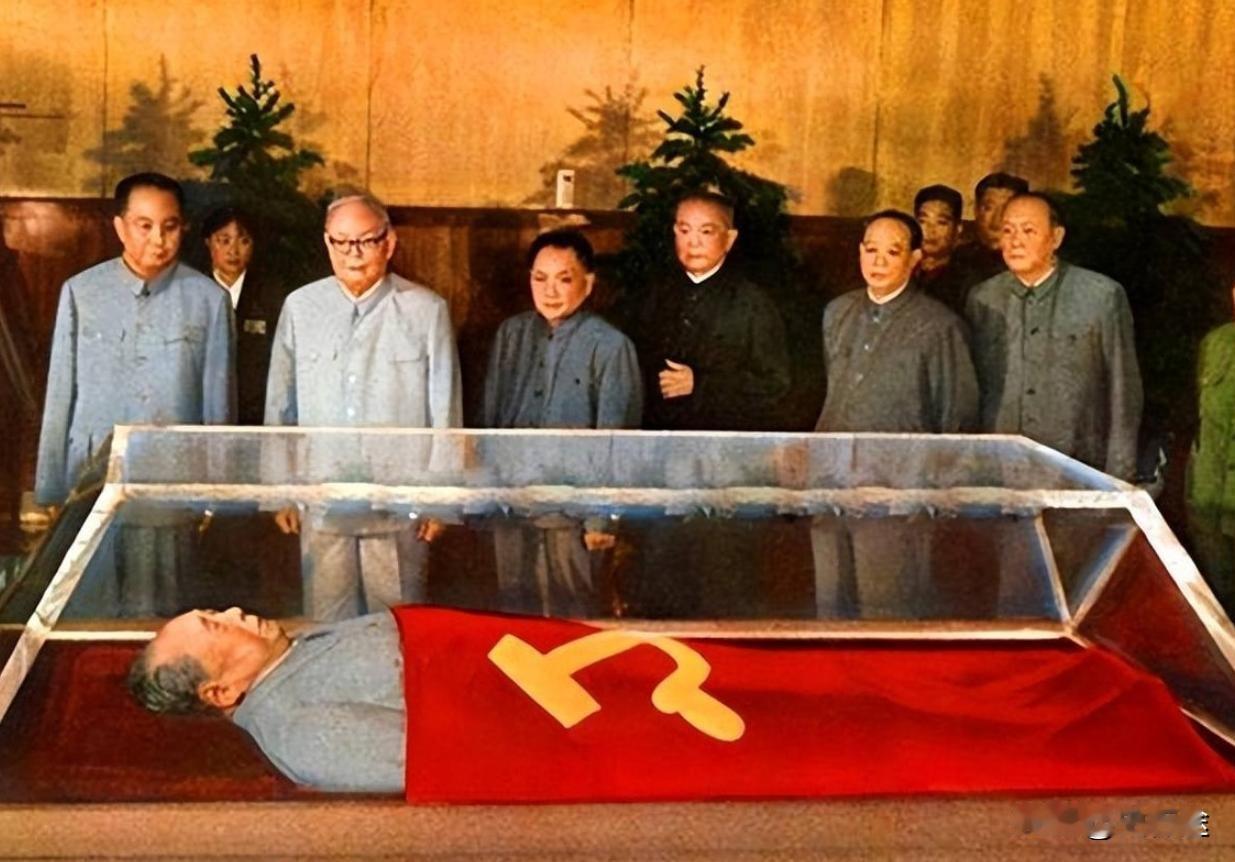

主席纪念堂每天都要排长队才进得去 老人家慈祥的躺在那 卫士们一动不动护卫着他 这一幕你感动到了吗 走过路过,麻烦送一朵小花花给敬爱的毛主席! 1976年9月9日,北京的天阴沉得很。 广播里传来毛主席去世的消息,街上一下子安静下来。有人停下脚步,有人低着头站在原地,什么话都说不出来。那几天,工厂不响了,学校放了课,黑纱、白花满街都是。 各地开着追悼会,电台反复播哀乐,整座城市像被按下了暂停键。 一个月不到,中央发通知,说要在天安门广场建纪念堂。 这个决定来得快,当时很多人都没缓过劲儿来。但那时候,办事就是这样,国家的事,动作快、力度大。建纪念堂这事儿,一来是为瞻仰、为纪念,也有另一层意思——让大家心里有个着落。 毛主席去世了,新一代的领导人站上台,总得有个东西把这段记忆稳住,把全国人拢在一起。 到了11月24日,纪念堂在广场正式奠基。 那天,风很大,天又冷,八千人站在广场上,戴着臂章,围着基石。 华国锋也来了,拿着铁锹往上培了几铲土。那些照片现在还能找得到,人很多,场面也庄严,可看得出来,不少人脸上还是哀伤的神色。 那之后,工地像没停过似的。 昼夜开工,机器响个不停。半年的时间,纪念堂从一片空地变成了现在这副模样。 什么叫“全国一盘棋”,这时候就看得清。四川运来花岗石,延安送来青松,台湾寄来大理石,连珠峰的石头都搬来了。哪块砖、哪种木头都不是随便选的,不是就地取材,是从全国挑最合适的、最能代表感情的材料。 不是说实用不重要,但情感上的象征更重要。 工程量很大,参加的人更多。设计图纸是几省联合画的,工人调来几批。 光雕塑,就动用了全国一百多位美术家。不光是专业的,还有不少志愿者,大学生、解放军、机关干部,甚至有少先队员也跑来搬砖、运水。 大人干重的,小孩干轻的,干活的地方就是他们的课堂。 有人一边搬材料,一边念《毛泽东选集》第五卷。不是走形式,是真的读,真的听。 建筑是方正的,占地五万多平米。围了一圈花岗石柱子,44根,排得很整齐。屋顶有两层,飞檐是玻璃做的,站在远处看,有点亮。 栏杆是汉白玉的,雕了万年青图案。整座纪念堂从里到外,都讲究。 北大厅摆着一尊坐像,是用汉白玉做的,像的脸是平静的。中间那间叫瞻仰厅,毛主席的遗体安放在一口水晶棺里,底座是黑色花岗石砌的。 棺四周摆了很多花,颜色鲜艳。 墙上嵌着党徽、国徽、军徽,灯光打下来,不刺眼,但很清楚。谁走进来,都会不自觉慢下脚步。 南北门外,各有一对大型雕塑。 东边讲的是打天下那会儿的事,西边是讲新中国建设。南门那两组,表现的是继承遗志。整套雕塑有六十多个人物,全是泥塑,做得很细。红旗一共三十面,对应全国三十个省市自治区。 这些数字不是随便设的,是有讲头的,讲的是“全国一心”。 纪念堂真正完工是在1977年5月,但等到开放,是9月9日那天——毛主席逝世一周年。 那天,领导人都来了,群众也来了。 几万人站在广场,看着堂门慢慢打开。电视上播了现场画面。走进大厅,没人说话,只听得到脚步声。往那口水晶棺前一站,不管平时说话多快的人,也都安静下来了。 从那天起,纪念堂就成了北京这块地儿上最特殊的一座建筑。 早上七点开门,排队的人一早就到了。队伍从纪念堂门口绕过广场,有时候能排出几百米。风大了,就裹紧衣服;太阳毒了,就顶着晒。有人穿西装,有人穿棉袄,有的是老两口慢慢走,有的是外地来的年轻人举着花。大家神情不一样,但脚步都差不多稳。 排队规矩不少,不能带包,不能拍照,也不能在里面久站。进门之前要安检,手机得关机。保安站在两边,提醒一句:请保持肃静。进去之后就只能顺着路线慢慢走,没人指挥,也没人催,可就是没人敢快。水晶棺前面经过那一刻,不管认不认识这段历史,气氛都不一样了。 几十年来,纪念堂经历过几次维修,有时闭馆,有时开放。 可不管修不修,到了开放的时候,总有人来。有的是专程来的,有的是顺路过来的。 也有外国人来,有的记者写文章,说这地方跟莫斯科的列宁墓、越南的胡志明纪念堂差不多。 还有人提起毛主席生前曾表示过愿意火化,现在却被安放在水晶棺里,说这是个人意愿和政治安排之间的分歧。说法挺多,有道理的也不少。 研究这段事的人,经常讲“政治记忆”这个词,说纪念堂代表的是一种集体的记忆方式,也是一种权力象征。但对普通人来说,更多还是情感。 对一些人,那是领袖;对另一些人,那是父辈的记忆。 不管怎么看,排队这事儿本身,已经变成了一种习惯,一种形式,也是一种仪式。 广场的风年年都吹,旗也年年在飘。 纪念堂就在那儿,一动不动。人走进来,走出去。不说话,也不解释。队伍还在排着,天亮了又暗,光影打在台阶上,一层一层地褪去。