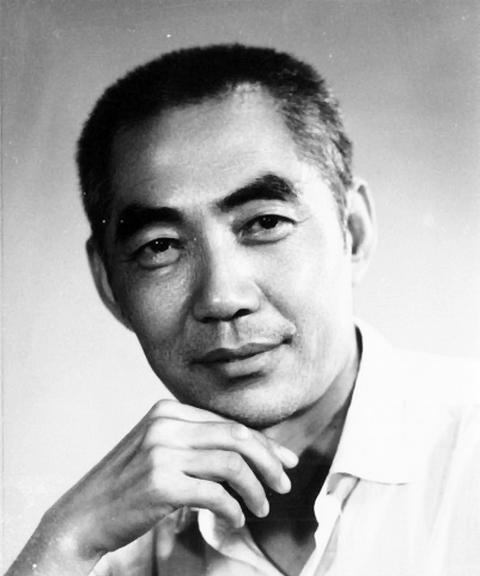

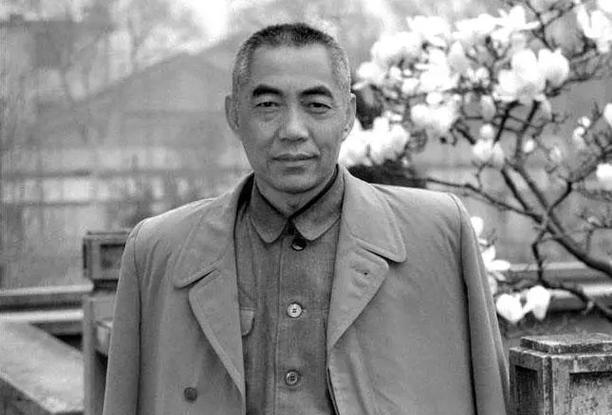

艾青曾批评浩然毫无气节,只是个报喜不报忧的“喜鹊”罢了!1994年10月29日,艾青在《文汇读书周报》发表《关于<金光大道>也说几句》一文,对浩然作品提出尖锐批评,将浩然形容为报喜不报忧的“喜鹊”。在艾青眼中,浩然缺乏对中华民族苦难与不幸的感知,缺失一位作家应有的历史感与艺术感,质疑其文学创作的诚意。 但笔者认为艾青这一观点颇具片面性。浩然出身农村,对农民生活有着深厚情感与切身认知。他创作《艳阳天》《金光大道》等作品,旨在记录农村合作化运动中农民的奋斗、成长与对新生活的向往。在浩然看来,文学创作不仅是对现实的描绘,更是要体现党的政治运动和方针政策对农村的积极影响,正面歌颂新生活,抒发农民对理想生活的憧憬。他秉持这一理念,深入农村,与农民同生活、共劳动,真切体会农民的喜怒哀乐,将其融入笔端。 以《艳阳天》为例,书中刻画的麦收场景、邻里琐事、社员们为集体事业拼搏的情节,无一不是农村生活的生动再现。肖长春等主要人物形象鲜活,他们身上的质朴、坚毅,正是广大农民优秀品质的集中体现,能引发普通百姓强烈的情感共鸣。从这一点来看,浩然的创作是深深扎根于现实土壤的,并非如艾青所言只知“报喜”。 再者,艾青以自己对文学的理解和评判标准来要求浩然,忽略了时代背景与作家创作立场的差异。每个时代都有其独特的文学使命,浩然所处时代,社会主义建设蓬勃发展,他选择从正面展现农村新貌、农民新精神,是对时代脉搏的一种把握。这种创作选择,不应简单地被贬低为缺乏“文人气节”。百姓对浩然作品的热爱,也从侧面反映出其作品的价值所在。他们在书中看到自己的生活、理想与情感,这恰恰证明浩然的创作并非是脱离实际的“报喜”,而是对农村现实生活全面且真实的一种文学表达 。 在新中国文学发展的长河中,浩然是一位不容忽视的标志性人物。从 20 世纪 50 年代到 90 年代,浩然的创作生涯跨越了不同的历史时期,在 “十七年” 文学以及新时期文学中,都留下了浓墨重彩的印记。他的作品数量颇丰,涵盖了长篇小说、短篇小说集等多种体裁 ,其中《艳阳天》《金光大道》《苍生》等更是成为了各自时代的代表性作品,对中国当代文学的发展产生了深远影响。 《艳阳天》作为浩然的扛鼎之作,更是深入探讨浩然创作风格和理解当时文学特征的关键文本。这部作品以京郊东山坞农业生产合作社为背景,围绕麦收前后发生的一系列矛盾冲突展开,生动地勾勒出农业合作化时期的生活画卷,细致入微地刻画了农村各阶层人物的精神面貌与思想性格,热情歌颂了在时代浪潮中成长起来的新生力量。从创作手法到主题表达,从人物塑造到情节设置,《艳阳天》都体现了浩然独特的创作风格,同时也反映了当时社会的政治、经济和文化状况,具有极高的研究价值。 《艳阳天》的开篇就极具戏剧性,如同磁石一般紧紧吸引着读者的目光。故事从 “萧长春死了媳妇,三年还没有续上” 讲起,这一平常又带着几分神秘色彩的生活片段,一下子就勾起了读者的好奇心:萧长春究竟是个怎样的人?他的媳妇因何去世?这三年他是如何独自生活的?还没等读者从这些疑问中缓过神,作者又抛出了新的情节 —— 大脚焦二菊热心地为萧长春说媳妇,萧父萧老大满心欢喜,赶忙找公社会计写信,盼着正在挖渠工地劳作的儿子回来相亲 。然而,会计马立本却在关键时刻 “掉了链子”,不知是有意还是疏忽,相亲之事在给萧长春的信中只字未提。 紧接着,矛盾冲突进一步升级,萧长春收到了两封截然不同的信。马之悦的信中,描绘的是社里一片祥和,丰收在望,各项工作都安排得妥妥当当,萧长春无需回来;而团支部书记萧淑红的信却如同一记警钟,告知社里问题丛生,危机四伏,急切地恳请他立刻返回。这两封信件,就像两条方向相悖的绳索,将读者的好奇心拉扯到了极致 。读者们迫不及待地想要探寻:马之悦为何极力阻止萧长春回村?社里到底隐藏着怎样不为人知的秘密,让萧淑红如此焦急?这些疑问如同星星之火,瞬间点燃了读者继续阅读的渴望,使他们不由自主地跟随萧长春的脚步,走进东山坞这个充满故事的地方。 除了人物情感的细腻描写,浩然还善于运用大量充满烟火气的 “闲篇” 来充实小说内容,使整个故事更加贴近生活 。韩百仲和任老四之间的玩笑,就像生活中常见的老友调侃,充满了浓浓的人情味 。有一次,韩百仲看到任老四干活时偷懒,便故意打趣道:“老四啊,你这是干活呢,还是在数蚂蚁啊?再这么磨蹭,这麦子可都要自己长腿跑喽!” 任老四也不甘示弱,回怼道:“你懂啥,我这是在养精蓄锐,等会干起活来,让你见识见识啥叫真正的厉害!” 两人你一言我一语,看似在拌嘴,实则是他们之间深厚情谊的体现 。这些玩笑话,不仅让读者看到了农民们在劳作之余的轻松一刻,也展现了他们乐观豁达的生活态度 。