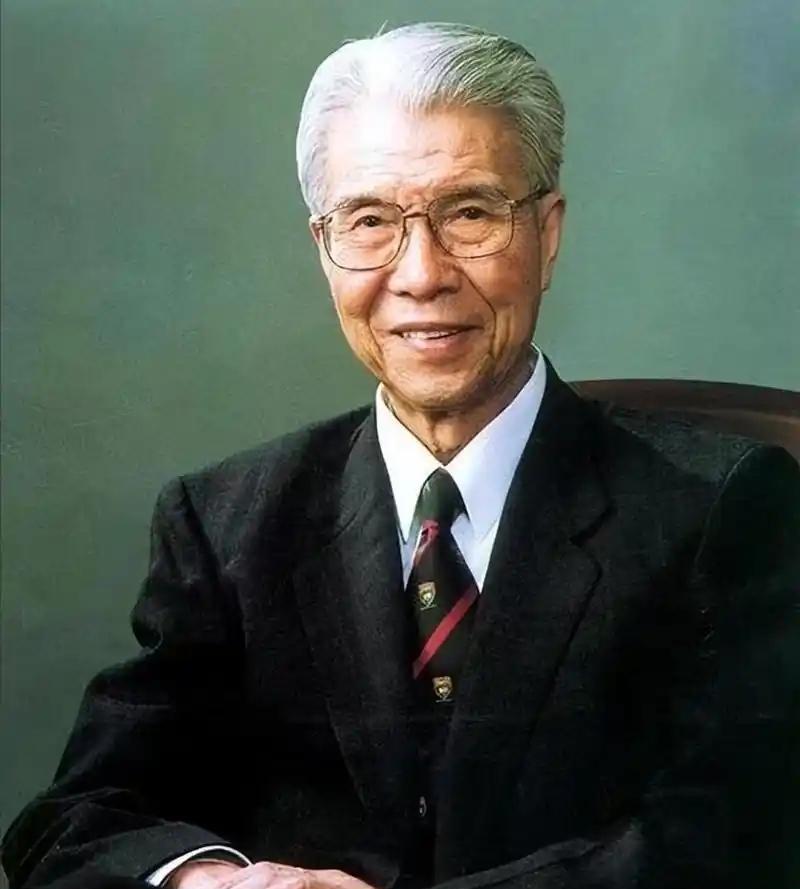

1948年,他无视妻子的反对,拿着小刀划开了出生仅3天的女儿的后背,看着女儿奄奄一息,妻子哭着瘫倒在地,可殊不知,就是他这举动,竟然挽救了上千万的中国婴儿! 在医学史上,有些突破不是诞生在光鲜的实验室里,而是需要与个人情感做割舍的时候,对中国小儿外科的奠基人张金哲来说,那个瞬间就定格在了1948年。 他要面对的,不只是一种要命的病,更是压在自己肩上,一个身为医生和父亲的双重十字架。 1948年前后的中国,一种叫“新生儿皮下坏疽”的病,像乌云一样压在所有新生儿家庭的上空。 这病简直就是个完美的死神:传染得飞快,专门找那些刚出生、皮肤脆弱的宝宝下手,死亡率高到接近百分之百,在那个连无菌环境都是奢望的年代,一旦确诊,基本就是宣判了死刑。 这种绝望,形成了一道谁也过不去的铁壁,一边是技术的墙,医生们根本没招,只能看着孩子在溃烂和高烧里一点点没了气息。 另一边,是认知的墙,当张金哲废寝忘食地查资料,提出一个大胆的想法,切开患处,把脓血放出来,整个医疗圈都被这个方法震惊到。 医院不敢承担这样的风险,同行面对一个个生命,没人敢下去手,那些心碎的父母,更不可能拿自己命悬一线的孩子去当“试验品”。 可命运偏偏用最狠的方式,把他推到了墙角,张金哲自己的女儿,刚出生三天,也染上了这个病。 一眨眼的功夫,他从一个旁观的研究者,变成了最痛苦的当事人,理论上的难题,瞬间变成了家里活生生的绝境。 他跟妻子的那场争吵,就是这场风暴的中心,妻子哭着,让他赶紧救救自己的孩子。 而张金哲的决定,则把父爱推到了一个极其矛盾的境地,他要亲手在自己女儿身上,动那个谁都说不行的“实验性”手术。 最终,在“实在没别的办法了”的残酷现实,和“救了她,就能救更多孩子”的悲壮想法下,妻子含着泪点了头。 那一刻,医生和父亲两个身份在他身上合二为一,他要用同一把刀,去完成一次职业探索,也是一次父亲的守护。 手术室里,张金哲的后背都湿透了,但拿刀的手却稳得像块石头,手术结束,女儿躺在那奄奄一息,毫无生机,那一刻几乎所有人都绝望。 然而,就在死一般的寂静里,一声微弱但清晰的啼哭,像一道闪电划破了黑暗,这声哭,成了撬动历史的杠杆。 女婴的烧退了,脓肿也渐渐消失,她不仅活了下来,还成了全中国第一个靠手术治好皮下坏疽的新生儿,医院里一片沸腾,以前怀疑的同行现在心服口服,绝望的家长们也终于看到了光。 张金哲用一个父亲的名字完成的这场“豪赌”,效果迅速扩散开来,这个手术方案在全国推广,新生儿皮下坏疽的死亡率,竟然奇迹般地从接近100%降到了5%。 一个家庭的艰难抉择,最后拯救了成千上万个家庭,这场由父爱发起的医学冒险,不仅攻克了一种疾病,更推动了整个中国儿科护理的发展。 后来,张金哲成了院士,行医七十多年,救了几十万孩子,但在他所有的功绩里,最让人震撼的,可能还是1948年的那个下午,一位父亲拿起手术刀,在自己最心爱的女儿身上,为整个时代划开了一道通往希望的口子。