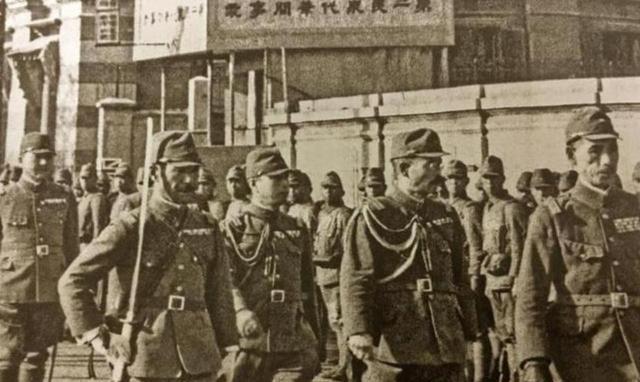

研究日军侵华,发现日军和德军最不同的一点就是,德军是干坏事的职业军人,他们杀人是执行命令,而日军不一样,他们的暴行里带着一种近乎野蛮的狂欢感! 提起二战,德国纳粹和日本军国主义就是俩绑在一块儿的魔鬼,都欠了全世界一屁股血债。要是把他们的罪行档案放一块儿仔细扒拉,就会发现一个让人脊背发凉的差异。 德军的坏,是一种冰冷的、程序化的恶;而日军的坏,却带着一种扭曲的、野兽般的兴奋和狂欢。 先说日军。提起侵华日军的暴行,南京是绕不过去的一道血色伤疤。1937年冬天,日军进城后干了什么,基本都知道。他们施暴时的那种“状态”。那不是简单的执行命令,更像是一场失控的野蛮派对。 最有名的就是那个“百人斩”竞赛。两个叫向井敏明和野田毅的少尉,提着军刀,在从上海打到南京的路上,比赛谁先砍满100个中国人。这事儿最骇人的地方在哪?它被当成了一场体育赛事,被日本国内的报纸《东京日日新闻》连载报道,还配上了俩人拄着刀咧嘴笑的照片。底下的日本读者,甚至留言夸他们是“皇军的英雄”。 杀人成了娱乐,成了可以拿来炫耀和攀比的“业绩”。在南京城里,日军士兵把手无寸铁的平民当成练习刺杀的靶子,进行所谓的“胆力训练”。他们会因为一些无聊的理由,比如“看你的眼神不顺”,就随意杀人。很多幸存者回忆,那些日本兵在施暴时,脸上挂着的是狰狞的笑容,嘴里发出的是兴奋的怪叫。这是一种把别人的痛苦当成自己快乐来源的、彻底的人性沦丧。他们的暴行里,没有丝毫的迟疑或麻木,反而充满了施虐的快感。 而德军,特别是党卫军,在东线对犹太人和斯拉夫人的屠杀,同样是血淋淋的。但他们的操作模式完全不同。比如乌克兰的巴比亚尔峡谷大屠杀,德军在两天内枪杀了三万多名犹太人。 德军会提前挖好巨大的壕沟,然后让犹太人脱光衣服,分批走到沟边,再由后面的士兵用机枪扫射。整个过程像工厂的流水线,高效、精准、冷酷。士兵们被要求绝对服从,不许多言多语。现场几乎听不到德军士兵的喧哗,只有命令声和枪声。他们是在完成一项“任务”,一项被上级定义为“净化生存空间”的“工作”。 德军的逻辑是:因为你是“劣等民族”,所以我们要系统性地、高效率地清除你。这是一种基于病态意识形态的、有组织的犯罪。而日军的逻辑是:因为我比你强,所以我可以随心所欲地折磨你,并且要在这个过程中享受最大的快感。 为什么会产生这种恐怖的差异?根子,得往他们的文化和军队传统里刨。 日本这边,是“武士道”的极端异化和军队内部非人的高压。古代的武士道,还讲点“名誉”“克己”。但到了近代,军国主义把它改造成了只剩下“绝对服从”和“为天皇去死”的疯魔信条。士兵被剥夺了个体思想,成了天皇的工具。 更要命的是日军内部的训练方式。新兵入伍,面对的不是战友,而是一群以折磨他们为乐的老兵和军官。打骂是家常便饭,被称为“精神注入棒”的棍棒,随时会招呼到新兵身上。这种残酷的“服从性训练”,把人性的尊严彻底踩碎。一个长期被虐待、被压抑的人,一旦到了战场,面对比自己更弱小的平民,那种积压的暴戾就会以最恐怖的方式加倍反弹出去。 再加上日本长期以来的岛国心态,带来了一种深刻的民族自卑感。当它稍微强大一点后,就急于通过最极端的方式向外界证明自己。在战场上虐杀手无寸铁的平民,就成了他们扭曲心理下“彰显国威”的手段。 德国那边,则有很强的军事职业传统和种族主义的“科学”包装。普鲁士的军事传统,强调的是纪律、服从和效率。德国士兵首先把自己看作一个“军人”,执行命令是天职。纳粹上台后,给这种职业传统套上了一个极端种族主义的意识形态。 纳粹通过宣传,把犹太人等民族描绘成“世界的寄生虫”“人类的病菌”。屠杀,就被包装成了一项“为民除害”的“净化行动”。这让很多德国士兵在心理上与受害者隔离开来。他们不是在杀“人”,而是在“处理”一批“劣等生物”。这种心理上的切割,加上严格的纪律约束,使得他们的暴行呈现出一种冰冷的、非个人化的、系统性的特点。 战后两国的态度,也从侧面印证了这种差异。 德国进行了比较彻底的“去纳粹化”,从总理下跪到法律约束,整个国家都在反复忏悔和反思。因为他们的恶,很大程度上是一个具体的、名叫“纳粹”的政治集团和意识形态造成的。切割掉它,虽然痛苦,但路径是清晰的。 而日本则一直暧昧不清,从修改教科书到参拜靖国神社,始终不愿彻底承认自己的罪行。因为他们的恶,不仅是军国主义政府的恶,更渗透进了当时社会文化和国民心理的肌理。那种源于自卑的狂暴,那种对强权的绝对服从,那种集体无意识的作恶,让他们的反思变得异常困难。承认罪行,仿佛就要否定整个近代日本的“崛起”之路。

评论列表