一句“判的没良心”,55岁农妇被罚10万拘15天!

山东临沂,55岁的杨宝花最近摊上大事。原本是为丈夫讨个说法,结果自己反倒成了“被处罚”的一方。这起事件不仅让她家雪上加霜,更在网上掀起了关于法律适用、公民权利和司法尺度的大讨论。

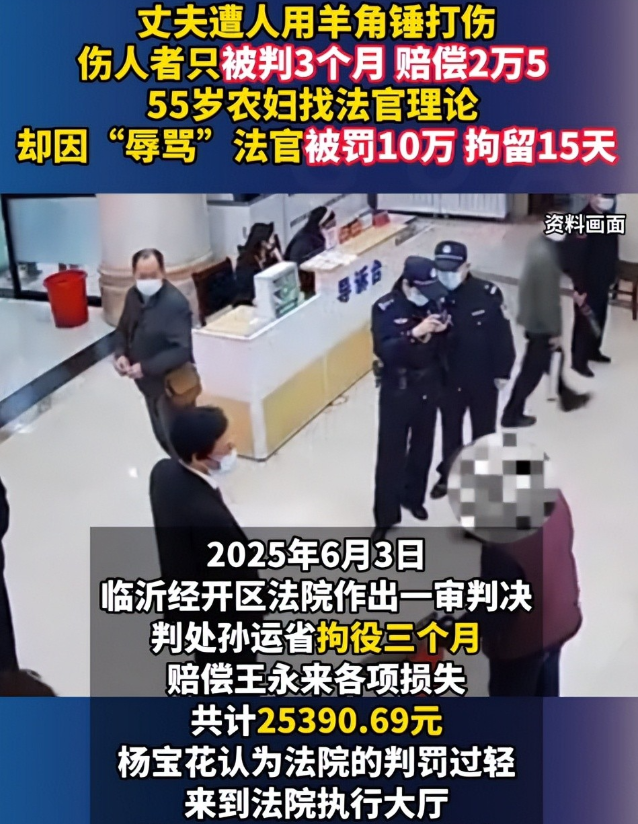

事情的起因并不复杂。杨宝花的丈夫王永来,被同村人孙运省用羊角锤打成轻伤二级。法院一审判决结果是:孙运省拘役三个月,赔偿2.5万元。说实话,这样的判罚放在很多老百姓心里,难免觉得“太轻了”。杨宝花自然不服,直奔法院执行大厅,找到承办法官质问:“为啥判得这么轻?要是你老公被打成这样,你能接受吗?”

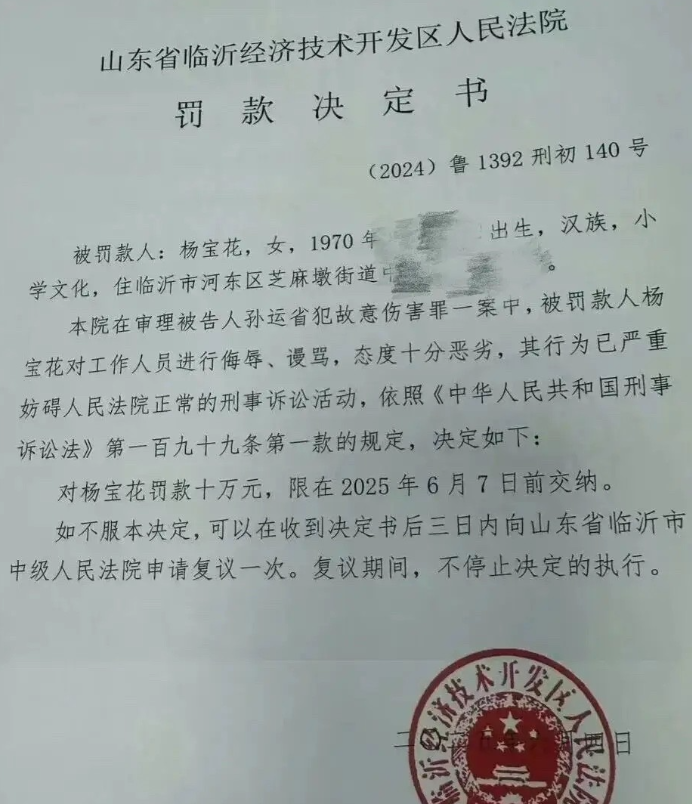

情绪激动之下,她嗓门越来越大,还撂下一句:“判得没良心!”这一幕,被法警带走的速度,比她想象得快多了。更让她懵的是,当天法院就下了两份决定书:罚款10万元,拘留15天。

一个普通村妇,因为在大厅说了几句气话,竟然要掏10万,还得拘留半个月。这结果,让杨宝花彻底傻眼。

法院的处罚,合理还是“越界”?

我们先来翻一翻法律条文。《刑事诉讼法》第199条规定得很清楚:在法庭审判过程中,违反法庭秩序的人,经警告无效后,可罚款1000元以下,或者拘留15天以下。

问题是,杨宝花的行为发生在“判决结束之后的执行大厅”,根本不是“法庭审判过程中”。这就好比,你在球赛结束后骂了裁判,却被判了比赛中的技术犯规——逻辑完全不通。

更关键的是,这条法律明确了“罚款最高1000元,拘留最长15日”。而临沂法院直接“组合套餐”:10万元罚款再加15天拘留。这不仅“超标”,还把“单罚或并罚”原则玩成了“双罚叠加”。

有学者直言:这就是法律适用错误。简单说,条文压根儿不管这事,结果硬生生被套了上去。 程序正义不能“缩水”

法律不仅讲究实体正义,还讲究程序正义。换句话说,即便杨宝花嗓门大、言辞激烈,法院在处罚前也必须保障她的陈述权、申辩权,明确告知依据和理由,再决定罚与不罚。可从现有报道来看,这些程序似乎都“省略”了。

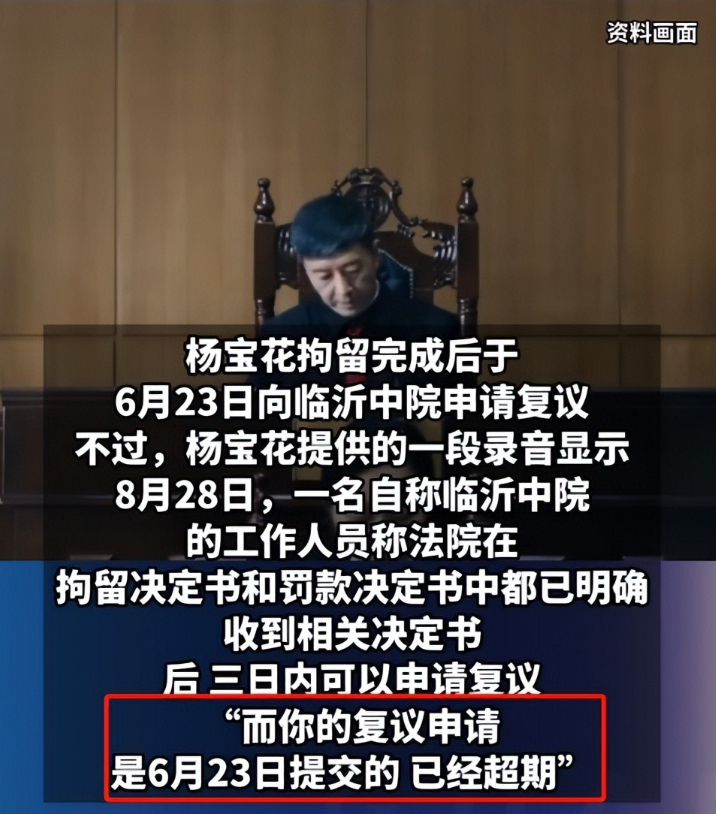

更让人摇头的是,当杨宝花不服处罚,想要申请复议时,被告知超过三天期限,直接驳回。法院当然可以引用条文,但如果自身处罚存在明显错误,是不是更应该主动纠错?结果反倒成了“错了也不改,晚了就算数”。这种处理方式,难免让公众心里添堵。

话说回来,杨宝花确实有错。法律场所不是宣泄情绪的地方,质疑可以提,但一旦涉及侮辱、谩骂,的确会扰乱秩序。

问题在于,杨宝花的行为究竟是不是“严重扰乱”?就目前披露的信息,她只是嗓门大,讲了句“没良心”,并没有暴力抗法,更没有阻碍法院正常运作。把这样的行为定性为“严重”,罚到10万的地步,说实话,这尺度未免太狠了。

这背后折射出一个更深层次的矛盾:老百姓在面对不满判决时,缺乏合理的表达和救济渠道。情绪无处安放,于是只能在大厅里吼几句。而法律又不可能成为情绪的出气筒,最终就成了今天这样的尴尬场景。

法律的天平该如何保持平衡?

其实,这件事不只是杨宝花的“个人遭遇”。它拷问的是司法的分寸感和社会治理的温度感。

第一,法院在适用法律时,必须精准,不可“扩大化”。法条写得清清楚楚,适用范围也有限制。如果条文管不了,就应该用其他合理途径,而不是生拉硬套。

第二,处罚必须“过罚相当”。老百姓的行为性质、社会危害性有限,就算需要处罚,也应控制在合理范围。动辄10万的罚单,完全背离了行政处罚法里“事实、性质、危害程度相当”的原则。

第三,司法机关需要更开放的沟通机制。很多老百姓不懂法律条文,不知道怎么申诉复议。如果法院能设立一个专门的解释、沟通环节,把道理说清楚,矛盾也许就不会走到这一步。

当然,从老百姓角度来说,维权不能只靠情绪。法律有自己的规则,发声也要讲究方式方法。嗓门大、话难听,换来的可能不是公道,而是处罚。

更理性的做法是:通过合法渠道申诉、复议,甚至媒体监督,把矛盾放在阳光下。情绪是可以理解的,但不能成为自己吃亏的理由。

杨宝花事件之所以引发广泛关注,不仅因为她的遭遇让人唏嘘,更因为它揭示了一个现实:法律既要守住威严,也要展现温度;司法既要坚守程序,也要兼顾人情。

否则,对老百姓来说,打官司本就揪心,再遇上“罚款10万”的结果,难免寒了心。

那么问题来了:如果你是杨宝花,当觉得判决“不公”时,你会选择在法院大厅怒吼,还是通过法律途径一步步走?欢迎在评论区留下你的看法。

信源:中国新闻周刊 2025年9月16日