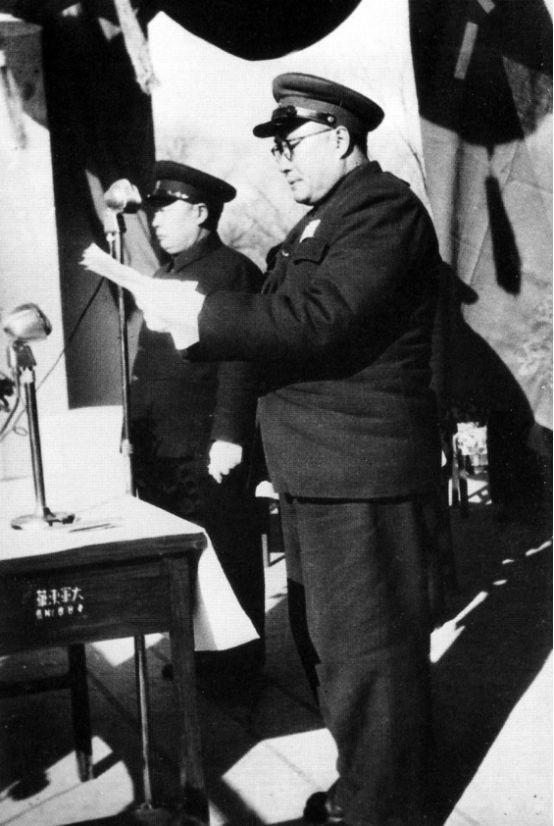

作为淮海战役总指挥,以60万战胜80万的战争奇迹,刘伯承本应对此战感到万分骄傲,但是在往后的余生里,他却很少提及。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1948年冬天,淮海战役在华东和中原大地展开,这场战役在解放战争中占据着特殊的地位,它持续了六十六天,解放军投入兵力六十万,对手是装备精良的国民党军八十万。 最后的结果是,解放军消灭和改编国民党军五十五万多人,从此长江以北的大片区域得到解放。 这是一次以少胜多的奇迹,也是改变中国命运的转折点,照理说,作为战役总前委常委、三位首席指挥之一的刘伯承,应当将这场胜利视为一生的荣耀,但在他之后的岁月里,他却很少提起,甚至主动回避。 刘伯承在这场战役中的地位毋庸置疑,总前委由刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林组成,其中刘、陈、邓是常委,开会时,陈毅明确称刘伯承是主帅,邓小平也表示赞同。 中央文件中也写明在紧急情况下由刘、陈、邓决定一切,刘伯承是总前委中的首席军事长官,战略与战术上的很多方案都由他拍板。 比如一开始中央考虑打一个“小淮海”,歼灭部分敌军即可,但刘伯承判断战机难得,必须扩大规模,截断徐蚌线,把徐州与南方的补给线完全切断。 他坚持要打“大战役”,这一主张得到采纳,事实证明他的判断起到了关键作用。 在作战方案上,刘伯承不仅有战略眼光,也有具体方法,他提出“吃一个、夹一个、看一个”,集中兵力先歼灭黄维兵团,同时牵制杜聿明,密切关注李延年、刘汝明,不让敌人互相支援。 在武器装备极其有限的情况下,他带领部队因陋就简,用油桶和炸药制作“飞雷”,可以将炸药直接投向敌人的阵地和坦克,此外,他也强调近迫作业,让战士们在枪炮声中挖交通壕,一点点接近敌人阵地。 看似笨拙,但非常有效,敌人的火力优势被逐步削弱,通过这些方法,中原野战军得以和国民党第十二兵团展开对抗,并最终将其困死在双堆集。 淮海战役的胜利并不只是战场上的指挥,更有赖于广大人民群众的支援,江苏、山东、河南、安徽、河北等地共动员民工五百四十三万人,他们推着小车、挑着担子,将粮食、弹药源源不断送到前线。 有个山东老乡唐和恩,推着小车走了两千五百里,车上全是送给部队的物资,妇女们在后方连夜做军鞋、磨面粉,甚至拿出家里仅有的鸡蛋,希望战士们能补一补身体。 由于当时汽车极少,运输主要依靠人力和畜力,民工们冒着危险往返在枪火之间,最终,仅粮食一项就运送了九亿多斤,担架二十万副,十多万伤员被抬下火线。 国民党方面回忆过,当时他们已经断粮,而解放军的部队还能吃上热饭,背后就是这些普通百姓的支撑,陈毅说过一句广为流传的话:“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的,” 胜利的背后,代价极其沉重,在大王庄这样的地方,敌我双方争夺一个村庄,几乎打到寸土必争,解放军投入多个营,战士伤亡惨重,后勤兵甚至炊事员都端起武器参战。 交通壕修到离敌人几十米的地方,几乎每推进一米都要有人倒下,根据战后统计,解放军在淮海战役中伤亡十三万多人,其中有许多刚成年的年轻人,也有上有老下有小的家庭支柱。 而被消灭的五十五万国民党军人中,大多数也是被迫抓来的农家子弟,他们同样是普通百姓的孩子。 刘伯承看得比别人更清楚,他深知这场胜利背后是数不清的生命代价,建国后,别人提起淮海战役的功劳,他常常转移话题,他的子女曾经好奇,为什么这样一场战役几乎不在家里被提及。 他的回答是心里常常不安,夜里会梦见无数年轻的寡妇来要丈夫,白发老人来要儿子,醒来时常常泪湿枕头。 他也不看战争片,看到打仗的场面就会关掉,不愿重温那段经历,他在战争中被称为“军神”,但内心却始终存着深切的悲悯。 淮海战役创造了军事史上的奇迹,六十万打败八十万,连外国人都称之为不可思议,但刘伯承选择沉默,他不以此为个人的勋章,而是把注意力放在成千上万逝去的生命上。 他清楚胜利是必须的,但同样清楚每一场仗都意味着无数家庭的破碎,正因为有这样的敬畏,他的伟大不仅在于能赢仗,更在于他从未忘记战争的残酷。 今天再回望淮海战役,不只是要记住胜利的辉煌,还要记住背后无数鲜血与汗水的付出,十三万牺牲的将士,五百多万民工的支援,才换来了江北的解放。 刘伯承的沉默提醒我们,和平从来不是轻易得到的,它是用生命和奉献换来的,真正值得敬佩的将领,不是高声宣扬胜利,而是心里永远装着那些牺牲的人。 信源:陕西工人报——从老子反战到刘伯承拒看战争片