因孩子读书,暂居杭城。租住的十五家园,在凤起路与新华路交界处,与陆游寓所近,便抽空去看望这位邻居。

陆游住砖街巷(即孩儿巷),也只是暂居。陆游一生的暂居地比我多。自暂居淮河水面上一叶舟楫始,暂居过汴京、山阴、东阳、临安、宁德、决曹、云门寺、镇江、隆兴、夔州、南郑、蜀州、嘉州、荣州、锦城、建宁、常平、抚州、严州……有些地,是反复地暂居。

或者说,因出生在淮河的一条官船上,便注定了陆游一生的漂泊?陆游此生,便好似一艘船,暂居在一朵浪花上,飘飘荡荡地等待靠岸。但岸在哪里?

北望中原泪满巾

对陆游而言,山阴(今绍兴市越城区)是故乡,回而复去,去而复回。临安算是第二故乡,暂居不下十回。陆游与杭州是有缘分的。彼时,杭州是南宋皇城,即“临安”。他十余次回入临安,又出临安。出临安,又回临安。反反复复地暂居临安。对于人生来说,时间也是一幢房子,陆游暂居在淳熙十六年(1189),暂居在六十五岁。同居这一年的宋孝宗赵眘,做厌了皇帝,把帝位禅于赵惇,是为光宗。赵眘比陆游小两岁,这一年,暂居在六十三岁。他退居到重华宫,开始暂居太上皇的生活。这一年,光宗四十三岁,年过不惑,终于可以卸下谨小慎微的面具,暂居皇位,自己对自己做主。

这一年,北方依然沦陷,南方继续奢华。这一年,辛弃疾暂居五十岁,在上饶家中赋闲。杨万里年过六十,暂居秘书监一职。范成大不愿赴福州任,称病坚请奉祠。李清照暂居临安二十余年,此时,已经故去,离开了她暂居的临安和人间。陆游暂居砖街巷,暂居“礼部郎中、兼实录院检讨官”。

暂居这个职位,他修高宗实录。陆游这段时间很忙,早出晚归,上班下班。

陆游虽是文职,却骑着马,像个战士。虽在江南,不坐轿不乘船,像个北方人。或:骑马,也是一种姿态?一种说明?说明陆游身在修史,心系战事?身在江南,心系中原?

他主战,抗金,主张恢复中原,与主和的皇帝,与主和的朝廷,不和。陆游与自己,亦不和。他这一生,飘飘荡荡,如不系之舟,一直寻求靠岸,却一直寻而未得。对陆游而言,故乡不是岸。山阴不是,临安亦不是。陆游的岸,在北方,一路向北,淮水以北。

“北望中原泪满巾,黄旗空想渡河津。”河津以北,才是陆游的岸。但他靠不了岸。

小楼一夜听春雨

这年冬天,他又被罢官。说“又”,是因为“十年两罢官”。陆游自己说:

“予十年间两坐斥罪,虽擢发莫数而诗为首,谓之嘲咏风月。既还山,遂以风月名小轩,且作绝句:扁舟又向镜中行,小草清诗取次成。放逐尚非余子比,清风明月入台评。”

十年两次,淳熙七年(1180)被罢,闲居江阴五年。1189年被罢,几乎闲置到老。“嘲咏风月”,应是被罢的真实理由。至于嘲了谁?咏了什么?

陆游也不知道。他只知道,这一生都在不断地寻求的岸,似在眼前,终不得靠。

“当年万里觅封侯。匹马戍梁州。关河梦断何处,尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋。泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧州。”

回山阴,陆游没有骑马,选择了坐船。陆游躺在一叶扁舟之上,回到故乡。故乡也不是岸啊。飘飘荡荡靠不了岸的心情,谁人能解?陆游此词,用的词牌是“诉衷情”。明知人生如寄,只是暂居,但这心里还是有些东西放不下啊!

罢官之后,因交接诸事,陆游暂居砖街巷小楼,转眼,到了春天。这天夜里,一场春雨滴落。

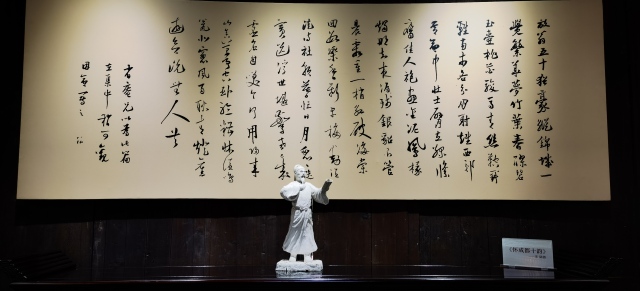

我去看他时,正是春天。江南的春雨,“嘀嗒”有声。我撑着一伞春雨,站在孩儿巷98号门前。他正举着一册书,站在孩儿巷98号。他在门内,我在门外。他没招呼我,我也没打扰他。他暂居的那个春天,已经离去八百多年。我们隔着八百多年的时间,对望。身后,是他蘸着那场春雨写就的一首诗:

“世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。”

人世情味越来越淡薄,熟悉的人正在结束暂居,一个一个地离开。对临安来说,陆游只是“客”。客京华?或京华客?都一样,反正,只是客,只是暂居。一夜听雨,陆游没有听见绵绵春意,没有听见离恨别愁,却听出了一生的惊心动魄。有一个片段,在这个不眠的雨夜,被反复地想起。

宋孝宗乾道八年(1172)三月十七日,陆游到达南郑。大散关,八个月的军旅暂居,成为陆游此生最大的记忆。

前线生活让陆游热血沸腾,终于找到了靠岸的感觉。他建议王炎编组义胜军,配备狼牙棒和义胜枪。义胜枪枪杆极粗,枪头极长,重约四十斤,骑在马上冲锋,能扎穿三寸厚的盾牌,隔着头盔都能把敌人震得七窍流血。陆游称之为“绿沉枪”。

陆游当时年近半百,但训练刻苦,能把四十斤重的义胜枪使得密不透风,用义胜枪渡冰河作战,用义胜枪杀敌制胜,还用义胜枪绝杀猛虎。

杀虎之事,亦可见证陆游作为一个战士的心。陆游天生就是个战士,身体里早就埋伏着一头猛虎。可惜,八个月,只短短的八个月,关河梦断。“平戎策”被驳回,前线生涯被斩断。去往成都的途中,陆游说:“此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门。”

忽闻檐雨定心惊

战马迷失战场,只有骑驴入剑门。本该骑马的心,却被安置在一头驴上。

“胡未灭,鬓先秋”的惆怅缭绕一生。“老去转无饱计,醉来暂豁忧端,双鬓多年作雪,寸心至死如丹。”发已成雪,一颗心却始终是红的。写下这个感言,第二年,陆游作古,离开他暂居的人间。离开前,还不忘叮嘱儿子:“家祭无忘告乃翁”。

至死不变的一颗丹心,一直想着“北定中原”,寻求靠岸。但那个遥远的北方的彼岸,被一夜春雨反复地打湿。此刻,春雨嘀嗒,每一声都敲击在陆游的心尖上。报国无门,捐躯无地,想戍轮台不给机会。罢官,提举建宁府武夷山冲祐观。

当年,去道观拿俸禄,相当于拿退休金。这一年,陆游六十五岁,他的血还是热的。但光宗说,你可以退休了,回山阴养老去吧:“可怜万里平戎志,尽付萧萧暮雨中。”

孩儿巷,一夜春雨,听了八百年。“寸心至死如丹”,站在陆游身前,我听到了他红色的心跳,深深地惆怅。

陆游一夜未眠,听见一朵杏花的微笑。

一竹篮盛放的杏花,热闹得像把整个春天都装进了马头篮。那个年轻的女子,穿着杏花一样颜色的衣裳,用杏花一样粉色的声调,叫醒了这个春天的清晨。一扇一扇木门在深黑色的“吱嘎”声中次第打开,一个个深睡的人睁开了眼。

一朵两朵,一枝两枝。在陆游反复抚摸“渡河、抗金、靠岸”这几个滚烫的词语时,临安城正平躺在一朵杏花之上:宁静,祥和。

临安人喜欢一朵花的祥和,卖花的人,买花的人,自清晨的深巷涌出,泉水一样不可遏制。南宋人喜欢花,喜欢戴花。各种节庆、宴会,都离不开花。逢御宴,“自皇帝以至群臣禁卫吏卒,往来皆簪花”。戴花是一种身份,一种荣耀,一种奢华,一种习惯,必须要戴。怎么戴?戴何花?戴几朵?都有明文规定。不戴花,不敢出门,像没穿裤子。不戴花,不能进门,像是衣衫不整。

南宋人花团锦簇的生活我们难以想象。吴自牧记皇太后寿宴,一个宴会需喝九道御酒,每道御酒之间,要吃吃喝喝,要杂以歌、舞、乐、杂技、蹴球,仅乐器就有笙、箫、板、腰鼓、龙笛、琵琶、七宝筝等近十种,还要舞三台、踏歌。五盏酒后,要中场休息,要赐花:

“前筵毕,驾兴,少歇,宰臣以下退出殿门幕次伺候,须臾传旨追班,再坐后筵,赐宰臣百官及卫士殿侍伶人等花,各依品位簪花。上易黄袍小帽儿,驾出再坐,亦簪数朵小罗帛花帽上。”

皇帝沉迷于簪花、赐花。上有所好,下必甚焉。于是,花成为一个皇朝的主角,簪花、种花、卖花、赏花蔚然成风。与陆游同朝共事的诗人杨万里在《德寿宫庆寿口号十篇》中写:

“春色何须羯鼓催,君王元日领春回。牡丹芍药蔷薇朵,都向千官帽上开。”

素衣莫起风尘叹

春雨初霁,卖花声从巷口远远地传来。被叫醒耳朵的人们听到了一片祥和。一夜未眠的陆游,却不断地想起这片繁华背后落在胡尘中的泪滴。那一朵朵透明的泪花,南与北,隔一条江,一道岸,如同,隔开的两个平行的世界。一边杏花声声,一边胡尘泪尽。

开满鲜花的春天,飘满花香的临安,已忘却或假装忘却了那一份遥远的疼痛。但陆游醒着。一直醒着。他没法忘却。有些疼痛,需要用一生去疗伤。回望这一生,真正为国效力的热血沸腾的时光太过短暂。虽只短短八个月,但他回味了长长的一生,的确是太过短暂了啊!现在,他只能在卖花声里长长地惆怅,长长地无奈,拿出长长的宣纸,慢慢地写几行长长的草书。写下此刻的春雨声,卖花声,惆怅声。然后,烧水,碾茶,点茶,茶筅轻轻搅动,看白色的泡沫翻滚。人说无官一身轻。为什么无官了,心头还是沉甸甸的,如此沉重,又如此地放不下?

“素衣莫起风尘叹”,自己给自己分一杯茶,在白色的浮沫上,画一条曲线,如大宋的万里江山。在宣纸上画一条折线,亦如北方的大好河山。既然无法渡河,无法靠岸,只能于虚无中一求,于梦境中一见。

我暂居的十五家园,南宋,称“琼花园”,一个开满琼花的园子。边上的新华路,称“琼花街”,一条铺满琼花的大街。我沿着琼花街,往南,一百步,右转,经凤起路。凤起路当时是贡院路,通往礼部贡院。这条路陆游走过,杨万里走过,范成大也走过。不过,陆游是骑马而过,杨万里或许坐车,范成大或许坐轿。而我,只是慢慢地行走。我没有马,也没骑车,没坐公交没搭地铁。举着一伞春雨,我只想以这样一种缓慢的方式,靠近诗人陆游。

走六百步,到中山北路,左转,往南,就可见到孩儿巷。

中山路现在分三段,南路、中路、北路,连起来,都是中山路。当年,这条路中间铺石道,两边流水,设风雨廊道。中间石道有栅栏相隔,只皇帝可行走,老百姓走两边。每逢祭祖,一列长长的队伍自皇宫,经和宁门出,一路往北,行至现中山北路与凤起路交界处,在景灵宫举行仪式。中山南路现在已建成步行街,寻常百姓,都可以大步行走在御道上。

时间是一口深井,南宋,已被灰尘覆盖,埋入时间深处。若拿一把锄头,往下挖一尺,是清朝的邮路。往下二尺,是明朝的驿路。往下,是元朝的大街。再往下,是南宋的御街。目测,不足1米厚的尘埃,一层一层,覆盖了南宋。

历史的尘埃高高扬起,又轻轻落下。埋下南宋的尘埃,高不过三尺。陆游不再说话,但被他的马蹄声惊起又落下的尘埃会说话。拨开灰尘,时间一层一层,如此清晰且条理分明。

陆游听了一夜的那场春雨,和我伞上这场,是一样的。那一声卖花声,穿越八百年的时间和空间,仍如此清晰。可惜,我不戴花。我没有帽子,亦无簪子。

寸心至死如丹

人说,《临安春雨初霁》写于1186年(淳熙十三年)。那一年春天,朝廷起用陆游为严州知府。赴严州前,陆游到临安朝见孝宗皇帝,表达一下内心的感激。虽官阶进了一级,但事实上陆游的内心并不高兴。因为他的理想不是做一个官员,而是做一个战士。但孝宗和他说:“严陵,山水胜处,职事之暇,可以赋咏自适。”

严州是座古城,山水绝佳,孝宗认为知府这个活轻松得很,闲暇可以作作诗、写写词,好好发挥下陆游作为一个诗人的作用。孝宗刚登帝位时,也有过一时的冲动,一时的热血,希望一路向北。但毕竟,那只是一时的冲动。毕竟,那时年轻气盛。他知道陆游在想什么?但他不想了。现在,年过六十,他甚至连皇帝都不想做了,交给光宗。从暂居皇位,到暂居太上皇。反正,都只是暂居。做人,不过就是一场暂居。但陆游仍止不住地想:

“早岁那知世事艰,中原北望气如山,楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑,出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!”

虽只暂居,但“寸心至死如丹”。他不断地记起大散关的军旅生涯,不断地记起那条河,那个岸。对小楼这一夜春雨,他是不安的。他不想这么无聊地写字、点茶、听雨,他不想只是以一个诗人的身份,就这么在深巷的卖花声里沦陷、溺水。但没办法,人家只要你做个诗人,只要你“赋咏自适”。所以,你只能“空自许”。

历史,把一个战士逼成了一个诗人。暂居孩儿巷这个平和的小巷,不论是1189年或是1186年,都显得并不那么重要。重要的,是这个春夜下了一场嘀嘀嗒嗒的春雨,这场春雨淋湿了一个战士的心,在清晨深巷的卖花声里,他写下了《临安春雨初霁》。写下这首诗之后,他作为诗人的这个身份变得更加坚实。此后八百年,说起陆游的时候,人们说,这是一位诗人,顶多在前面加“爱国”两个字。陆游是爱国诗人,而不是一位战士,爱国的战士,“寸心至死如丹”的战士。

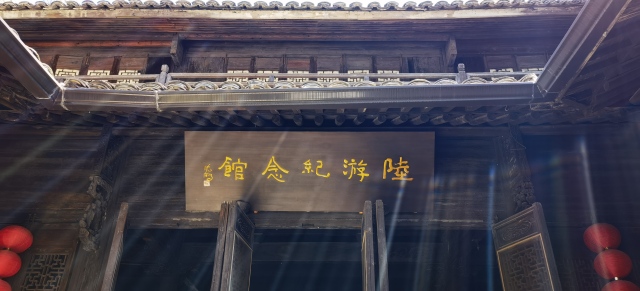

孩儿巷,连接着武林路与中山北路。南宋称“砖街巷”,后因巷中多做泥孩儿的艺人,更名“泥孩儿巷”。再后,简化为“孩儿巷”。孩儿巷98号,三开两进,双层回廊,这一幢旧式建筑,更像是陆游笔下的一首诗、一阕词。在陆游纪念馆,短短几步,几张图片,几行文字,陆游作为一个爱国诗人的飘飘荡荡的一生,就走完了。人这一辈子,好似漫长,走完了,回过头来,变成文字,也就几行。若我这辈子变成文字,肯定还要少得多。或许,并无一字可记。此世间,太多的人来了,就来了。走了,就走了。芸芸众生,没留下任何痕迹。但陆游,被时间记住。

“寸心至死如丹”,他这颗爱国的心,虽始终无法靠岸,终于也没看到靠岸,但疼痛的华夏终是复原了一个繁华的盛世,把他这短短的一生和长长的惆怅,都安放在了他暂居过的这个安静的小巷。