明朝灭亡根本原因是什么?其实,大国从来都只能从内部攻破,明朝覆灭的本土,就是士绅特权集团对华夏文明的背刺,彻头彻尾的背叛。 士绅集团,这个由科举制度所制造的知识精英阶层,不仅没有成为帝国支柱,反而演变成了史上最精妙的寄生系统,其运作模式堪称“合法化的抢劫艺术”。 然后就形成了最终导致灭亡的吸血循环:科举上岸→免税特权→兼并土地→自耕农破产→流民造反→剿匪加征三饷→自耕农继续破产→土地继续兼并→财政崩溃→军力崩溃→裁撤驿站→ 闯王下岗→进京赶考失败→满清入关。 这个死亡螺旋完美解释了为何在小冰河期天灾之下,明朝抗灾能力如此羸弱。当陕西饥民以观音土充饥时,南京复社公子哥斗蟋蟀的赌资便足以支付关宁铁骑军饷。这种撕裂正如孟子所言:“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。” 其实,如果仅仅只是经济掠夺,士绅集团还不足以背负“制度性叛国”骂名。其更深层罪恶在于对儒家道德体系的系统性异化,将孔孟之道变成为维护自身特权的工具,从根本上完成伦理背叛。 东林党人高喊“君子不言利”、“藏富于民”,本质却是朝廷不得染指他们的钱袋子。他们占据道德高地,掌控话语权,痛斥阉党腐败以标榜自身清白,却对钱谦益在秦淮河畔一掷千金、包养名妓的奢靡视而不见,双标至极。 这并非个别人的贪腐,而是整个集团心照不宣的“制度化抢劫”。在自身利益面前,他们的“仁义道德”轻如鸿毛;在欲望深渊面前,他们的“道德底线”碎如琉璃。 这个由皇权培育,用儒家忠君所武装起来的知识精英集团,最终却解构了忠诚本身。他们用两百年时间将“忠孝节义”从崇高的道德准则,转变为可交易的、待价而沽的商品,为最终变节埋下最深的伏笔。 1644年北京城破,崇祯自缢,次日便有236名官员在午门外,排队向李自成献《劝进表》。这惊人的投降速度,标注出了他们廉价的忠诚。当清军南下,需要付出民族气节与鲜血代价时,他们对中华文明的背刺更是到了令人发指的地步。 “扬州十日”前夜,东林党领袖钱谦益与阮大铖在南京桃叶渡包场听戏,秦淮河灯火通明。一边是即将降临的血海滔天,一边是醉生梦死的终极狂欢。当史可法在扬州浴血奋战时,常熟钱氏早已精心准备好《降清十策》…… 他们深谙忠义不能抵赋税的道理,所以他们以数百万百姓的鲜活生命和淋漓鲜血为筹码,换取满清“永不加赋”的承诺,以此保全自己的财富和特权,事实上康熙朝田赋比明末高出22%。 这不是简单的改朝换代,而是食利阶层踩着百姓尸骸,进行的一场毫无底线的资本重组和权力续约,简单到只需要换个皇帝,他们就可以继续当老爷。 大明的教训震古烁今:一个王朝最大的敌人,从来都不是边境烽烟,而是内部那个将国家公器私用,将道德伦理变为生意,最终在关键时刻拍卖祖国的利益集团。他们的脑满肠肥,是帝国棺椁中最刺眼的陪葬!

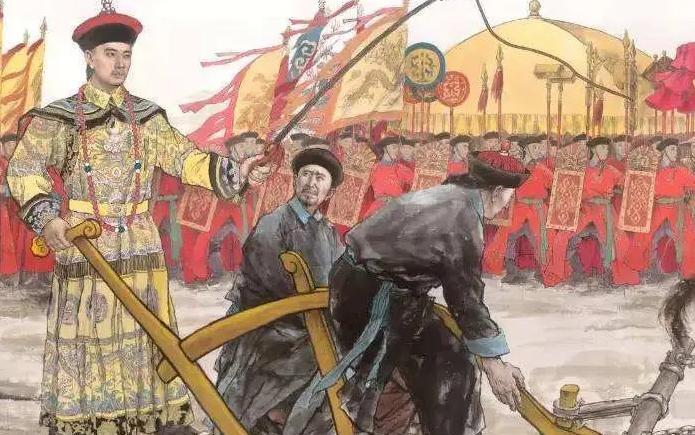

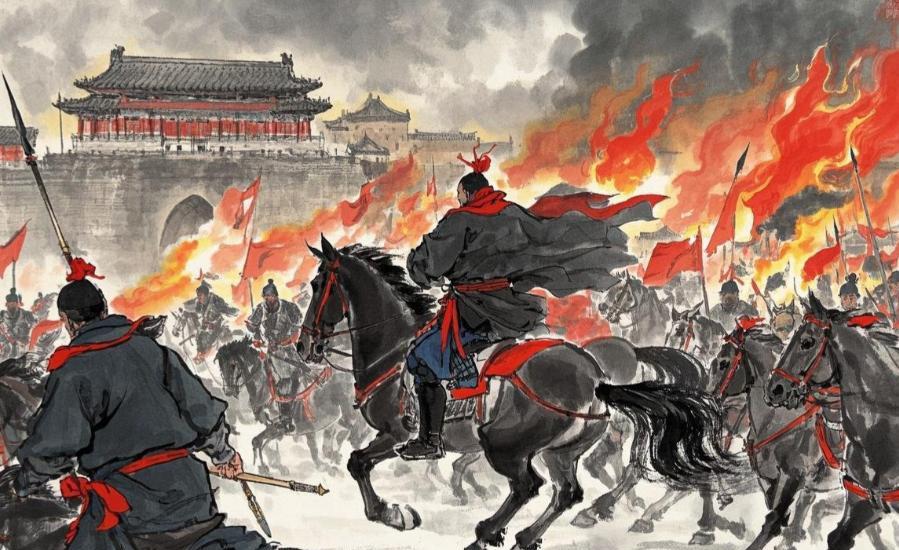

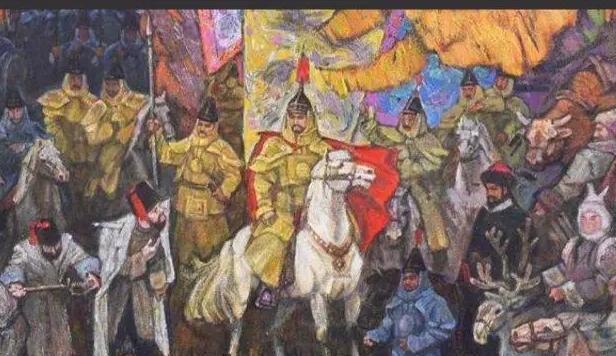

评论列表