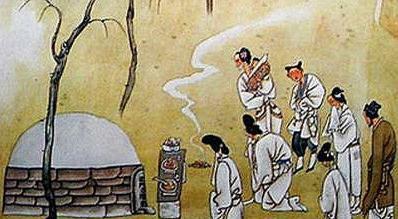

古代官员葬礼多讲究?不是谁都有资格火葬,大多百姓只能被迫将就 说起古代的丧葬礼仪,很多人可能会想到电视剧中那些繁复的场景:披麻戴孝的送葬队伍,精美的棺椁,华丽的陪葬品。 但你是否曾思考过,这些隆重的葬礼是否人人都能享有,古代的普通百姓与官员贵族,在生命的最后一程上,真的是同等对待的吗? 事实上古代中国的丧葬制度是一个极其复杂且严格等级化的体系,从葬式选择到墓地规格,从棺材材质到陪葬品数量,处处体现着社会现实。 先说商周时期,考古发现的商周墓葬中,王室贵族墓葬往往规模宏大,随葬青铜器、玉器数量惊人,而平民墓葬则简陋至极,有些甚至只是一个土坑,连棺木都没有。 这种鲜明对比,正是古代丧葬等级制度的真实写照。 到了春秋战国时期,儒家思想认为无论贵贱都应该重视丧葬礼仪,但现实中,能够按照《仪礼》《礼记》等典籍规定的完整礼仪办丧的,仍然只是少数特权阶层。 秦汉时期中央集权的加强,丧葬制度更加系统化,《汉书·礼仪志》详细规定了从天子到庶人的丧葬规格,包括墓穴大小、陪葬品数量等。 汉代皇帝陵墓动辄占地数平方公里,而普通官员的墓地也要根据品级严格限制面积。 那么为什么古人如此看重葬礼规格,一个重要原因是厚葬观念在中国传统文化中根深蒂固。 《礼记》中说:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”,意思是活着时用礼节侍奉,死后用礼节安葬和祭祀,厚葬被视为对逝者的尊重,也是家族显示社会地位的重要方式。 但这种厚葬观念在魏晋南北朝时期受到了挑战,后面佛教传入中国,火葬开始出现。 然而与现代人的普遍认知不同,古代的火葬并非人人可选的普通丧葬方式,而是带有强烈宗教色彩和身份标志的特殊葬法。 南北朝时期一些虔诚的佛教徒,特别是高僧大德,开始选择火葬,以表达对肉身无常的超脱。 《高僧传》中记载了不少高僧火化后收集舍利子的事例,但对于普通百姓和官员而言,土葬仍是主流,火葬甚至被视为不孝的表现。 隋唐时期,丧葬等级制度达到了一个新的高度,对各级官员的丧葬规格作了极其详细的规定,从停灵时间、棺材规格、墓葬大小,到送葬人数、祭品种类,无不体现身份差异。 唐代的一位五品官员,其墓地面积可达数亩,墓道两侧可以摆放石像生(石刻人物和动物像),而七品以下官员则不得使用石像生。 普通百姓的墓地更是寸土寸金,往往只能选择在偏远山区或贫瘠之地安葬先人。 这种差异不仅体现在空间上,也体现在时间上,唐代规定,皇帝死后要停灵七个月才能下葬,王公大臣停灵三个月,而普通百姓则往往是趁早下葬。 有的甚至做不到入殓这一基本程序,只能简单裹尸入土。 到了宋代就是中国古代丧葬文化的一个重要转折点,商品经济的发展和市民阶层崛起,丧葬活动逐渐从单纯的礼制约束中解放出来,开始呈现出更加多元化的特点。 宋朝官方对丧葬规格的控制相比唐代有所放松,这使得一些富裕的平民也能够举办较为体面的葬礼。 但这并不意味着丧葬平等的实现,恰恰相反,财富差距导致的丧葬不平等在某种程度上甚至超过了官位等级带来的差异。 宋代的一位进士出身的官员,即使官位不高,也能够拥有规模可观的墓葬和精美的随葬品。 考古发现的宋代官员墓中,常见精美的瓷器、铜镜和书画作品,而同时期的普通百姓墓葬,多数只有几件粗陋的陶器,有些甚至连完整的棺木都负担不起。 值得注意的是,宋代火葬开始在民间普及,但这并非出于宗教信仰或个人选择,而是由于土地资源紧张和经济压力所迫。 北宋都城开封附近的平民,因为墓地价格昂贵,不得不选择火葬,然后将骨灰装入小型瓮中埋葬,这种做法被称为瓮棺葬。 而对于官员和士大夫阶层,他们仍然坚持传统的土葬方式,并将其视为维护儒家礼制的重要表现。 宋代理学大师朱熹则是强调即使家境贫寒,也应尽可能按照礼制安葬先人,这种观念深刻影响了后世的丧葬文化。 而到了清代的丧葬制度更是将等级观念推向极致,皇帝陵寝周围方圆百里内不得有民居,王公大臣的墓地也要根据品级严格划定范围。 乾隆年间,一位一品大员的葬礼,参与送葬的队伍可达上千人,沿途设置多处祭奠点,葬礼持续数日,而同时期的普通百姓,往往只能简单地抬棺入土,整个过程可能不超过半天。 清代的火葬政策也极具特色,满族统治者出于自身文化传统,对火葬持排斥态度。 康熙年间曾下令禁止汉族官员和士大夫火葬,认为这违背了儒家身体发肤,受之父母,不敢毁伤的孝道观念。 但对于底层百姓,特别是城市贫民,由于经济原因不得不选择火葬时,官方则采取了默许的态度。 这种矛盾的政策导致了一个有趣的现象:在清代火葬反而成为了最高层和最底层的共同选择,而中间的官员和士绅阶层则坚持传统土葬,形成了一种两头火葬,中间土葬的特殊格局。 回顾中国古代丧葬文化的演变,我们可以看到,丧葬制度实际上是社会等级制度在死亡领域的延伸,那么对此大家怎么看呢?