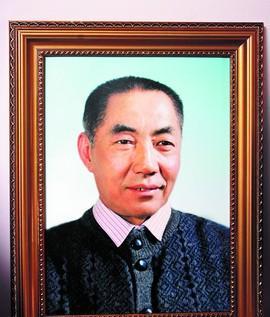

杨扬在《痴迷与失误》一文中犀利批评,称《金光大道》在艺术表现上毫无建树,书中概念化描写、假大空和佯装的幸福感,都是特有的产物,构成了该书所谓的 “精粹” 部分,他认为这部作品与其说是展现合作化运动中农民的正确与伟大,不如说是为历史唱赞歌 。 从多加赞誉到无情批判,专家对于《金光大道》的态度,为何反差那么大?贴合时代主流叙事 《金光大道》创作于20世纪70年代,彼时中国社会正处于社会主义建设探索阶段,集体主义、社会主义道路成为时代主调。作品聚焦农村农业合作化运动,以冀东芳草地村为蓝本,塑造了高大泉等积极投身集体化、带领农民走社会主义道路的正面形象 。在当时的社会氛围下,这种对集体化道路的歌颂,契合主流意识形态需求。 它不仅为广大农民描绘了一幅充满希望的未来图景,也为社会主义建设提供了文学层面的精神鼓舞。例如,书中高大泉带领村民克服重重困难,成立互助组、合作社,发展集体经济,这种情节呼应了当时国家大力推进农业集体化、实现社会主义改造的战略目标,被视为对时代精神的生动诠释,故而赢得众多专家和读者的认可与赞扬。 从文学创作角度看,《金光大道》在结构布局上展现出宏大架构 。与同时期同类小说相比,如《铁木前传》和《创业史》未最终完成,《三里湾》和《山乡巨变》结尾仓促,《艳阳天》叙述线索繁杂,而《金光大道》以党内斗争为关键节点,串联起一系列相互关联的事件,情节围绕芳草地农业合作化进程逐步推进,200万字分4部285章,整体结构严谨,各部分既独立又统一 。这种精心构建的结构,彰显出作者扎实的创作功力,在一定程度上代表了当时长篇小说在结构创作上的高度,这也是其早期获得赞誉的重要文学因素。 随着“运动”结束,社会进入全面反思阶段,文学评价标准也发生深刻变革。在新的时代语境下,过去服务于特定政治宣传的文学作品,开始接受更为多元、理性的审视 。 《金光大道》由于创作于“十年”时期,不可避免地带有那个时代的局限性。它对农村阶级斗争的描写存在一定程度的夸大与模式化,将复杂的农村社会矛盾简单归结为“两条路线”斗争,如高大泉与张金发等反面人物之间的冲突,被过度政治化解读,缺乏对人性、社会关系更深入、真实的刻画 。这种简单化、片面化的叙事方式,在强调思想解放、追求文学真实性与批判性的新时期,显得格格不入,成为被批判的焦点。 从文学观念演变角度而言,新时期以来,西方现代文学思潮涌入中国,文学创作与批评更加注重个体体验、人性深度挖掘以及对社会现实的多维度反思 。《金光大道》中那种集体主义至上、人物形象“高大全”的创作模式,与新的文学审美趋势相悖。专家们开始强调文学应回归人性、回归生活本身,而非充当简单的政治传声筒。 例如,在新的文学批评视野下,高大泉这一形象被视为缺乏真实人性的“神化”产物,他的完美无瑕、全知全能特征,脱离了现实生活中农民的真实状态,难以引发读者内心深处的情感共鸣 。相比之下,那些关注个体命运、展现人性复杂的作品,如《平凡的世界》,更能满足新时期读者对文学的期待,这也使得《金光大道》在文学价值评判上逐渐失势。 再者,社会发展带来农村现实的巨大变化。家庭联产承包责任制的推行,让农村经济模式从集体化走向个体经营为主,这一现实变革使得《金光大道》所描绘的集体化道路模式与当下农村发展实际产生偏差 。曾经被视为“金光大道”的集体化路径,在新的农村发展实践面前,被重新审视与反思。专家们从社会发展的角度出发,认为《金光大道》未能准确预见农村发展的多元性与复杂性,其对农村未来走向的单一设想,在新的历史时期显得过于理想化、简单化,这进一步削弱了作品的现实意义与文学价值 。 1994 年,对于浩然研究而言是意义非凡的一年。这一年,京华出版社出版了完整的四部《金光大道》,这部作品在特殊历史时期创作,承载着那个时代的印记,一经出版便如巨石投入文学的湖面,激起千层浪 。浩然随后在《文艺报》上发表的言论,更是为这场讨论添了一把火,将大众对他及作品的关注推向了高潮。 艾青率先发声,指出《金光大道》虽未直接展现时代现实,却用那个时期的思想表现 50 年代 “路线斗争”,这一观点如同一把手术刀,精准剖析出作品与特定时代思想的内在关联 。杨扬也在《痴迷与失误》一文中犀利批评,称《金光大道》在艺术表现上毫无建树,书中概念化描写、假大空和佯装的幸福感,都是特有的产物,构成了该书所谓的 “精粹” 部分,他认为这部作品与其说是展现合作化运动中农民的正确与伟大,不如说是为历史唱赞歌 。