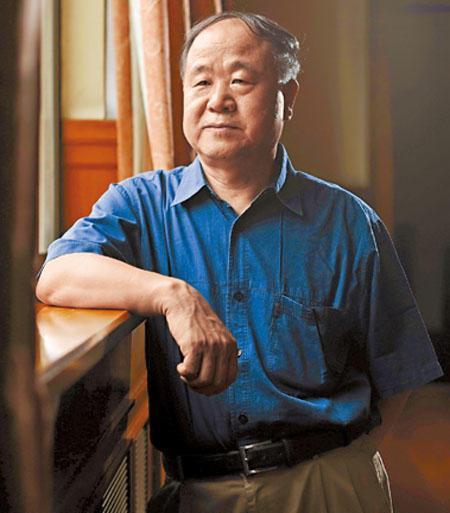

余华曾称赞道:“浅薄的读者,不能理解莫言的伟大,那种深藏于宿命论的抗争精神!”莫言作品中的 “宿命感” 从不等于消极认命,而是将人物置于时代困局、生存绝境等 “牢笼” 中,让抗争更具撕裂般的力量 —— 这份精神深度,恰是浅薄阅读易忽略的核心。《红高粱家族》中,高密东北乡的人似乎逃不开战火与苦难,余占鳌的祖辈在这片土地上流血,他自己也注定卷入抗日的洪流;《丰乳肥臀》里,上官鲁氏生养的女儿们,或死于饥荒,或沦为时代的牺牲品,仿佛被无形的命运之手操控。但莫言从不在宿命前止步:余占鳌明知抗争可能徒劳,仍带着乡亲们在高粱地里与日军死拼,用原始的血性对抗战争的残酷;上官鲁氏在接连失去亲人的绝境中,仍以母亲的坚韧撑起家庭,用微弱的力量抵御时代的碾压 —— 这种 “明知不可为而为之” 的挣扎,正是抗争精神的精髓。 更深刻的是,莫言的抗争从不局限于 “反抗外部困境”,更指向 “与宿命化的人性对抗”。《檀香刑》中,孙丙本可在酷刑面前屈服,却选择用京剧唱腔直面死亡,以尊严打破 “囚徒必惧死” 的宿命;《蛙》里,陈眉明知代孕违背伦理,却在生存压力下走上这条路,最终又以自我觉醒打破 “底层只能被动承受” 的枷锁。这些人物的抗争或许不完美,但正是这种 “不彻底的反抗”,才更贴近真实的人性 —— 在宿命的阴影下,人性的光辉从不是 “战胜命运”,而是 “即便被命运碾压,仍要保留一丝自我”。 浅薄的读者易将 “宿命论” 误读为 “消极”,却看不到莫言藏在文字背后的慈悲:他写宿命,是为了凸显抗争的珍贵;他写苦难,是为了让人性的微光更耀眼。当我们读懂余占鳌在高粱地里的怒吼、上官鲁氏在饥荒中的坚守,才能真正理解 —— 莫言的伟大,在于他让我们看见:即便生而注定困于牢笼,人性中那股 “不想认命” 的冲动,本身就是最动人的精神力量。 莫言,这位出生于山东高密的中国当代文学巨匠,以其独特的叙事风格和对社会现实的深刻洞察,在国内外文坛上留下了浓墨重彩的一笔。从早年的《透明的红萝卜》到后来的《红高粱家族》,再到获得诺贝尔文学奖的《蛙》,莫言的作品始终充满着浓郁的乡土气息和对人性的深入挖掘,他将魔幻现实主义与中国民间故事、历史与当代社会融合在一起,创造出了一个又一个令人惊叹的文学世界。 而《酒国》,无疑是莫言作品中极具争议与深度的一部。这部创作于上世纪 90 年代的长篇小说,以独特的叙事结构和荒诞离奇的情节,展现了一个充满欲望的世界。表面上看,《酒国》讲述的是丁钩儿前往酒国市调查吃婴儿案件的故事,但实际上,小说所揭示的远不止这一耸人听闻的案件本身,而是通过这个故事,对社会的腐败、人性的堕落以及文化的扭曲进行了深刻的批判。 在《酒国》中,“吃” 是阶层差异的鲜明写照。特权阶层对珍稀食材的追逐,彰显着他们的地位与财富,也揭示了社会资源分配的极度不均。他们在奢华的宴席上,享用着熊掌、血燕等难得一见的美味,这些食材不仅价格昂贵,获取过程也往往伴随着对自然的掠夺和对普通民众权益的忽视。与之形成强烈反差的是,普通百姓只能在温饱线上挣扎,为了基本的生存需求而奔波。这种吃的等级性,如同一条鸿沟,横亘在不同阶层之间,将社会的不平等暴露无遗。 小说中,吃的离奇性令人咋舌。李一斗岳母迷信血燕,坚信其具有延年益寿、养颜美容的功效,哪怕亲人为了采燕而付出生命的代价,她的执念也丝毫未减。这种行为背后,是愚昧无知在作祟,也是对所谓 “养生”“滋补” 的盲目迷信。人们不再满足于正常的饮食需求,而是追求新奇、刺激的味觉体验,甚至不惜违背常理和道德。莫言通过这些描写,对这种愚昧与猎奇交织的现象进行了辛辣的批判,让我们看到人性中那些被欲望蒙蔽的阴暗角落。 酒与食在《酒国》中,不仅仅是物质层面的享受,更象征着精神的萎靡与性格中的弱点。与《红高粱》中充满阳刚之气和民族血性的高粱酒不同,《酒国》里的酒是腐蚀和吞噬意志的毒药。在《红高粱》中,高粱酒是先辈们刚烈与血性的象征,它激发着人们的斗志,让人们在面对外敌入侵时,能够勇敢地抗争,展现出顽强的生命力和不屈的精神。而在《酒国》中,人们对酒精和美食的过度追求,导致精神上的萎靡怠惰、柔弱卑劣。他们沉迷于感官的享乐,失去了对理想和信念的追求,变得自私、贪婪、懦弱。这种精神上的退化,不仅仅是个人的问题,更是整个民族的悲哀。

评论列表