当一位歌手站在舞台上却无需开口,当观众花钱买票只为替偶像唱歌——伍佰演唱会正在颠覆传统演唱会的定义。8月北京华熙LIVE的演出现场,万名观众齐声合唱《突然的自我》的视频刷屏网络,网友调侃"1500元的票伍佰只值500",这场"复制粘贴式"的集体狂欢,究竟藏着怎样的时代情绪密码?

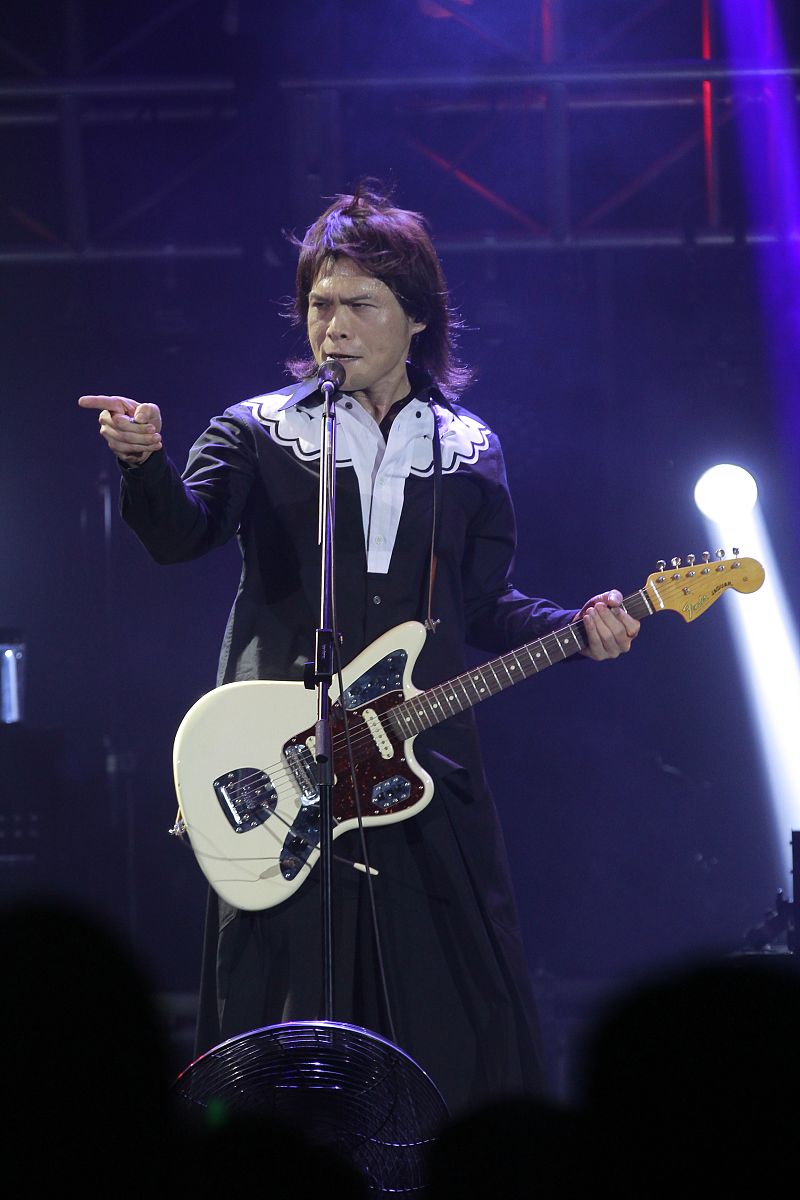

现象观察:当歌手沦为"人肉提词器"北京五棵松的夜晚,伍佰刚举起话筒,前奏旋律就被淹没在声浪中。从《挪威的森林》到《Last Dance》,每首歌都变成万人KTV现场,安可环节的"加班"呐喊更成为标志性仪式。与传统演唱会"台上表演-台下观赏"的模式不同,这里实现了罕见的角色倒置:歌手成了指挥,观众成为主演。

这种颠覆性互动催生出大量网络梗图:"伍佰哑两年都没人发现""百年之后照片放台上照样开演唱会"。当年轻观众笑称"肌肉拉伤比伍佰更严重"时,暴露的不仅是娱乐消费方式的转变,更折射出代际文化认同的新形态。

心理解码:为什么我们抢着替伍佰唱歌?社会认同理论可以解释这种集体行为。在碎片化的数字时代,演唱会成为年轻人建立归属感的"安全屋"。当《世界第一等》的旋律响起,素不相识的陌生人瞬间结成情感同盟,这种即时性的群体认同恰好弥补了原子化社会的情感缺失。

伍佰作品的跨时代性构成独特优势。横跨90-00年代的金曲,让25岁观众通过父母辈的唱片重构集体记忆。音乐心理学中的"耳虫效应"在此显效——口语化歌词搭配洗脑旋律,《浪人情歌》等作品形成天然的听觉条件反射,使合唱行为近乎本能。

文化透视:从亚文化到主流狂欢对比同期歌手数据会发现,伍佰演唱会的"全员参与度"具有不可复制性。周杰伦演唱会出现的是跟唱片段,五月天现场更多是跟跳互动,而伍佰场域里持续的全场声浪,已形成独特的文化仪式。

"加班"喊话具有双重隐喻:表面是演出行业的互动传统,深层是年轻人对职场文化的戏谑解构。当观众通过集体声量暂时夺回生活主导权,这种"反客为主"的观演关系,已演变为具有代际标识的新型亚文化符号。

行业启示:演唱会的未来是"共创体验"?伍佰现象预示演出市场的范式转移。传统单向度表演模式正在式微,沉浸式互动体验成为新刚需。从音乐节到Livehouse,"观众主导型"演出正在重塑产业逻辑——艺术家角色从表演者转向情绪引导者,舞台边界被彻底打破。

这种变革具有商业前瞻性。据现场观众反馈,参与感能显著提升票务复购率。当演出变为情感共创过程,其价值不再局限于视听享受,更升维为群体疗愈的社会化场景。预测未来三年,互动型演出将占据现场娱乐30%以上的市场份额。

结语:在合唱中找回失控的人生当数万人齐声唱响"听见你说朝阳起又落",完成的不仅是对经典的致敬,更是对个体孤独感的集体抵抗。伍佰演唱会意外成为当代青年的精神减压阀,正如现场观众所言:"不是伍佰需要舞台,是我们需要伍佰。"在这个人人自危的时代,或许唯有在震耳欲聋的合唱中,我们才能短暂找回对生活的掌控感。