公元744年,86岁的贺知章辞官回乡。置身于故乡熟悉而又陌生的环境之中,诗人百感交集,写下了著名的《回乡偶书二首》。其一:少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。其二:离别家乡岁月多,近来人事半消磨。唯有门前镜湖水,春风不改旧时波。贺知章笔下的乡音,就是夹裹着乡愁的方言。它是地方文化的特有因子。某种程度上,折射出一个地方的人文与历史。

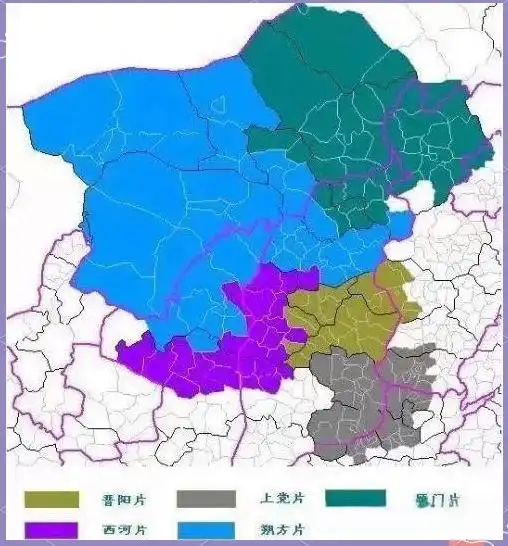

晋北,泛指山西北部,恒山南北、桑干河与滹沱河两河流域,其范围大致相当于今天的大同、朔州、忻州三市。从语片划分看,南部忻州市所辖的原平、定襄、五台、岢岚、神池、五寨、宁武、代县、繁畤、河曲、保德、偏关等市县和朔州市的朔城区、平鲁区、应县以及大同市的灵丘县、浑源县属于晋语五台片。北部大同市所辖的平城区、云冈区、云州区、新荣区、阳高县、天镇县、左云县以及朔州市的右玉县、山阴县、怀仁市则属于晋语大包片。

古汉语的“活化石”

“晋语”的形成,应该与西周初期晋国的分封以及战国时期赵国的扩张有着密切的关系。如果将现代汉语八大方言区中的晋语分布区域图和战国后期赵国的疆域图放在一起,便会吃惊地发现,二者存在着非常明显的重叠关系。从地理环境上考察,晋北地区山川相间,交通阻隔,环境相对封闭。体现在方言上,就是大量地保留了汉语的古音。

从韵母上考察,热、铁、贴、帖、可、磕、客、渴、瞌、搁、各、格、隔、葛、阁、革、鸽、胳这些现代汉语主韵为“e”的汉字,晋北方言里大都为入声“a”韵。以怀仁话为例,“热”,读作“ra?”;“铁”,读作“tia?”;“客”,读作“ka?”。语言学家郑张尚芳认为,今天普通话里的“e”韵,在六朝、唐、宋时期,是读作“a”韵的。如此,方言中这些入声“a”韵,保留的是南北朝、唐宋时期的发音。同时,语言学家王力先生认为,今天普通话里的“o”、“u”等韵,在上古(秦汉以前)时期为“a”韵。这在晋北方言中亦有体现:国、掴、郭、帼,普通话读“guo”,方言读入声“gua?”;扩、阔、括,普通话读“kuo”,方言读入声“kua?”;作、昨,普通话读“zuo”,方言读入声“zua?”;伯、博、拨、剥、勃、钵,普通话读“bo”,方言读入声“ba?”;抹、末、摸、莫、沫、寞,普通话读“mo”,方言读入声“ma?”。

从声母上考察,晋北方言对古音的保留大致体现在如下几个方面。

其一,部分轻唇音读作重唇音。关于上古唇音声母的探索,明末清初以来的学者对此多所涉及。清人钱大昕在其《十驾斋养新录》中作了总结性的论证说:“凡轻唇之音,古读皆为重唇”。也就是说上古没有“非[pf]”、“敷[pf‘]”、“奉[v]”、“微[w]”一组轻唇音声母,它们是南北朝以后从上古重唇音“帮[b]”、“滂[p]”、“并”、“明[m]”中分化出来的。这一提法,不仅为学界普遍认同,而且在方言里也有体现。如怀仁话里有个“巴”字,字面解释非常困难。如“巴结”,其本字是“附”。“依附、附着”的意思。而“附”字的上古音,正是“ba”。再如“逢”字,普通话读“féng”,怀仁话读作“péng”音。现在这个字改写为“碰”,但“碰”是一个相当迟的后起字,本字是“逢”。怀仁话里有“马蔑”一词。意思是“捏造事实,损害别人声誉。”其中的“马”音,实际是“诬蔑”之“诬”上古音“ma”的保留。晋北一带将猪腰部的油脂称作“板油”。“板油”之“板”,保留了“肪”字的上古读音。古今辞书对“肪”字的释义均为:“厚的脂膏,特指动物腰部肥厚的油脂。”方言中保留重唇古读,最典型的例证就是原平县板寺村,为晋末陉北五县南迁后繁峙县的故址。据《崞县志》称:“故治在县南五十里之繁峙村。板寺即繁峙之讹”。实际上。乡民口中的“板寺”,就是对唐代“繁畤”读音的保留。后世不知音韵之变,以今音证唐韵,反说其讹。

其二,部分舌尖后音读为舌头音。古无舌上音,也是清人钱大昕在其《十驾斋养新录》中提出的。钱氏在《舌音类隔之说不可信》中说:“古无舌头、舌上之分,知彻澄三母以今音读之,与照穿床无别也;求之古音,则与端透定无异。”是说上古没有舌上音“知、彻、澄”,它们是从古舌头音“端、透、定”三母中分化出来的。今天普通话里的“zh、ch、sh”就是在中古“舌上音”的基础上演变而来的。也就是说,现在普通话里的声母“zh、ch、sh”,在上古时期(秦汉)是不存在的,其对应的声部是“d/t”。这在晋北方言里也有相当的体现。大同一带将愚笨、没头脑的人称作“铜锤”。“铜锤”一语,实际是“蠢侪”的古方言记音。怀仁人托人办事,总要问上一句“顶不顶?”。这里的“顶”,实际是“成”字的上古读音。《说文解字》:“(成),就也。从戊丁声”。“顶不顶”的意思就是问对方“成不成”。旧时候,农村人熬小米稀饭,不舍得放米,熬出的稀粥水多米少,人们将其称作“瞪眼米汤”。对于“瞪眼”的解释,有说“人能数得清米,米也能数得清人,似乎喝粥的人与粥里的米在互相瞪视,故有此称谓。”——颇为形象。实际上,“瞪眼”,是“澄莹”之古读。“澄”,今读“cheng”,古读“deng”。“澄莹”现代汉语释义为“清澈透明”。还有旧时晋北人招待女婿的“跌鸡蛋”,即水煮荷包蛋。其中的“跌”,乃是“煮”字的上古读音。在《上古音系》中,“煮”音“dia?”,方言里将“煮”字的上古音保留在“荷包蛋”的做法里,与一般的“煮鸡蛋”(将鸡蛋整放水中煮熟)形成了很好的区分。再比如,晋北方言将“抽空儿”说成“叼空儿”,就是保留了“抽”字的古方言音“djau”。旧时妇女纺线时所用的“纺锤”,大同、朔州一带民间称之为“八吊”。“八”音保留的是“纺”字的古方言音(鼻音失却)。而“吊”,就是“锤”字上古音“dol”音的孑遗。

其三,部分尖音和团音仍保留着合流前的读音。在汉语语音演变过程中,“尖团合流”比较迟,1932年《国音常用字汇》才正式砍掉了尖音,推行尖团合流。之所以这样做的原因,是尖音舌面化是满族人学汉语时出现的语病,因为满族人发汉语的“zi、ci、si”和“gi、ki、hi”时困难,只好把音位移动,变成舌面音(团音)“j、q、x”。 由于当时满人是统治阶级,他们不标准的“尖团合流”逐渐在社会流行。现在看来,尖音虽然在边远地区得以保留,但由于本来的“原字”发音改变了,后来的人们就以另一个发音相同或相近的字来代替。如“仡佬”为“角落”之古音。“圪嘟”为“拳头”之古音。陷,方言读“han”音;匣,方言存古音“he”,今用“盒盒”取代。怀仁人买东西不是一蹴而就,往往是“行达行达”再买。“行(hang)达”一词,方言中的意思是“观察和估量”,其原词是“相度”。为宋代公文用语,意为“考虑、分析,观察估量”。如:范仲淹《耀州谢上表》:“臣相度事机,诚合如此。”《三国演义》第四九回:“孔明辞别出帐,与鲁肃上马,来南屏山相度地势。”颜之推在《颜氏家训》中说:“北方山川深厚,其音沉浊而鈋钝,得其质直,其词多古语。”而朔州一带问人“哪去了”往往说成“纳个勒”。据北大《汉语方音字汇》,现代汉语的“去”字,长沙、福州都念“客”。南方很多地方的方言都念“k”声母,一般都是去声,唯有山西是入声。王力先生的《同源字典》“去”,拟音“khia”,上古属于溪母鱼韵。用汉语拼音似乎是“kia”音,晋北方言将其入声化,遂读若“纳个勒”。晋北一带民间管萱花叫“黄花”。“黄花”之“黄”,实为“萱”字古音。并不是因为萱花色黄而称其为“黄花”。关于这一点,可从以“宣”为声旁的“喧”“揎”等字的方言读音看出端倪来。“喧”,喧闹也。“喧喧”,谓“扰攘纷杂”,方言曰“hanghang”。如“街上的人hanghang的”。“揎”,推也,攘也。方言亦读作“hang”。如“揎了一把”,亦说“hang了一把”。实际上是中古音“hwan”在方言里介音丢失而鼻音后化的结果。

其四,上古多音节汉字读音的大量留存。一字一音,是汉字读音从古至今逐渐演化的结果。至少在上古时期,汉语是存在双音节汉字的。根据笔者的研究,现在部分方言区(如晋语、闽南语)里的“入声字”,在上古以前(商周时期),其读音均为双音节(多音节)。在汉字单音节化的进程中,这些汉字的读音,先是第二个音节的元音弱化并逐渐消失,形成上古“入声字”,并保留在部分方言区。其后,韵尾辅音也逐渐消失,并演进为后世的官话读音。但在方言里,这些汉字的上古读音一直存在着,成为方言里所谓的“俗词”。如“隙”,古音“khrag”,大同、朔州一带方言叫“黑喇(儿)”;“君”,古音“glun”,方言变读为“各人”;“衾”,古音“khruum”,大同一带称“盖物”;“邀”,古读““glew”,怀仁等部分市县说“搁露”。“结”,《说文解字》:“缔也”。本义为“用绳、线等绾成的疙瘩”。引申为“植物生长果实”“坚硬,牢固”“被联结的状态”“圆形凸起物”等。郑张尚芳的《上古音系》拟构为“kiit”,晋北方言里称其为“疙瘩”。“抹”,古文作“瀎”。《说文解字》:“拭灭貌,一曰涂也”。段注:“拭灭者,拂拭灭去其痕也”。《扬子·方言》:“净巾谓之瀎布。”“抹”之上古读音,王力、李方桂拟构为“mat”,郑张尚芳拟构为“maad”。怀仁话里的“抹哒”可能是其原始读音“mata”(国际音标“t”对音汉语拼音“d”声母)。“覾”,《正字通》:“察视也。通作審。”意为“仔细地看”。“審”(审),上古读“siem”(王力拟构)。怀仁话里有“撒摸”一词,可能就是“审”字的原始读音。“画”,上古读音“gwre:g”。“g”转为“h”,“re”转为“la”,就是怀仁话里“瞎忽拉”的“忽拉”。刮,上古读“kro:d”,对应怀仁话里的“骨喇”。“眺”,上古读“lhews”(郑张尚芳《上古音系》)。《说文解字》“目不正也”。段注:释诂、说文皆云覜,视也。小徐注引射雉赋:“目不歩體”。徐爰曰。視瞻不正,常警惕也。此“眺”字本义。怀仁话里的“老撒”可能来源于“眺”之原始读音“lhawsa”。“寻”,《说文解字》:“绎理也”。《增韵》求也。又度名。后引申为“搜求,寻找”之义。“寻”字上古读音,王力拟构“ziuem”,李方桂拟构“hrjem”,郑张尚芳拟构“hljum”。怀仁话里有 “踅么”一词,实为“寻”字上古读音。“抚”,本义“抚摩”。上古读“mhal”(郑张尚芳《上古音系》)。怀仁话“抹捞”一词,可能就是“抚”字的原始读音“mhalo”。此外,晋北方言里众多的“分音词”,诸如“黑朗”(巷)、“圪揽”(杆)、“屈略”(圈)、“突栾”(团)、“不喇”(拨)、“不拦”(绊)等等,都是这些汉字上古读音的遗存。

“风搅雪”背后的历史渊源

人发怒时“怒目圆睁”,晋北方言描述为“睁起牛犊眼”。一说“牛犊眼”,人们自然会想到小牛的眼睛。实际上,“牛犊眼”是一个蒙汉合璧词汇。其组词原理是用蒙语的“nud”(汉语音译“牛都”,意为“眼睛”)加上汉语的“眼”,意思还是“眼睛”。“睁起牛犊眼”就是“睁起眼睛”的意思。特指人们发怒时的表情。像这种汉语中夹杂蒙语词汇的语言现象,民间称之为“风搅雪”。其背后所揭示的,正是这一地区曾经的人文历史路径。

晋北地区,尤其是大同和朔州(历史上曾合称“雁北”),地缘上为蒙古高原的自然延伸部分,其境内的白登、采凉诸山,为阴山组成部分,洪涛山为阴山重要支脉。历史上,丁零、楼烦、月氏、匈奴、鲜卑、契丹、女真、蒙古……大部分历史时段,这里曾是游牧民族的家园。体现在语言上,就是诸如“毛”(蒙语“不好、坏”)、“辉腾二胡”(蒙语“冷”)、“圪斯圪然”(蒙语“慢腾腾”)、“纳瑟”(蒙语“垃圾”)、“圪闹”(满语“垃圾”)、“没骨喇撒”(蒙语“寂寞、无聊”)、“失喇胡亥”(蒙语“土”+“猪”)、“雾哩嘛登”(蒙语“不清楚、不明白”)等大量的蒙语(包括上古时期的狄语)词汇直接渗入到汉语方言中。不仅如此,现今晋北一带的地名里,仍然保留着许多北族印记。

春秋时期,许多具有戎狄特征的中原部落逐个向北迁徙,晋北为娄烦和丁零的主要迁居地。尽管这些部落后来或融为匈奴一部分,或因汉化而消失,但他们曾经的家园——地名却顽强地延续至今。如“繁畤”,即“蒲戎循山祭天之所”。“娄烦”,即“娄部族与蒲戎之融合体”。左云古称“白羊地”,“白羊”为阿尔泰语系中“bayan”(富裕)记音,“白羊地”就是“白羊部族的驻牧地”。朔州市有“梵王寺”,“梵王”即“蒲戎之王”(“梵”上古亦读“phan”),也就是“bar人(以虎为图腾的部落)首领”。“梵王寺”就是“蒲戎首领居地”。大同有“白登山”,“白登”在阿尔泰语系中,为“鹌鹑”之义。洪涛山古称“武周塞”,“武周”即“兀者”。阳高,古称“高柳”,即“喀喇木伦”,阿尔泰语系中“黑水河”之义。这些地名的存在,表明春秋以前的上古时期,晋北地区是北狄部族重要的活动区域。

到了南北朝时期,内徙晋北的鲜卑建立了北魏王朝,并在近一个世纪里,一直以平城(大同)为都城。鲜卑是一个汉化很深的民族,其本身没有文字,语言以汉字标记。如“桑干河”之“桑干”,就是拓跋旧部“索干”之记音。“索干”在满语中为“白色”之义。应县有“白塘”,“白塘”即“白狼”音转。其名与“白狼堆(现黄花梁一部分)”一样,都是以鲜卑纥奚部帅叱奴根(“叱奴”,阿尔泰语系中“狼”的意思)所命名。怀仁县有“全福寨”村,旧称“拳伏寨”,“拳伏”实际是鲜卑乞伏部“乞伏”之另写。

安史之乱后,大唐影响力逐渐下降,晋北一带先后为“吐谷浑”和“沙陀”所控制。其地名也反映出当时的族群情况。如“浑源”“浑河”(苍头河与桑干河支流之浑河先后都被称“浑河”)之“浑”,即阿尔泰语系中的“khun”(“人”、“部族”之义),亦即“吐谷浑”之“浑”。“浑源”即“浑河之源”。“茹越口”之“茹越”,即“处月”(沙陀旧部)。

宋元明清,晋北地区蒙汉杂居。反映在地名上,或为纯蒙语,或“蒙语+汉语”。如右玉县之苍头河,又称“兔毛河”,“兔毛”即“头曼”“土默特”另读,古匈奴语中“万”“万户”之义。朔州市有黄河支流“树退水”,“树退”为蒙语记音,译为汉语就是“倒流河”。朔城区有村名“毛道”,即蒙语“mood”(树、树木)记音,汉语为“有树林的地方”。位于怀仁、应县、山阴交界处的黄花梁,古代有“黄华”“黄瓜堆”之称,元代称“黄花岭”。该地名实际是蒙语“黄克勒·花”(盆地中的冈梁)简读。至于不同时期的“华”与“瓜”之别,为蒙语方言区“g”与“h”互转所致。再如朔州市村名“上面高”“下面高”“上面”“下面”分指汉语之北和南,“高”则为蒙语“皋勒”(河流)之简读。“上面高”即“河流的北部”,“下面高”即“河流的南部”。怀仁县和山阴县都有村名“河头”,“河”即桑干河,“头”为蒙语“tohoi”(肘部,弯道)记音,有时也译为“套”,如“河套”,即“河流转弯的地方”。“海子”之名最早产生于唐朝。金元时期,北方游牧民族逐草而行、傍水而居,视水源为生命,也就有了把湖泊称为“海”的语言习惯。怀仁有“海北头”“上海子”“下海子”,都是那个时期留下的地名。