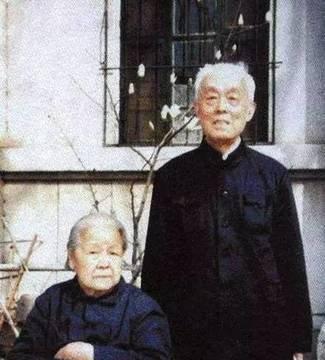

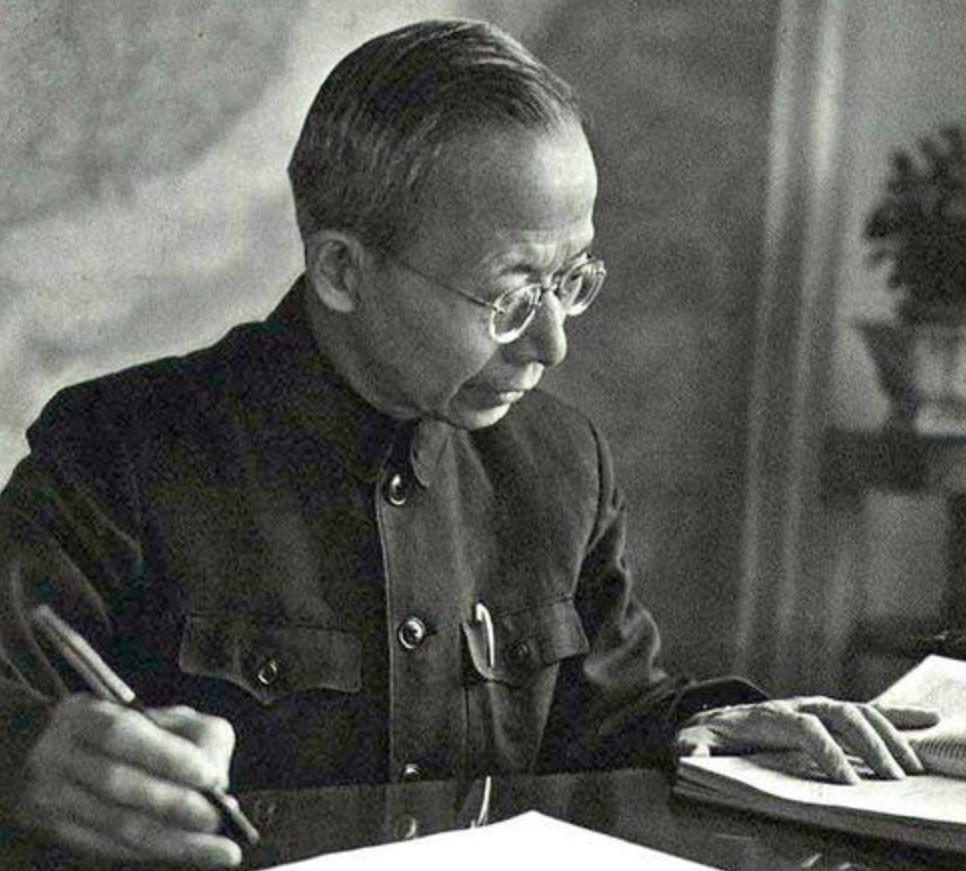

泪目!“北大终身教授”季羡林曾说:如果还有来世,我情愿不读书,不留学,不当教授。就待在母亲身旁娶个媳妇,生些孩子,种个田地。悔呀!世界上无论什么名望,什么地位,什么幸福,什么尊荣,都比不上待在母亲身边,即使她一字也不识。 季羡林的母亲生活在鲁西北一个贫困村庄,一生与土地为伴,从未读过书。 季家曾有过短暂的兴旺,九叔中奖后寄钱回家,父亲盖了瓦房、置了田地,却又因招待四方朋友迅速败落。母亲就在这样起起落落的生活里,养育着年幼的季羡林。 家里常年以红高粱饼子充饥,那种又苦又涩的味道,成了季羡林童年最深刻的味觉记忆。 母亲把所有能省出的好东西都留给儿子。 夏天麦收时节,季羡林跟着邻居大婶去富人地里拾麦穗,半天也只能拾半篮子。这些麦粒由母亲亲手搓出来,磨成面粉后蒸成馍馍或贴成饼,作为对儿子劳动的奖励。 有一年中秋节,母亲不知从哪里弄来一块月饼,掰给他吃,自己却一口未动。对门卖牛肉的作坊偶尔有便宜肉汤,姥姥送来的罐子里若有一块牛肚子,也成了他独享的美味,母亲从不舍得触碰。 六岁那年,季羡林离开故乡,前往济南投奔叔父求学。这一别,成了他与母亲相处的终点。 此后多年,他从国内到国外,从小学到洋研究院,一步步走向学术高峰,精通英、德、梵等多种语言,成为世界上少数精于吐火罗文的学者之一。 他历任北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,著作汇编成二十四卷的《季羡林文集》,获得无数学术荣誉。 但这些成就,终究没能换来与母亲重逢的机会。 在外求学的日子里,季羡林与母亲的联系稀薄。那个年代交通不便,书信往来困难,他只能从偶尔的消息中得知母亲的近况。 他暗暗立下誓愿,等大学毕业找到工作,就立即迎养母亲。 这个愿望还未实现,1932 年的一天,他就接到了母亲离世的消息。彼时他正在北平上大学,赶回家乡时,看到的只有母亲的棺材和简陋的屋子。 季羡林后来在文章中回忆,自己连母亲清晰的面影都记不真切,更想不起母亲的笑容。家境贫困,儿子远离,苦难压在她身上,笑容早已被生活磨去。 对门的宁大婶告诉他,母亲常说 “早知道送出去回不来,我怎么也不会放他走的”。这句话成了扎在他心头的刺,让他在往后七十多年里,始终被悔恨缠绕。 这种悔恨伴随了季羡林的一生。他在 1996 年写下《永久的悔》,明确说出自己最深切的悔就是不该离开故乡、离开母亲。 那年他已八十五岁,是国际知名的东方学大师,却在文字里坦陈对名利的看淡。 他细数童年吃过的 “白的” 馍馍、月饼和牛肚,每一样都与母亲的疼爱相关,而母亲终生只与红高粱饼子为伴,灾年甚至要靠野菜充饥。 季羡林用一生践行着对母亲的思念。他三辞 “国学大师”“学界泰斗”“国宝” 三项桂冠,始终保持着质朴的生活习惯。 晚年在北京大学的居所里,他依然保留着简单的饮食起居,就像当年在故乡时那样。 他在学术研究之余,写下大量回忆性散文,字里行间总能看到母亲的影子,那些关于食物、关于村庄的细节,都是他对母亲无声的告慰。 这份对母爱的珍视,也融入了他的为人处世。他对身边的人温和宽厚,对晚辈悉心教导,将母亲给予的温暖传递出去。 他的学生回忆,季先生从不摆架子,吃饭时总会把好饭菜推给年轻人,这种体恤,与当年母亲把仅有的白面馍馍留给儿子的举动,有着跨越时光的呼应。 季羡林的悔恨里没有抱怨,只有对亲情的深刻体悟。那些学术成就构筑的辉煌,在母亲的背影前变得轻盈。 他用自己的经历告诉世人,亲情从不需要用名望地位来衡量,陪伴才是最实在的回馈。这份藏在文字里的赤子之心,让每个读到的人都想起自己的母亲,想起那些被忽略的温暖瞬间,也懂得了及时珍惜的意义。 这颗对母亲充满愧疚的心灵,终究在文字里找到了寄托。那些关于故乡与母爱的记述,超越了学术著作的影响,成为流传更广的精神财富。季羡林用一生的遗憾,为世人点亮了亲情的灯火,这便是最动人的正能量。