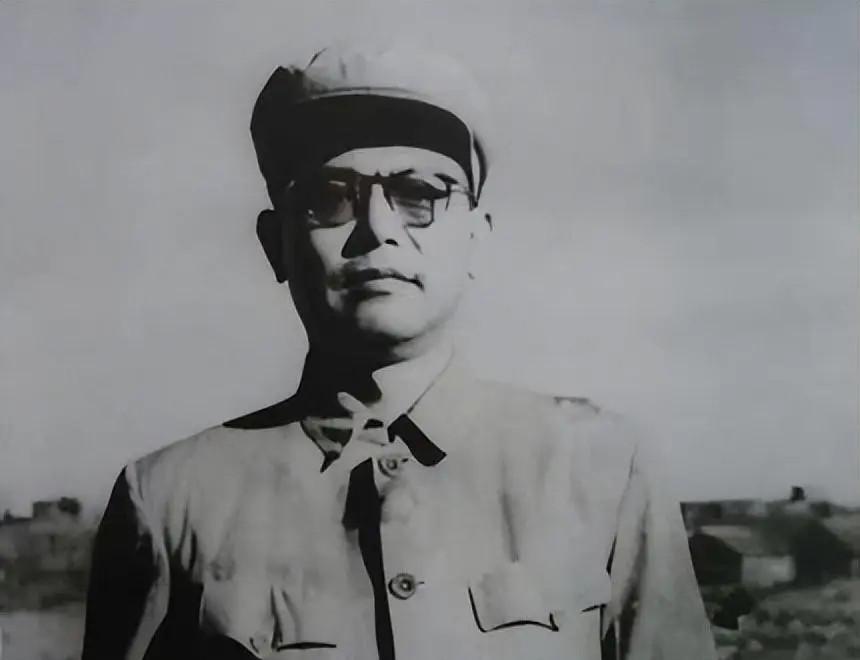

1952年2月,中共中央任命李先念同志兼任武汉市委书记和武汉市市长,这张照片是李先念同志上任后在武汉江面的轮船上考察时的照片。 李先念这个人,看照片,总觉得他脸上明明白白写着“不好惹”三个字。 他不爱笑,嘴角总是向下撇着,眼神也锐利。跟他共事过的人说,他说话办事,不喜欢绕弯子,一句是一句,像个木匠用墨斗弹直线,准得很。 他年轻时,还真就是个木匠,在湖北黄安那个穷地方,不学门手艺就没法糊口。 后来跟着闹革命,也是把脑袋别在裤腰带上,从枪林弹雨里滚出来的。特别是西路军那次,败得太惨了,能活着从祁连山的冰雪里爬出来,都算是阎王爷打盹。 这种经历,会把一个人身上所有花里胡哨的东西都刮掉,剩下的,都是最实在的。 他懂什么是饿肚子,懂什么是没衣服穿的冷,所以他一辈子,最信的东西,就是实实在在的粮食、棉花和钱。 1949年,他回到湖北管事,接手的就是个烂摊子。 当时的物价,跟疯了没什么两样,早上能买一头牛的钱,晚上可能就只够买一盒火柴了。 商人们囤着米和布不卖,老百姓心里慌。 李先念没开什么动员大会,他处理这事的方法很简单,也很直接。缺东西?那就调。 他立刻给上海的陈毅打电话,请求支援。 那边也痛快,一船一船的米和布就顺着长江运过来了。 东西有了,人心就先稳了一半。 接着,他把武汉城里那些有头有脸的商界人物都请来,不骂人,也不扣帽子,就是跟他们一笔一笔地算账,告诉他们跟着共产党走有饭吃,对着干没好果子。 萝卜加大棒,没用多久,市场就稳下来了。 这一下,让北京的陈云都注意到了他,觉得这个打仗出身的人,管经济居然也是一把好手。 后来,他就被调到北京,管国家的钱袋子,这一管,就是二十多年。 那个时候的国家,真叫一穷二白。 他这个财政部长,当得跟个大户人家的穷管家没什么区别,整天想的就是怎么省钱,怎么找钱。 他开会,不喜欢听底下的人讲理论,他就要听实数。 他听说四川人把出口的猪皮刮下一层油再卖,能多赚一笔外汇,这事儿让他高兴得不行,立刻要求全国都这么干。 听起来是小事,但国家的大账,就是这么一分一分算出来的。 他自己说,他不是什么经济学家,就是个实干家。这话不是谦虚,是实话。他信奉的就是看得见、摸得着的东西,在他那里,账本比理论重要。 他这个人,因为一门心思搞业务,不爱掺和高层的那些人事纷争,所以在政治上,反而有了一种独特的“安全感”。大家觉得他没野心,就是个干活的。 可谁也没想到,1976年那个节骨眼上,历史偏偏就选中了他这个“干活的”。 那年头,气氛紧张得不行。 毛主席去世后,谁都不知道接下来会发生什么。 华想解决“四人帮”的问题,必须得到军队的支持,也就是要得到叶剑英的首肯。 可这两个人之间,没法直接沟通,风险太大了。 必须找一个中间人,一个两边都信得过,而且嘴巴严实、政治上又相对中立的人。 找来找去,最后的人选就是李先念。这个任务,是提着脑袋去干的。李先念找了个去香山散步的由头,车开到半路,突然让司机拐弯去了西山叶帅的住处。 到了之后,他跟叶帅的交流,更是小心到了极点。 为了防窃听,收音机一直开着,声音还放得挺大。很多关键的话,不敢说出口,都是写在纸上,看完就立刻烧掉。就在那样的环境里,李先念准确地把华的意思传达到位,又把叶帅的态度带了回来。 他就像一个最关键的传球手,成功地把球传到了最需要的地方,促成了一次扭转乾坤的“射门”。 事情办完后,李先念又是那个出来踩刹车的人。 他反复说,不能杀,这倒不是他同情那几个人,而是他觉得,一个国家不能再靠杀人来解决政治问题了。 冤冤相报,只会让仇恨越积越深。 国家要往前走,就得学会按规矩办事,哪怕这个规矩刚开始建立起来很麻烦。他经历的动荡太多了,他怕了,他怕这个国家再也经不起折腾。 到了八十年代,改革开放了,整个国家都像一辆加足了油的快车。 李先念作为老一辈的领导人,他当然希望车能跑得快,国家能尽快富起来。 但他开了一辈子车,也修了一辈子车,他知道车开得太快,容易翻。所以,当他觉得速度太快、方向有点偏的时候,他就会站出来说几句,提醒大家稳一点,看清脚下的路。 当时有些年轻人觉得他思想保守,跟不上趟了。 但现在回过头看,一个高速发展的时代,确实也需要旁边有这么一个声音,时常提醒一下风险。 他这个人,一辈子都过得挺严肃,不爱开玩笑,也不喜欢跟人拉家常。 但有一次在火车上,他跟周恩来一起打牌,总理脑子快,牌技又好,总是赢他,还老说他打得不行。 下了车,李先念居然很认真地跟总理抱怨,说以后不跟他玩了,因为总理老是“剋”他。 那个时候,他不像个国家领导人,倒像个受了委屈、又有点不服气的小老弟。 或许,在那一刻,他才真正放松了下来。