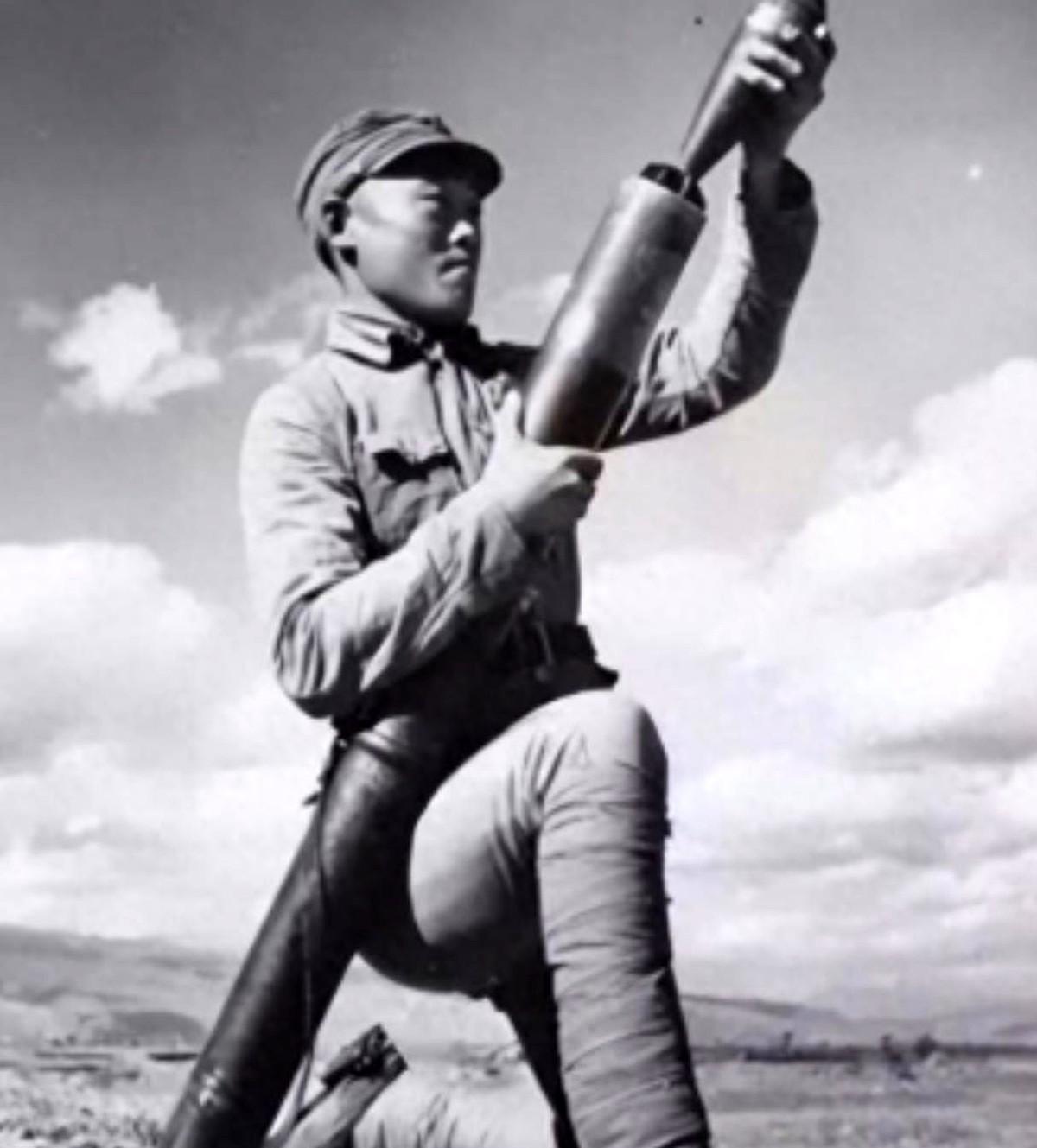

1945年,在山上休息的迫击炮手陈宝柳,忽然发现30多个日军和几个女人,正在不远处的榕树下,他感觉这是个难得的机会,于是就悄悄架起迫击炮,打算给他来一发。 说起来,这位炮兵也不是一开始就玩得转这门“铁家伙”。 他是浙江温州永嘉人,出身寒门,兄弟姊妹五个,他排老四。 小时候家穷,十岁就下地干活,肩膀比同龄人厚实得多。 可谁也没想到,正是这副结实的身板,后来让他成了传说中的“炮神”。 一切的转折,发生在1943年。 那年春天,陈宝柳正在田里种地,天还没亮,村口就传来一阵嘈杂。 国民党抓壮丁的队伍到了。没等他反应过来,脖子上就被套了绳子,连夜拖上了卡车。 他根本没机会和家人告别,连娘做的早饭都没吃上一口。 训练营地的事说来话长。按理说,新兵要训练几个月,但前线吃紧,三周不到,他们这批人就被扔进了刀光血影的阵地上。 第一次打仗他根本没开一枪,敌人一冲上来他就趴地上装死,靠着战友的尸体挡在身前,愣是熬到了天黑。 事后被捡回来,团长不但没骂他,反而把他拉进了“大刀队”。 可惜这命不好使。在一次白刃战中,他被鬼子的刺刀扎穿了大腿,差点没命。 团长本来还骂他不中用,但看他体格好,正好部队新收了两门意大利来的迫击炮,没人能扛得动,就让他试试。 这一下,命运转了个弯。 迫击炮不是随便一扣扳机就完事的玩意儿。风向、坡度、距离、炮弹角度,全得算。 可陈宝柳就是那种“死磕型”的人,他靠扔土块练风向,用手指比着估距离,没测距仪就自己总结出“拇指测距法”,误差最多十米。 别看他没读过多少书,但打炮的准头,部队里没人不服。 再说回那天的山头。 陈宝柳正蹲在树根边削萝卜干,突然听见前线侦察兵小跑回来,说山下榕树那边有动静。他顺着望远镜一看,冷汗都出来了。 三十多个鬼子,外加几个女人,在树下休息。 鬼子们把枪靠在树旁,有的脱了帽子抽烟,有的干脆躺在地上睡觉。 女人的身份一开始看不清,有人说是汉奸,也有人说是被捆着的当地妇女。 “机会来了。”他心里咯噔一下。 他没敢自作主张,赶紧找连长汇报。连长一看情况,也知道这是天赐战机,当即点头:“干!炮你说了算!” 他迅速选好位置,架好炮筒,利用地形遮掩身形。 第一发炮弹打出去的时候,山林是安静的,连鸟叫都没有。三秒后,榕树那边腾起一股黑烟。 鬼子没反应过来,第二发已经飞出去了。 这一发命中躲避中的人群,炸裂声直冲耳膜,树下成了人间炼狱。 第三发,他没直接轰人,而是瞄准了山下的逃跑路口,提前封堵。 三发炮弹,全中。鬼子死得连枪都没摸到。 几名女人被炸弹震得头晕耳鸣,但没有受伤。 事后确认,她们是被抓来的当地村妇。这场战斗没用一枪一弹,鬼子却几乎全军覆没。 队里炸了锅。陈宝柳的“炮神”称号,从这一天开始,不胫而走。 团长亲自给他记了三等功,后来还送他一块刻着“精准无双”的铜牌。 可你可能想不到,这样的“炮神”,抗战胜利后却没继续留在军中。 1945年8月,鬼子投降,他扛起背包就走了。 有人劝他留队,说他这样的技术,能当教官。他摆摆手:“打仗是为了不再打仗,我回家种地去。” 回到温州老家,原来的屋子成了废墟,地也荒了。 他重新开垦,娶妻生子,生活清苦但安稳。 两个儿子后来也穿上军装上了前线。他说,不让他们学炮,太危险。 时间一晃几十年。 2015年,国家给抗战老兵颁发纪念章,陈宝柳穿着洗得发白的中山装,一步步走上领奖台。 有人问他:“你打过多少鬼子?”他笑了笑:“没数过,打一个是一个。” 他说得轻描淡写,可当年那三发炮弹,至今仍在老兵的故事里传唱。 这不是传奇,这是一个农民的战场本能,是他用土办法和死磕精神打出来的胜仗。