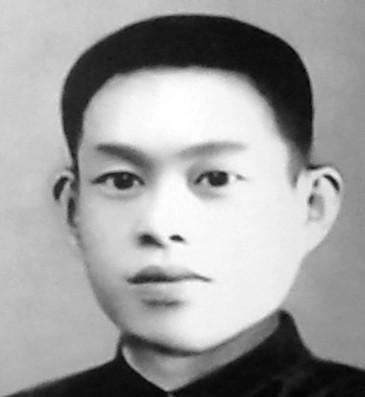

于文彬(1916—1938)一位在抗日战争初期为创建冀鲁边抗日根据地做出重要贡献的英烈。虽然他牺牲时年仅22岁,但其革命活动丰富而卓有成效。[祈祷][祈祷][祈祷] 于文彬出生在一个地主兼商人的家庭,先后在家乡读私塾,后就读于临河高等小学和开封省立第一中学。1927年,家乡发生的共产党领导的“抗税”斗争,让他初次受到了爱国救民思想的熏陶。 1932年,他考入焦作私立中学高中部,并被选为学生自治会主席。在这里,他遇到了重要的革命引路人——国文老师、中共焦作中心县委书记李常青。在老师的影响下,他阅读进步书籍,开始寻求革命真理。他曾在作文中吐露爱国激情,并表示“决不当封建地主的孝子贤孙”。 1934年秋,于文彬经焦作地下党支部书记陈荻罗介绍,加入了中国共产主义青年团,并利用学生自治会主席的身份组织抗日宣传活动。 1934年10月,焦作地下党组织遭到破坏,于文彬被迫转移到北平。他以华北学院学生的身份为掩护,继续从事革命活动。在此期间,他参加了著名的“一二·九”爱国学生运动,在与反动军警的搏斗中经受考验。 1936年4月,他与关山复等人组成新一届共青团北平市委,并担任书记。同年5月,根据中共中央决定,白区的团组织撤销,他转为中国共产党党员,并担任中共北平市委组织部干事、市委大学部书记等职。 1937年1月,于文彬不幸被捕。在狱中,他备受折磨却坚贞不屈,仍鼓励同志坚持斗争。同年7月27日(或28日),他说服了一位看守,将其扮成狱卒成功越狱。 1937年10月,于文彬受中共山东省委派遣,前往冀鲁边区开辟抗日工作。他与当地党组织负责人马振华等会合,组建了中共鲁北特委(后改为冀鲁边工委),并担任书记,统一了津南、鲁北地区党的领导。 面对当时救国军内部人员复杂、党的领导力量薄弱的情况,于文彬果断在各连队建立党支部,积极发展党员,并通过深入细致的思想工作,确保了党对这支武装力量的领导。他担任华北民众抗日救国军政治部副主任,实际担负着领导边区党和军队工作的重任。 在于文彬等人的领导下,救国军(后改编为“国民革命军敌后别动总队第三十一游击支队”)采取灵活机动的战术,主动出击。他们先后攻打盐山、庆云、无棣、乐陵等地,并在庆云望树镇成功伏击日军车队,歼敌40余人,部队声威大振,发展到2000余人,初步建立了抗日根据地。 1938年2月(另有记载为3月),在盐山县城保卫战中,于文彬不幸负伤。因当时医疗条件有限,伤势恶化,最终在盐山县崔口镇(今属山东省庆云县)不幸牺牲,年仅22岁。 于文彬牺牲后,最初安葬于当地。新中国成立后,其灵柩迁葬于盐山烈士陵园。2012年,庆云县对散葬烈士进行集中安葬时,于文彬被迁葬至庆云纪念馆烈士墓区,这里是鲁北地区规模较大的县级纪念馆。 2015年8月24日,经党中央、国务院批准,民政部公布第二批著名抗日英烈名录,于文彬名列其中。虽然于文彬是安葬在庆云纪念馆的唯一一位外地籍烈士,但他的英勇事迹和献身精神得到了当地人民的长久缅怀和敬仰。