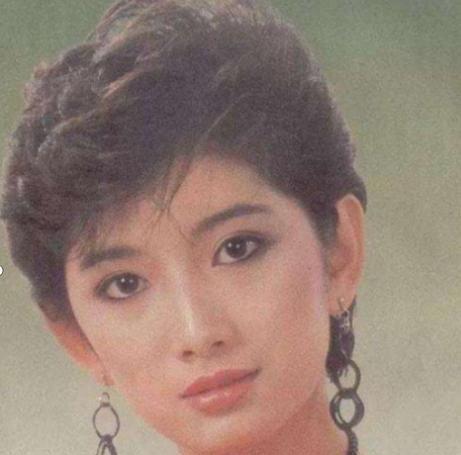

1978年,女知青李亚茹返城前夜,颤抖地揭开上衣对丈夫说:“今晚,再做最后一次夫妻吧!”随后抛下丈夫与女儿果断回城,42年后与女儿重逢,女儿的话却让她泪如雨下...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1978年的冬天,黑龙江的风刮得像刀子一样,李亚茹坐在昏暗的屋子里,双手在抖,她正一件一件地往行李袋里放东西,三岁的女儿在炕上睡得很熟,她看着那张稚嫩的脸,心里一阵酸楚,喉咙像被什么堵住了。 她走到丈夫面前,眼泪在眼圈里打转,轻轻解开了上衣扣子,整个人都在发抖,那一夜,她没有再说一句话,只是紧紧抱住他,任泪水流进枕头里。 一切都像命运的轮回,八年前,李亚茹才十七岁,从上海乘知青专列来到东北,列车穿过积雪的原野时,她透过车窗看见白茫茫的大地,心里既害怕又好奇。 初到农场那几天,她每天都被冻得发抖,锄头冰凉,粪桶沉重,手上很快磨出了血泡,晚上回到宿舍,她不敢哭出声,只能把脸埋在被窝里。 后来农场小学缺老师,她被调去教书,这让她第一次觉得生活似乎有了光,她不会讲课,是一个叫刘宝华的男教师帮她备课、改作业、布置黑板报,那时的她心里常常有种说不出的温暖。 日子久了,两个人从互相帮忙变成了默契的依靠,1975年,她不顾父母反对,嫁给了他,婚礼简单得只有几位同事到场,一盏煤油灯照着新被褥,虽然生活清苦,但刘宝华什么事都舍不得让她干,洗衣、劈柴、做饭都自己来。 第二年,女儿出生,她给孩子取名小芳,说希望她像花一样活得明亮,每当夜里孩子哭闹时,刘宝华总是悄悄起来哄她,生怕吵醒妻子,那几年,他们没有钱,却觉得天比什么都蓝。 1978年春天,村里传来了知青返城的消息,那天李亚茹在学校门口听见同伴们议论,说有人已经拿到了返城通知,她回家后急切地去问公社干部,被告知已婚知青暂时不能回去。 她整整愣了半天,脑子里只剩下父母、上海、街道上熟悉的梧桐树,没过几天,父母寄来信,说家里安排了一个工作岗位,条件是“未婚青年”,她反复读那句话,信纸被手指捏得起皱。 接下来的日子里,她整天心神不宁,做饭时总会走神,刘宝华看出了她的变化,却什么也没问,她常常站在村口,望着南方的方向,女儿在院子里学说话,她听着那稚嫩的声音,心里有种说不出的痛。 十一月的一天,她把信件摊在桌上,看了很久,她写了一份离婚申请,写到一半就停笔,又接着写,外面的风灌进来,灯火摇晃,她的手也在抖。 第二天夜里,她收拾好了全部行李,刘宝华沉默地坐在炕沿上,一言不发,她低着头,把那件亲手织的毛衣放在箱子上,心里像被撕开一样疼,天快亮时,她看了女儿最后一眼。 孩子睡得正香,嘴角微微翘着,她弯下腰,想摸摸女儿的脸,手却在空中停住,天边泛起灰白,拖拉机的声音响起,刘宝华跟着她走到村口,把煮好的鸡蛋塞进她的口袋,她不敢抬头,只听见身后女儿的哭声越来越远。 返城后的日子似乎顺利得出奇,她被分配到上海的一家纺织厂,后来考上夜校,再后来调入机关单位,她结婚、生子,生活在灯火通明的城市里。 每年过春节时,她都会梦见那个风雪夜,梦见小芳伸着手哭喊“妈妈”,她曾寄过几封信,也托人打听过消息,但再没有回音,信件有的被退了回来,有的像石头沉进水底,她渐渐不再提起东北,也不再提起那段日子。 时间过得很快,她退休后一个人住在老房子里,墙上的挂历翻到第四十二页,一天,知青联谊会打来电话,说有人在网上发帖找她,她的心像被针扎了一下,问对方是不是叫刘小芳,电话那头传来肯定的答复,她的眼泪瞬间涌了出来。 春天,她踏上北去的列车,车窗外是连绵的白雪,像极了她离开的那个早晨,到了鹤岗,她在一栋旧居民楼前停下脚步。 门开的一刻,她看见一个中年女人站在门口,眉眼间隐约有她年轻时的影子,她喊了一声“妈”,语气平淡得像在陈述事实,李亚茹张了张嘴,想说些什么,却一句都说不出来。 女儿让她进屋,拿出一本旧相册,里面有刘宝华抱着小芳的照片,背景是雪地里的房子,女儿告诉她,父亲已经去世多年,一直保存着她留下的毛衣,那件毛衣线头都磨开了,但从未舍得丢,李亚茹用手指轻轻触摸那页照片,泪水滴在纸上,模糊了笑容。 她坐在炕沿上,窗外又飘起了雪,那一刻,她明白了,人生中有些选择一旦做出,就再也回不到原点,她在心里对自己说,如果能重来一次,她宁愿留下来,哪怕一生平凡,可时间已经把一切都封存在那场风雪里,只剩下无尽的叹息随风散开。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:临安新闻网——《上山下乡50年后,百余名知青重返白牛第二故乡》