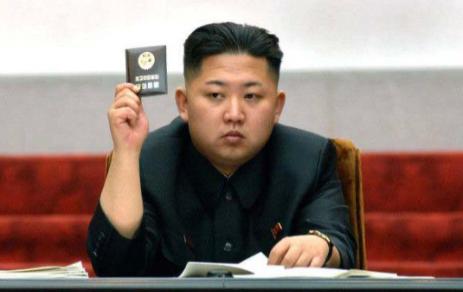

[中国赞]朝鲜兵出援俄,不是讲义气,是卖命换饭吃。一万个兵,一个月拿走三千万美金,全归平壤。阵亡的,抚恤金照发,但人回不来了。俄乌冲突打了三年多,前线早成了“吞人机器”。2025 年俄军兵员缺口突破20万,国内劳动力缺口更是飙到480万,连西伯利亚的工厂都招不到工人开工。 (信源:网易——从劳动力短缺到变相裁员,战时经济对俄罗斯的反噬开始显现) 那些被派往乌克兰的朝鲜士兵,远不止是战场上的战斗单位。他们的每一个生命,都被平壤的决策者们精算成了一笔三重投资,捆绑着地缘政治、国家经济和军事未来。 这一切的舞台,始于今年6月19日签署的那份朝俄全面战略伙伴关系条约,而库尔斯克前线的炮火,则成了这场复杂交易的兑现场所。 我们得从这份条约说起。它的第四条规定,一方挨打,另一方就要提供军事援助。这不仅仅是纸面上的承诺,朝鲜士兵的鲜血,就是激活这条款的“祭品”。通过这种方式,平壤将自己与俄罗斯的战略安全牢牢绑定。 这种深度的捆绑,换来的是实实在在的好处。当朝鲜士兵在一线奋战时,平壤的军事工程师们正在研究从俄罗斯拿到的新技术图纸。外界普遍担忧的卫星与导弹技术转让,很可能就是这场交易的核心回报。 这盘大棋搅动东北亚。面对美日韩同盟,朝鲜腰杆变硬。作为回应,美日韩立刻在半岛南部开展联合空演,出动B - 1B战略轰炸机。中国态度微妙,外长王毅呼吁冷静、避免激化矛盾,与此同时,中朝边境货运量悄然增加40%。 战略考量之下,是一笔冷酷到骨子里的生意。每个士兵的生命都被明码标价,成了为国家续命的“出口商品”。据说,俄罗斯每月为每名士兵支付3000美元。如果派出一万人的部队,朝鲜政府每个月就能拿到三千万美元的硬通货。 这笔钱,绝大部分会直接进入国库,用来购买急需的粮食和燃料,以缓解国际制裁带来的困境。至于士兵个人,能拿到手的可能连十分之一都不到。他们微薄的收入,或许是远方家人唯一的经济来源。 这笔交易的基础,是双方各取所需。俄罗斯在漫长的消耗战中兵员严重短缺,急需人力;而朝鲜则急需现金。于是,士兵的生命就成了填补俄罗斯战线和朝鲜国库的“活资产”。 当然,朝鲜也并非只出人,他们已经向俄罗斯提供了1.6万个集装箱的军火,其中包括了惊人的560万发炮弹。 战场,对这些士兵来说,更是一个用生命交学费的现代化课堂。他们付出的代价极其惨重。韩国情报部门的数据显示,六个月内伤亡高达4700人,其中600人阵亡。而美国媒体的估计则是伤亡约3000人,差不多是总派遣人数的三分之一。 这些血淋淋的数字背后,是朝鲜军队正在疯狂汲取的实战经验。他们亲身体验了如何对抗无人机、如何在电子战环境下通信,以及如何应对西方的精确制导武器。这些经验,对于未来可能在朝鲜半岛发生的冲突,价值无可估量。 他们并非只是被派去修工事的后勤部队。俄军的报告称,在库尔斯克,一支朝鲜特种部队在150分钟内就撕开了乌军的防线。他们娴熟地运用着改良的“三三制”战术,还携带了国产的KN-23导弹,其战斗意志和战术素养让俄军都感到意外。 国家用荣誉包装了这种牺牲。阵亡士兵的棺木,由金正恩亲自覆盖国旗。在平壤的军事医院里,一名失去手臂的伤兵床头,摆放着俄方颁发的“勇气勋章”。个体的悲剧,被巧妙地转化成了集体主义的叙事。 说到底,这些士兵扮演了三重角色:他们是巩固地缘政治联盟的砝码,是赚取外汇的商品,也是为军队现代化探路的载体。 这是一个被围困的国家,正在用自己最宝贵的资源——人的生命,去撬动生存和发展的空间。当平壤的决策者在地图上运筹帷幄时,最终的成本,正由库尔斯克战壕里的血肉之躯来支付。