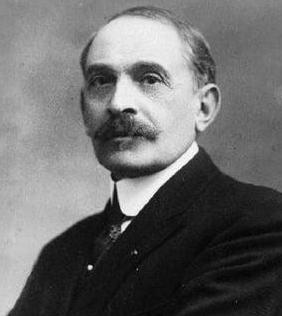

[中国赞]他执着于把猴睾丸移植到男性体内,1920年,一位74岁的老人自愿接受了实验,谁料,他竟然真的成功了。 (信源:新浪网——想长寿,千万别被造神运动洗了脑!) 1920 年的一间手术室里,74 岁的老人躺在手术台上,即将接受一场足以颠覆认知的手术,医生要将猴子的睾丸移植到他体内。 这不是科幻电影的离奇桥段,而是真实发生在医学史上的“疯狂实验”,背后操盘者是俄裔法国医生谢尔盖・沃罗诺夫,一个敢突破医学边界的 “异类”。 彼时的医学界,连免疫排斥反应的原理都尚未摸清,跨物种器官移植无异于 “拿生命赌明天”。可这位七旬老人甘愿冒险,只因人类对抗衰老、留住青春的渴望,早已压过对未知风险的恐惧。这种渴望,也成了沃罗诺夫推进这场疯狂实验的推手。 沃罗诺夫并非毫无医学根基,他早年曾师从诺贝尔奖得主亚历克西斯・卡雷尔,精通血管缝合与器官移植技术。真正让他走上 “歧路” 的,是一次在埃及的观察 —— 他发现太监普遍体弱,便大胆推测睾丸功能与人体活力密切相关。从此,他开始沉迷于 “寻找青春因子”,从牛羊到灵长类动物,只要能与 “活力” 挂钩的器官组织,都成了他实验的目标。 1920 年的这场手术,成了沃罗诺夫 “成名之战”。据当时传闻,术后的老人不仅体力有所恢复,甚至重新拾起了划船这类消耗体力的运动。 消息一出,“猴腺疗法” 瞬间引爆欧洲上流社会,富商、贵族们争相排队,只为体验这场 “返老还童” 的奇迹。为了满足源源不断的需求,沃罗诺夫干脆在意大利开设养殖场,专门培育用于手术的猴子,活脱脱打造出一个为 “青春幻想” 服务的生物实验室。 这场看似光鲜的 “医学革命” 终究难经科学检验。随时间推移,问题渐显,接受手术的患者有的严重感染,有的因免疫系统排斥移植组织痛苦不堪。同行戳破泡沫,直言 “这是现代巫术”,跨物种移植组织无法在人体内存活,“青春效果” 多为患者心理暗示。 1935 年,雄性激素成功分离,科学界终于给出定论:激素或许能短期增强肌肉力量,但绝不能逆转细胞老化,“猴腺疗法” 不过是一场自欺欺人的骗局。至此,沃罗诺夫的疯狂实验彻底落幕,他的诊所门庭冷落,曾经追捧他的上流人士也纷纷远离。 但我们不能简单地将沃罗诺夫归为 “江湖骗子”。他那些看似荒诞的实验,意外推动了内分泌学的发展,为后来的激素替代疗法积累了宝贵经验。 如今,运动员通过注射激素提升竞技状态、普通人用激素补充剂缓解疲劳,本质上都是踩着他的 “失败足迹”,在更科学的框架下延续对 “活力” 的追求。 回望这场闹剧,背后有诸多值得深思的细节。当时社会对科学边界认知模糊,医疗伦理未形成体系,为 “疯狂实验” 提供了生存土壤。 那些主动躺上手术台的富商贵族,看似受 “返老还童” 诱惑,实则因对死亡的恐惧和对掌控生命的渴望而甘愿冒险。这种心态,即便在医疗高度发达的今天也未消失。 如今的我们,会嘲笑百年前 “移植猴睾丸求青春” 的荒诞,却可能在不知不觉中陷入新的 “健康陷阱”—— 高价购买未经科学验证的抗衰保健品、盲目尝试未经审批的干细胞疗法。 就像有人为了延缓衰老,花费几十万参加海外干细胞项目,最终不仅效果寥寥,还引发家庭矛盾。这些行为,与百年前追捧 “猴腺疗法” 的人,本质上并无不同。 更具讽刺意味的是,沃罗诺夫当年的“跨物种移植”构想,如今在医学领域有了新探索方向。或许未来,沃罗诺夫的“疯狂想法”会以更科学方式实现,不过不是靠简单粗暴的“切片移植”,而是基于对免疫机制、基因适配的精准把控。 医学的进步,从来不是一蹴而就的。它需要有人敢于突破边界,也需要更多人保持理性;需要接受失败的教训,更需要坚守伦理的底线。沃罗诺夫的故事,就像一面镜子,既照出了人类对生命的渴望,也映出了科学探索中必须警惕的盲目与狂热。