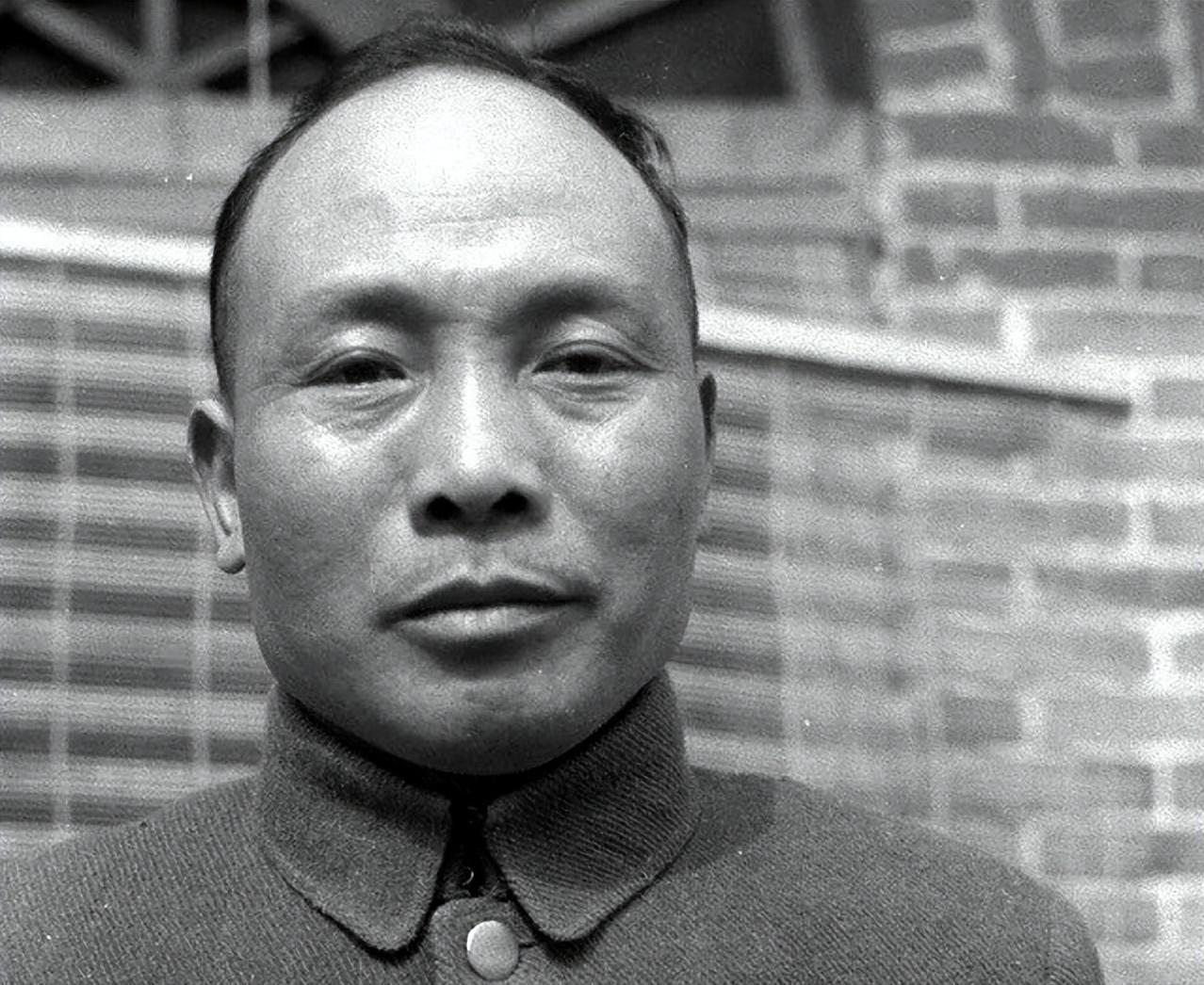

很多人都为吴石将军的牺牲而惋惜,但很少有人知道,就在他牺牲后仅仅8天,台北马场町的同一片黄土上,倒下了另一个更重磅的人物——陈仪,陆军二级上将,浙江省主席。这可不是什么小角色,是真正执掌一方的大员。 1949年初,国民党政权已岌岌可危。时任浙江省主席的陈仪,目睹百姓在战火中流离失所、心灵遭受强烈震撼。 这位65岁的陆军上将,早年留学日本,与蒋介石是同学,曾担任福建、台湾、浙江三省主席,是名副其实的封疆大吏。 在人民解放军兵临长江的背景下,陈仪做出了人生中最重要的决定:要让浙江免于战火,和平起义是唯一的出路。 但他手中兵力单薄,只有10个缺编严重的保安旅,要实现和平起义,必须争取掌握重兵的京沪杭警备总司令汤恩伯的支持。 陈仪与汤恩伯的关系非同一般。他不仅保送汤恩伯去日本士官学校深造,还在蒋介石面前鼎力推荐,一手将他从普通军官扶到陆军上将的位置。 汤恩伯对陈仪也一直恭敬有加,写信时称“吾师”,自称“生”。 1949年1月30日,陈仪派外甥丁名楠带亲笔信赴沪,信中详细说明了起义计划,包括释放政治犯、保护公产、改编部队等内容,甚至提到“开放长江渡口,迎接解放军过江”。 然而,汤恩伯看了信后,当面承诺配合,背后却立即向蒋介石告密。 2月21日,陈仪满怀希望赴上海与汤恩伯会谈,谁知一进汤公馆就被埋伏的卫兵扣押。 面对背叛,陈仪异常平静,只对家人说:“我一生糊涂,只有这次做对了!你们别难过,我死亦无憾。” 陈仪的选择不是一时冲动,而是经过深思熟虑的结果。 他亲眼目睹了国民党的腐败无能,内心经历了极大的转变。这位曾经忠心耿耿的国民党高级将领,最终选择了站在人民一边,这不是投机,而是一个爱国将领的良知觉醒。 陈仪对汤恩伯的信任,不是政治上的幼稚,而是源于他对人性的坚守。 他何尝不知道政治斗争的残酷?但他更不愿意看到浙江百姓再受战火摧残。在个人安危与百姓福祉之间,他选择了后者。 相比之下,汤恩伯的背叛更加令人不齿。他靠着出卖恩师换得一时的安全,却在台湾军政界备受排挤,被骂作“弑父逆徒”,最终在1954年郁郁而终。 在台湾被关押的一年多时间里,蒋介石多次派人劝降,许以高官厚禄,并以家人相威胁,但陈仪始终铁骨铮铮。当他得知吴石将军牺牲的消息后,明白自己的日子也不多了。 1950年6月18日清晨,陈仪被押往刑场。 临刑前,他神态平静,没有留下求饶的话,只问了行刑士兵一个问题:“浙江的百姓,还好吗?”这一问,问出了一个爱国将领的最后牵挂,也问出了他的人生境界。 陈仪和吴石,这两位曾经身居高位的将军,选择了同一条道路。 他们本可坐拥荣华,尽享安逸。然而,为了心中坚如磐石的信仰,为了民众的幸福安康,他们毅然决然,不惜舍生取义。 这种选择,不是一时冲动,而是源于对国家和民族的深沉大爱。 1980年,陈仪获追认殊荣,被尊为“为中国人民解放事业奉献生命的爱国人士”。 这一认定,是对他选择的最好肯定。一个人物的价值,不是看他生前获得了多少权位,而是看他为百姓做了多少实事。 陈仪将军在历史转折关头,选择了站在人民一边,这种勇气和远见,值得我们铭记。 相比之下,那些靠出卖他人换取利益的人,终究会被钉在历史的耻辱柱上。 汤恩伯在陈仪牺牲后仅四年就郁郁而终,而陈仪的故事却被后人传颂。这就是历史公正的地方,它最终会给出正确的评判。 每当我们回首这段历史,不禁感慨万千。陈仪将军在生命最后时刻牵挂的仍是浙江百姓,这种情怀,足以让那些为一己私利而钻营的人无地自容。 他用自己的生命诠释了什么是真正的忠诚,什么是对国家和人民的挚爱。 参考资料:《潜伏》主角余则成的“原型”:从国军将领到“密使一号”——澎湃新闻