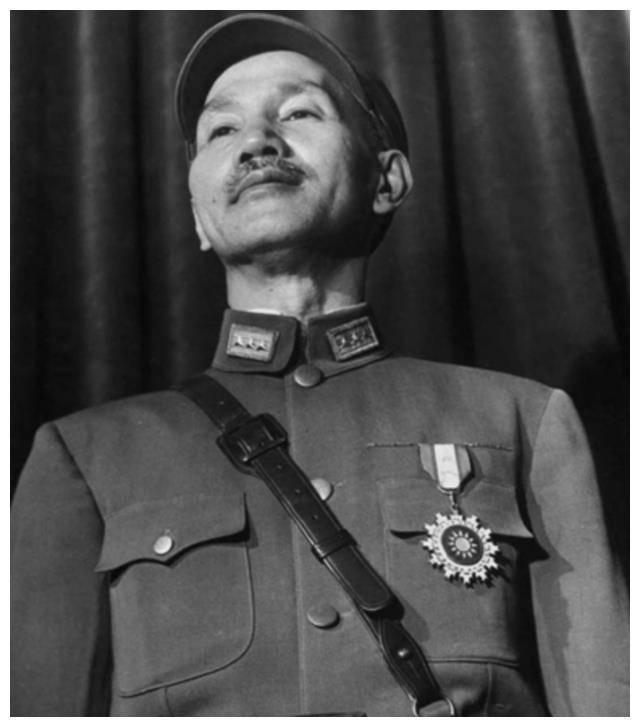

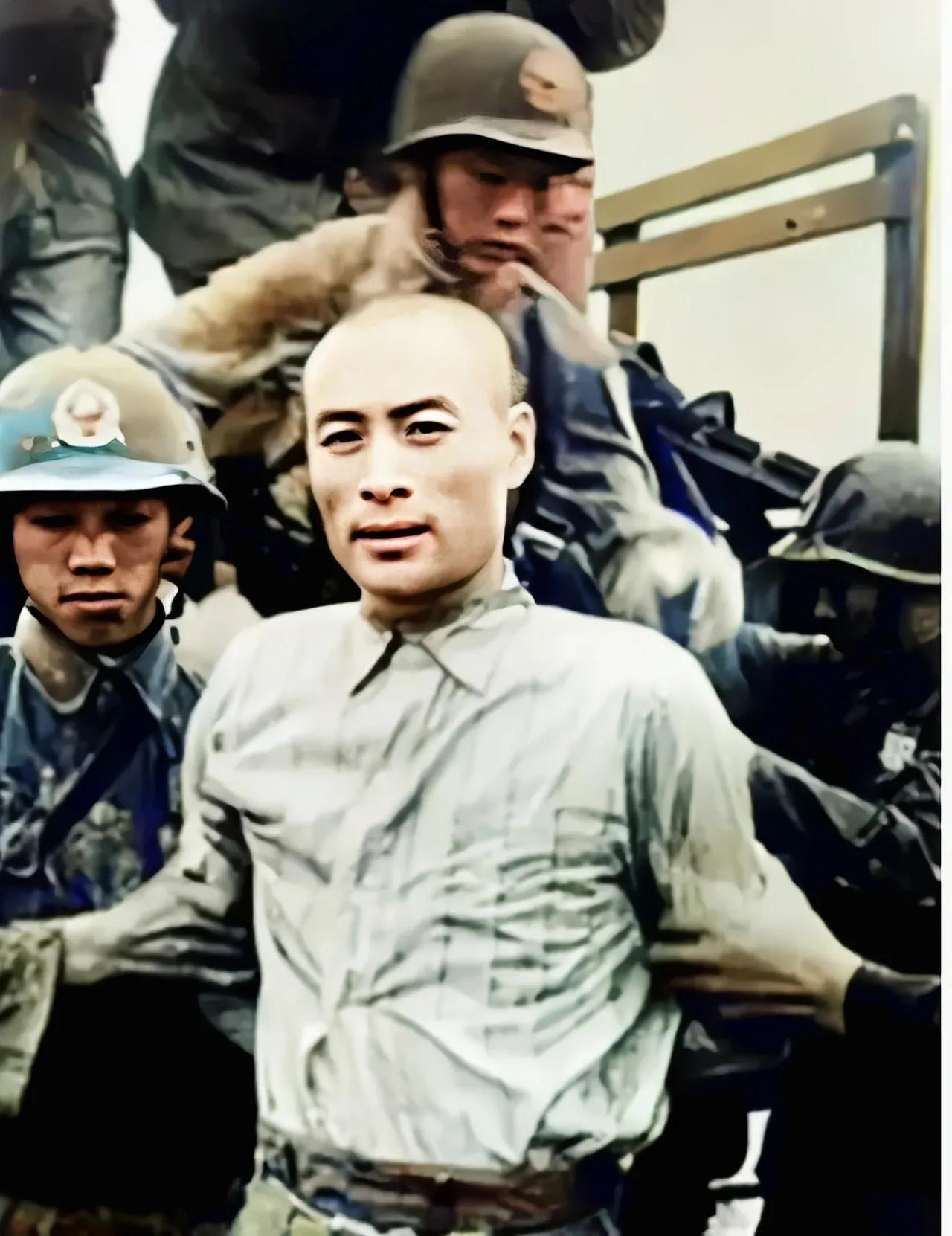

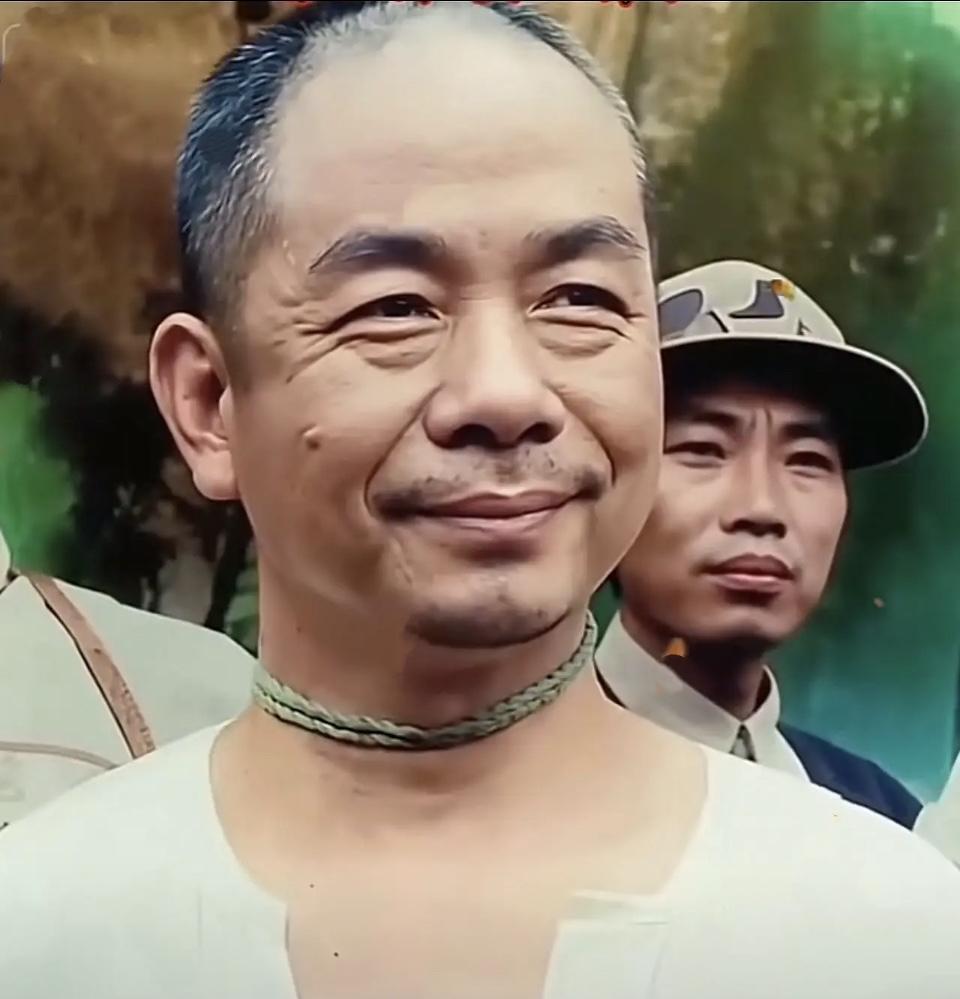

蒋介石在1950年6月7日亲笔批示将吴石改判死刑后,日记中出现了罕见的情绪流露。他写下“郁结未解”四字,墨迹被反复涂抹又补写,如同“忍不住挠破的疮口。” 蒋介石当时已经退居幕后,表面上权力交由蒋经国等人处理,但对于重大事务仍亲自过问,尤其是这种涉及军队忠诚与国家安全的案件。 按照当时台湾的政治氛围,对情报叛变者的处置是毫不含糊的,几乎不存在宽容的空间。问题在于,蒋介石其实并不是一个杀伐果断到不留余地的人,尤其是对老部下,老同志。 他一生中对许多曾效忠过他的人抱有复杂情绪,既有政治上的冷酷,也有私人情感的牵绊。吴石显然就是这种复杂情绪的一个集中体现。 他的“郁结未解”,不是写给旁人看的,而是写在自己日记里,是对自己的交代。这四个字很有意思,它不是愤怒,不是后悔,也不是释然,而是一种无法疏解的压抑感。 这种情绪之所以值得注意,是因为蒋介石的日记一向以冷静、条理清晰著称,大多记录政治事务、会见情况、战略部署,甚至在他最艰难的时期,比如抗战时期几次重大失败,他的日记也很少有情绪化字眼。 可是在吴石案上,他却留下了这种带有强烈主观感受的词语,还用了反复修改的方式记录,可见其内心挣扎之剧烈。 很多人可能会想:既然痛苦,为什么还要签字批示死刑?其实这正是蒋介石的矛盾之处。他不是不明白吴石所做之事的严重性,但同时他也不愿意完全切断与过去的情感联系。 吴石是他一手提拔起来的军官,长期在军中任要职,知根知底。换句话说,吴石不只是一个叛变者,更像是一个“家里人”背叛了“家长”,这种心理冲击远大于一般的案件。 可蒋介石又必须作为“国家元首”做出决断,不能因为私人感情破坏军纪,这一层公私之间的拉扯,才是那四个字背后的真正含义。 再看当时的大环境。1950年6月的台湾,刚刚经历全面撤退不久,局势动荡,军队士气低落,政治环境高度紧张。 蒋介石此时正在极力恢复对党政军的掌控,同时也在应对美国对台政策的变化。也就是说,他不仅需要在内部稳军心,也需要向外部展示铁腕。 而吴石案恰好成为一个“必须处理”的节点。如果对吴石手软,那对其他潜伏者会形成放纵的信号,对军队忠诚度的打击也会是致命的。所以从权力维系的角度来看,这个死刑是毫无悬念的结果。 但站在个体情感角度,我们不能忽视蒋介石的挣扎。他不是一个没有情感的人,但他更是一个政治人物。他做出了理性选择,但也留下了情绪的痕迹。 这种理性与情绪的冲突,不是蒋介石特有的,而是几乎所有权力者在关键时刻都逃不开的宿命。只不过,大多数人不会把这种挣扎写进日记里,更不会留下反复涂改的墨迹。 所以,当我们今天再看这段历史,不妨放下成见,去理解那种“郁结未解”的状态。这不仅是一个人内心的写照,也是一种政治体制下个体情感无法彻底表达的悲哀。

评论列表