转自:沈阳晚报

□陈鑫

在沈阳市沈北新区黄家街道,石佛寺水库边缘的滩涂中,一块地势略高的台地静卧其间,拨开一人高的蒿草,才能在地面发现零星的碎砖石。这片被芦苇和蒲草包围的土地,正是明代边堡——丁字泊堡的遗址所在。

边塞堡城:地名溯源与地理变迁

说丁字泊堡的遗址,首先得说小丁字泡村。小丁字泡村的地名来源于其独特的水域形态。根据《新城子区志》记载,清代光绪年间形成的这个村落,因村后一条河与村前月牙泡相连,形成汉字“丁”字形而得名。然而,这个看似普通的地名背后,隐藏着更深厚的历史底蕴。

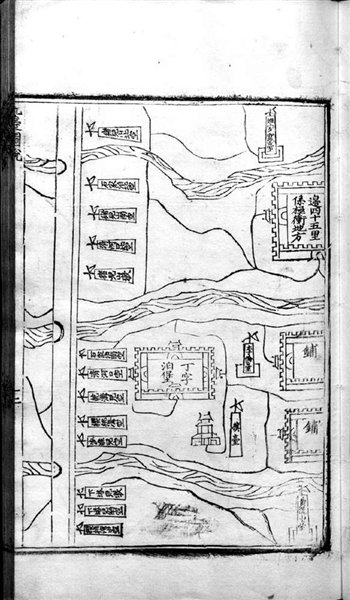

而早在明代,此地被称为丁字泊堡,是铁岭卫懿路所城下辖的重要堡城之一。据《铁岭县志》记载:“丁字泊城,城西南五十五里,周围一里,南一门。”它的战略位置十分关键,如《方舆纪要》所述,丁字泊堡“在懿路所西,接沈阳卫蒲河所界”,成为连接两大卫所的地理枢纽。

从地理布局看,丁字泊堡东北距铁岭卫城约30公里,西南距十方寺堡13公里。城址朝南偏西约10度,平面近似方形,周长约800米。2003年,因石佛寺水库的修建,小丁字泡村整体搬迁,丁字泊堡遗址也随之淹没在水库边缘的滩涂之中。

军事要塞:防御体系与驻军变迁

作为明代辽东防线的重要节点,丁字泊堡的军事防御体系经历了明显的演变。根据《辽东志》记载,初期,丁字泊堡驻守官兵200名,辖“边墩”12座,包括夏塔儿墩、下塔儿南空、猪儿山墩等。懿路城在此设堡官一员,当时周围无民屯,一片荒凉。

到了《全辽志》成书时期,丁字泊堡的驻军已增至333名。其防御设施也更加完善,沿边墩台有猪儿山北空、清河口墩等17座,腹里接火台有腰口台、帽儿山台等13座。明朝中期,为增强军事防守能力,还在堡东南新建了高大的靖边楼。

然而,随着明朝国势渐衰,丁字泊堡的防御能力也大不如前。万历年间,《开原图说·丁字泊堡图》记载:“堡军不满百人,近堡无可耕地,卒无以为生。边冲兵寡,守为难。”这道出了边堡守军面临的困境。

丁字泊堡的防御战线“西边自下塔儿南空台起,北至猪儿山北空,共长三十六里,土壕墙一道。”由于该地区“近河淤滩,不能筑墙”,守军只能“挖壕为堑”作为防御工事。大边外就是辽河,河西便是蒙古兀良哈等部落的牧地。夏季可凭辽河水势拒敌,但到了冬季河道冰封,则无险可守,只能增加兵力。

战火纷飞:保卫边民与军事打击

丁字泊堡作为前线要塞,自然成为军事冲突的焦点。《明代辽东档案汇编》详细记载了明万历九年四月的一场战斗:边外歹安儿营地出兵三百余骑,分两路进攻丁字泊堡。一路攻打边堡,一路冲入边内顺路奔掠。守堡官千户谭孙问带领军士护守堡门,懿路城备御李宗召和铁岭城游击王维贞闻讯驰援。敌军见援兵到来,即从原路出边逃走。此战丁字泊堡守军死二伤一,通信兵被杀二人,行路男子被杀二人,马牛羊等财物也被掠走一批。

更著名的是明万历十三年(1585年)的战役。据《明史纪事本末》记载,蒙古泰宁部酋长伯言、把都联合邓儿台吉率万余骑入塞,杀掠军民。游击将军周思孝率兵驱逐后,敌军退至辽河。辽东总兵李成梁从丁字泊堡出发追击,巧妙运用“一字阵”诱敌,“二字阵”待机制胜的战术。当敌军望见李成梁部队至,即跳骑挑战。李成梁亲率一字阵引诱伯言、把都主力来战,待火器弓矢齐发,大败敌军。此役明军斩首824级,俘获名酋舍征、孛来等13人,获马50,049匹,明军也付出了639人伤亡的代价。战后,《明神宗实录》记载“赏万历十三年三月内丁字泊堡获功阵亡被伤员役有差”,所有参战官兵均获得明神宗的不同奖赏。

历史回响:从繁荣到荒芜的变迁

清代诗人沈承瑞在《铁岭》一诗中写道:“当门横铁岭,古郡号银州。市小人烟杂,天荒草木秋。废城丁字泊,残壁李家楼。祇有柴河水,年年绕县流。”这首诗生动描绘了丁字泊堡经历战乱后的荒芜景象,也成为了这座边堡历史变迁的文学见证。

随着清朝建立和疆域扩展,丁字泊堡逐渐失去军事价值。据记载,天命六年(1621)丁字泊堡被后金抚降,次年四月由镶黄旗“收揽该地方档子”,隶镶黄旗辖境。清入关后,此地隶盛京副都统镶黄旗屯,从军事要塞转变为普通聚落。

时光流转,2003年石佛寺水库的修建,使得小丁字泡村整体搬迁。如今,丁字泊堡遗址仅剩水库滩涂地中间一块地势略高的台地,唯有周围的莲花湖、滩涂沼泽和203国道,默默见证着这片土地的历史变迁。

站在水库边,望着这片被荒草覆盖的土地,很难想象这里曾是金戈铁马的军事要塞……