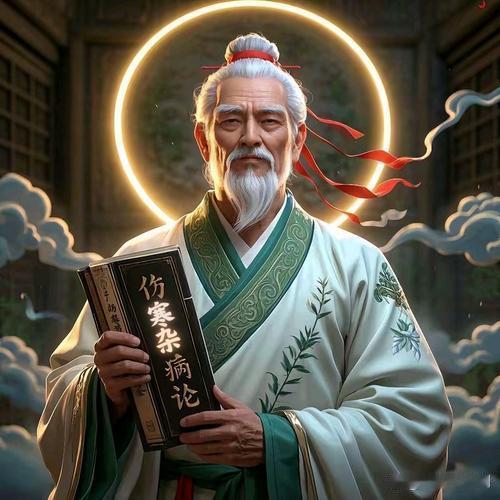

嘿,朋友们,今天咱们要聊一聊一位古代的“神医”,他名字叫张仲景。提到中医界的“大神”,那绝对非他莫属。要知道,张仲景不仅在医学史上留下了浓墨重彩的一笔,更是被尊为“医圣”,他的医术和医德影响深远,直到今天依然被人们传颂。那么,为什么说他“把药方写得比微信聊天还顺畅”?这可不是空穴来风,而是有迹可循的事实和故事。 一、张仲景的生平与背景 张仲景,字机仲,东汉末年著名的医学家,出生于河南南阳。那个年代,战乱频繁,百姓疾苦,张仲景从小便耳濡目染,见多识广。他的父亲是个医者,从小便教他一些基本的医理。随着年龄增长,张仲景逐渐展现出非凡的医学天赋。他师从当时著名的医家,学问广博,博采众家之长,最终形成了自己独特的医学体系。 二、张仲景的医学贡献 1. 《伤寒杂病论》的问世 公元219年左右,张仲景完成了他的代表作《伤寒杂病论》。这部书堪称中医史上的里程碑,系统总结了伤寒病及各种杂病的诊断和治疗方法,提出了“辨证施治”的原则。书中详细描述了不同证候的表现、病因、治疗方案,成为后世中医临床的重要指南。 2. 医学体系的建立 除了《伤寒杂病论》,张仲景还著有《金匮要略》,内容涵盖内科、外科、妇科、儿科等多个方面。这两部经典共同奠定了中医药学的基础,使中医逐渐走向系统化、规范化。 3. 医德与医风 张仲景不仅医术高超,还极具医德。他主张“医者仁心”,关心患者疾苦,讲究医德医风。这种精神影响了后世无数医者,成为医者的楷模。 三、药方写得比微信聊天还顺畅的秘密 那么,为什么说张仲景“把药方写得比微信聊天还顺畅”?这其实涉及到他在医学写作上的智慧和技巧。 1. 简洁明了,条理清晰 张仲景在书写药方时,非常注重条理清楚,逻辑严密。比如,他会按照“证候——辨证——用药”的顺序逐步展开,让读者一目了然。即使是复杂的疾病,也能用简洁的语言表达出来,没有多余的废话。这种写作风格,类似于我们现在用微信聊天时,简洁直白,方便理解。 2. 语言通俗,贴近生活 他善于用通俗易懂的语言描述病情和药方,不使用晦涩难懂的术语,让普通人也能理解。这一点,尤为重要。比如,他会用“咳嗽、发热、口干”这些日常用语描述症状,而不是堆砌大量医学术语。 3. 结构合理,层次分明 药方的结构设计得非常合理,每一部分都清晰划分。例如,先列出主证,再列出辅证,最后给出药方。这样一来,读者(或患者)可以快速找到自己关心的内容,就像聊天中“问一句、答一句”那样自然。 4. 图文并茂,方便理解 虽然古代没有现代的图片,但张仲景在书中常用一些简洁的符号或示意图,帮助理解药物的配比和用法。这种方式,极大提升了药方的可读性和实用性。 5. 经验丰富,灵活应变 张仲景的药方不是死板的模板,而是根据不同患者的具体情况灵活调整。这种“因人而异”的思路,也体现在他写药方的技巧中。他会考虑到患者的体质、病情变化,及时调整药物用量和配比,就像我们聊天中根据对方的反馈调整话题一样。 6. 传承与创新的结合 他在继承前人的基础上,不断创新,结合自己的临床经验,写出更适合当时社会和患者的药方。这种不断优化的过程,使得药方内容更贴近实际,更易于理解和应用。 四、张仲景的医德与人文精神 除了医术,张仲景的人文精神也是他被尊为“医圣”的重要原因。他视患者如亲人,重视医德修养。他曾说:“医者,仁心也。”这句话体现了他对医者职业的深刻理解。 在他的一生中,有许多感人的故事。例如,他曾为一位贫困患者免费治病,甚至自己不惜耗费财力去采药。这样的精神,感染了一代又一代的医者,也让他的药方不仅仅是医学的结晶,更是人性的体现。 五、现代启示:传统智慧与现代沟通的结合 今天,我们可以从张仲景的药方写作中学到很多。无论是医学、还是其他领域,简洁、明了、贴近生活的表达方式,都能大大提升沟通效率。 在微信、微博等现代社交平台上,信息爆炸,内容繁杂,如何让信息更易被理解和接受?答案或许就藏在古人的智慧中——用简洁明了的语言,结构合理,张仲景经方 中医张仲景 张仲景传奇