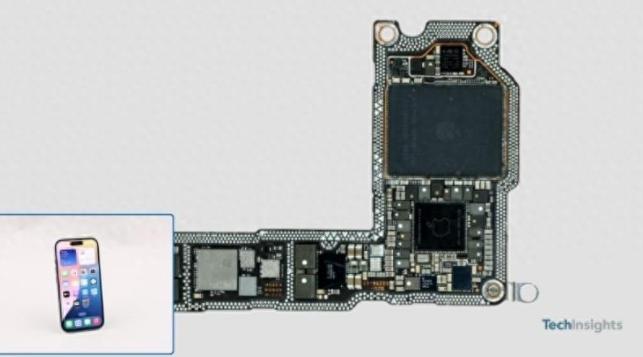

[微风]10月9号,咱们国家商务部发了个公告,把加拿大的TechInsights公司和它旗下9家子公司,直接拉进了“不可靠实体清单”。 简单说就是,这家公司以后别想在中国做生意、搞投资了,相当于被咱们彻底赶出中国市场!很多人可能没听说过这家公司,但它干的活儿,却跟咱们国家的科技命脉息息相关。它被制裁,真的一点都不冤。 TechInsights是干嘛的?说白了,它就是科技界的“法医”,专门搞“逆向工程”的。市面上任何一款新出的手机、电脑,或者任何一块先进的芯片,它都会第一时间买回来,然后拿到实验室里,用各种高精尖设备,一层一层地拆开,一微米一微米地分析。 它的目的不是仿造,而是写一份极其详细的“解剖报告”,把这块芯片的设计图、制造工艺、所用材料、技术参数,全都给你扒得底裤都不剩。然后,它会把这份报告卖给它的客户。 这听起来像是个正常的市场研究行为,对吧?但离谱的地方就在这儿。TechInsights最大的客户之一,是谁?恰恰就是中国的企业。 很多中国公司,包括一些芯片设计公司,为了了解竞争对手的产品,或者为了验证自己的技术路线,会花钱买TechInsights的报告。 这就形成了一个极其荒诞的循环:中国企业辛辛苦苦,投入巨资,研发出了一款先进芯片,推向市场。 然后,TechInsights把它买回去,拆解分析,写出报告。接着,中国的其他竞争对手,甚至是国外的竞争对手,再花钱买这份报告,把中国的技术成果给研究个透。这不就是典型的“拿中国的钱,抄中国的技术”吗?这跟吃里扒外有什么区别? 更让人无法容忍的是,在当前这个全球科技战的大背景下,这种行为的性质已经完全变了。它不再是单纯的市场分析,而可能变成了一种“技术情报”的传递。 当美国正想方设法卡我们脖子,试图搞清楚我们芯片到底发展到什么水平的时候,TechInsights的这些报告,就成了最直接、最准确的情报来源。它可能无意,但它客观上成了别人对付我们的“眼睛”和“耳朵”。 咱们国家花了多少人力物力,好不容易在芯片领域取得一点突破,结果你转眼间就把家底亮给了全世界,这谁能忍? 所以,这次制裁,绝不是小题大做。这是中国亮明态度:我们的市场欢迎你来做生意,但前提是你得守规矩,不能损害我们的国家安全和利益。 TechInsights的商业模式,建立在中国科技进步的基础之上,它靠“解剖”中国产品来赚钱,却又反过来可能伤害中国的科技生态。这种“吃饭砸锅”的行为,触碰到了最核心的红线。 被列入“不可靠实体清单”,对TechInsights来说是致命的。首先,它失去了全球最大的半导体市场——中国。它再也无法第一时间买到最新的中国产品进行分析,它的报告将失去最重要的信息来源。其次,它也失去了中国客户。 那些曾经花钱买它报告的中国企业,现在肯定不会再跟它有任何往来。一个靠信息差赚钱的公司,既失去了信息源,又失去了客户,这基本上就等于宣判了它的“死刑”。这时候再哭,真的来不及了。 这件事也给所有类似的公司敲响了警钟。过去,他们可能觉得,技术分析是中立的,是商业行为。但现在,中国明确告诉你们,不行。在核心技术和国家安全领域,没有所谓的“中立”。 你的每一个行为,都可能被赋予地缘政治的意义。想在中国赚钱,就必须尊重中国的核心利益,不能一边赚着中国的钱,一边又做着可能损害中国利益的事。 这背后,其实是一个大国在崛起过程中,必然会经历的“规则重塑”。我们不再仅仅是全球化的参与者,我们也要开始成为规则的制定者和维护者。 对于那些利用规则漏洞,损害我们利益的行为,我们有了更直接、更有力的反制工具。“不可靠实体清单”就是其中之一。它告诉世界,中国的市场是开放的,但不是谁都可以来撒野的。 那么,问题来了。各位朋友,你们觉得这次制裁,是一次必要的自我防卫,还是一种过度反应?在全球科技竞争日益激烈的今天,我们应该如何划定“商业分析”和“技术窃密”的界限?一个更加开放的中国,和一个更加注重安全的中国,这两者之间,我们该如何找到平衡?欢迎在评论区留下你的看法。

评论列表