攀岩突然之间火了起来。攀岩爱好者郑先生突然发现,身边不少朋友开始加入他的行列。上海的攀岩馆也像雨后春笋般一个个开起来,周末的时候一些线路下方甚至还会排起长队。

曾经小众的攀岩馆逐渐成为都市青年休闲新去处,《中国攀岩行业发展报告(2024)》显示,截至2025年1月,我国国内现有攀岩场馆共811家。而仅在上海,根据市社体中心的统计,合法经营的攀岩场馆有109家。蓬勃的新兴市场、跃跃欲试的年轻人,带来消费活力的同时,也将曾经“小众”项目的安全风险推向大众眼帘。

今年8月,上海市民王女士在静安区一家攀岩馆进行抱石攀岩,意外跌落时左脚掉在两块垫子接缝处,造成撕脱性骨折。10月初,上海另一网友在杨浦区一家攀岩馆攀爬时,也因岩点脱落摔下墙面。

解放日报·上观新闻“民声直通车”记者走访发现,室内抱石攀岩逐渐成为年轻群体中一项具有社交属性的休闲方式,而与之相伴的,是未被完全普及的安全意识,和管理仍有不少疏忽的攀岩场地。

当极限运动成为大众休闲

“随着这项运动的普及,专业性和安全意识逐渐被稀释了。”这是郑先生最切身的观感,三年前他刚开始接触抱石攀岩,先是找教练上课,把基本动作学了个七七八八后,才开始自己摸索和练习。如今,越来越多年轻人在社交媒体上看到抱石攀岩相关推荐,抱着尝试和打卡的心态加入,市面上不少抱石攀岩馆也提供单次攀岩团购优惠。但是,配备教练的攀岩课程价格昂贵,以至于“次新人带新人”或是“蹬腿就上”的现象十分普遍。

据德国攀岩协会(DAV)和攀岩馆协会KLEVER每年的统计,报告事故中75%都发生在抱石攀岩馆,相比高墙攀岩,抱石攀岩墙面矮、不设安全绳,看似易攀爬好入门,实则受伤概率更高,大部分受伤是由于摔倒在抱石垫上而造成的。

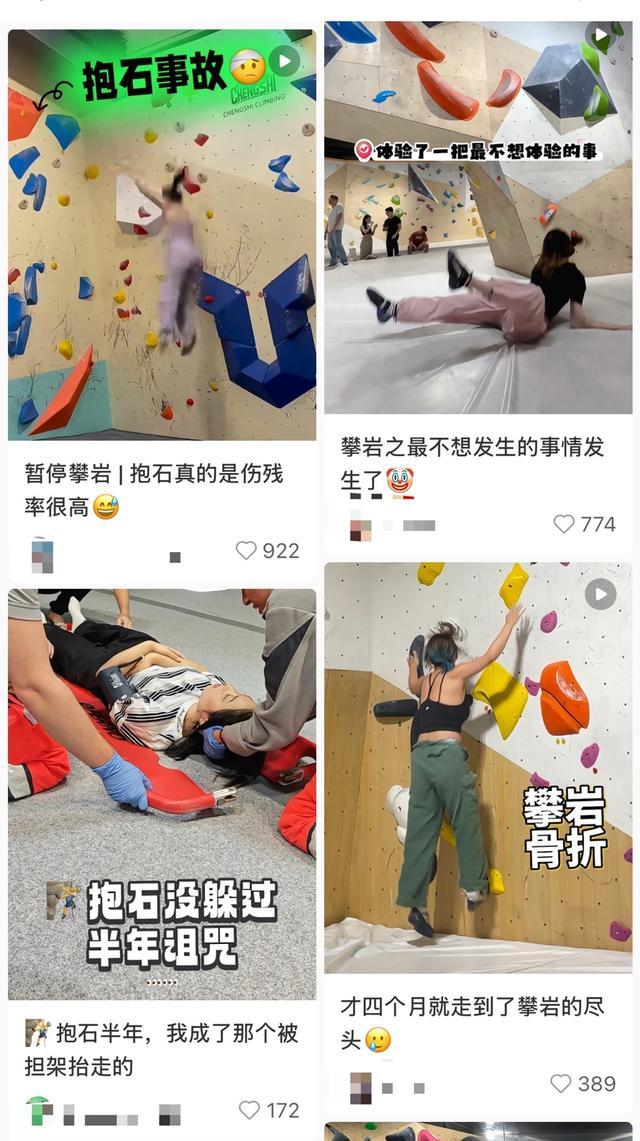

社交媒体上不少人分享抱石攀岩受伤经历。

这项运动真实的风险性如何?带着这种疑惑,记者报名了静安区一家攀岩馆的团课。到店之后,工作人员先引导记者填写了保险信息,随后从热身开始进行课程。简单热身过后,教练教学的第一个动作是下落,据这位教练介绍,规范的下落动作应是双腿在岩点上下蹲后向后倒,随后双手抱胸躺在垫子上,然而记者在实操中发现,即使是看似简单的下落,记者前两次都斜侧着摔在垫子上,直到第三次才习得动作要领。

记者观察下来,以不规范姿势下落的人并非少数。“惊险时刻”随时可见:在相对有难度的线路上,一名未成年人正在向上攀登,他十分轻巧灵活地攀上了顶点,此时地面围观处响起了掌声,而他就在这一瞬间面向前方,直直跳下了三四米高的抱石攀岩墙。专业攀岩教练阮先生称,如果不练习至习惯性做出规范的下落动作,直接跳下、像记者一样斜着摔下或是手撑垫子,扭伤乃至骨折都是常有的事。

随后,在学习和尝试攀爬的过程中,记者发现,在社交媒体上那些“很轻松”的动作,站在低点蹬腿伸手抓上方的岩点,或是横着完成重心转移和换脚,在初次尝试中都有一定难度。由此看来,在社交媒体上被不少人推荐为“周末休闲”“约会新招”“遛娃友好”的抱石攀岩,实则需要一定的体力和技巧,并非运动小白能“蹬腿就上”的。

“攀岩的实质还是一项极限运动”,郑先生说,参与者的安全意识普及并没有跟上项目的大众化过程。就记者在上文提及的保险环节,据攀岩爱好者淮南介绍,部分攀岩馆会直接在单次团购优惠中赠送个人意外险,而大部分攀岩馆则会在前台设置提醒,运动者入馆时可选择自行购买或签订风险承诺书放弃购买,淮南接触过的一些朋友就会因为攀岩次数较多而选择放弃购买保险,市民王女士受伤后,也因未购买个人意外险和商家产生了纠纷。

攀岩馆入场需签订安全告知书。

还有一种现象也很普遍。“新人三五成群来玩,一个人爬,其他人在下面指导或者围观,激动中忘记了安全距离”,阮先生在日常攀岩和指导中经常遇到这种情况。部分攀岩者挑战难度线路时,会选择让朋友拍摄留念,前者攀爬时,后者往往举着手机离开不足半米。攀爬的人若意外滑落,举着手机的人往往后撤不及。记者注意到,攀岩馆的垫子上画有黄色边框区域,一般作为围观或休息区域,而其余未划分区域则应让出给攀岩者,然而实际上不少人“越线”,记者就在意外落下时不小心撞上了后方黄线内站着的学员。

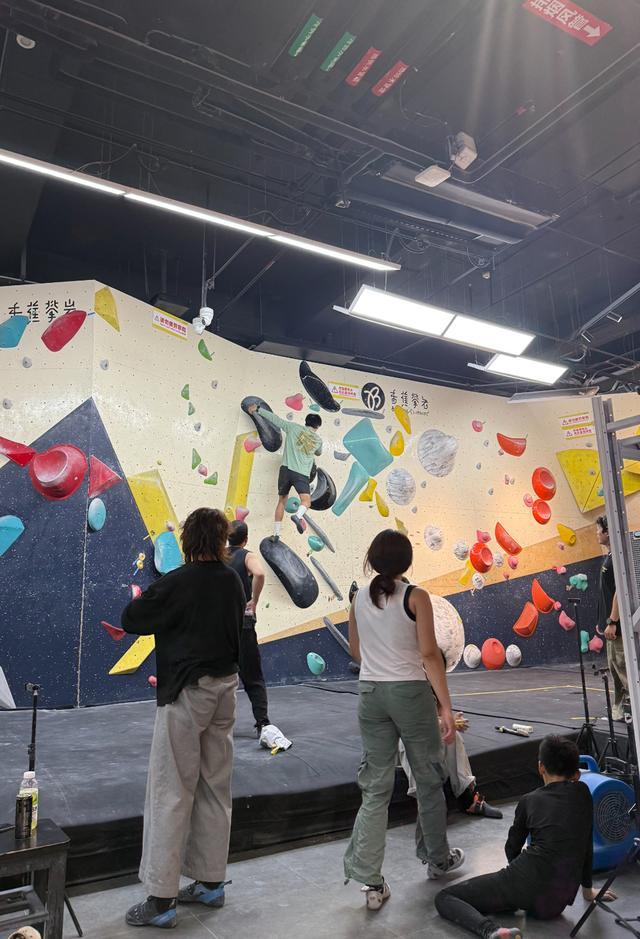

有人挑战难线时不少人围观。

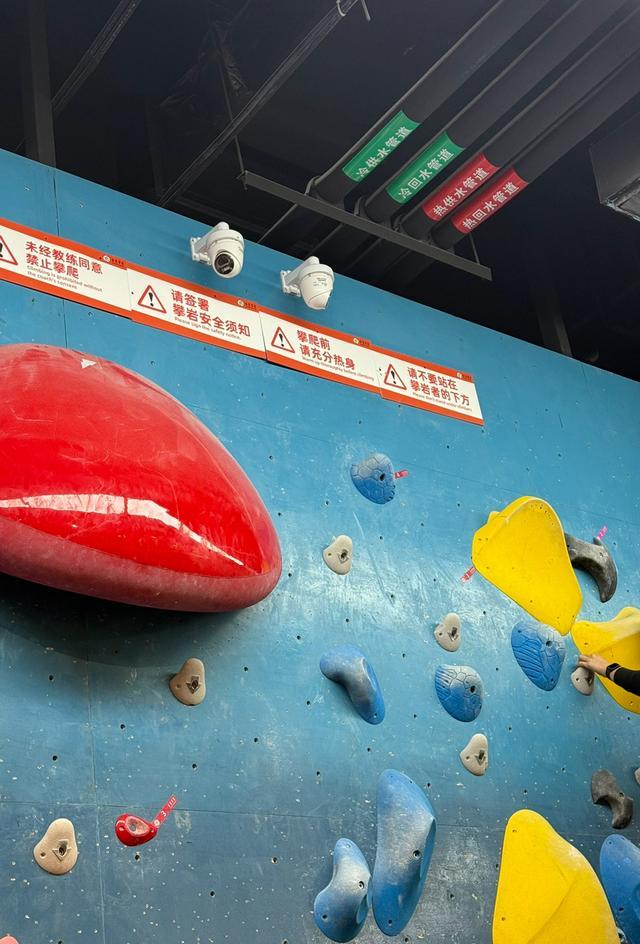

攀岩墙上张贴有不少安全提示。

“很多新人不知道怎么处理‘撞线’”,郑先生也向记者吐槽。攀岩馆的墙面上,同一颜色的岩点为一条线路,不少线路存在交叉区域,所谓“撞线”则是两人攀爬不同线路,在交叉区域“撞”上。不少新手在这种情况下容易慌张甚至摔下,关于如何“让线”也缺乏相应的技巧培训。

“攀岩的尽头是骨折”,这是社交媒体上很多攀岩人的自我调侃。采访中,不少攀岩爱好者告诉记者,喜欢抱石攀岩是因为它是一项兼需脑力体力的运动,挑战一条线路登顶所带来的成就感让人快乐。“大部分时候受伤其实是因为挑战了自己能力之外的点”,郑先生总结到。当参与一项运动,以风险提示、安全保障、自我认知为前提,才能无负担享受运动的乐趣。

岩馆的商业性和安全性不应冲突

当抱石攀岩从小众走向大众,风险不仅被抛掷给蜂拥而来的参与者,处于十字路口的也有正在商业化探索中的攀岩场馆。

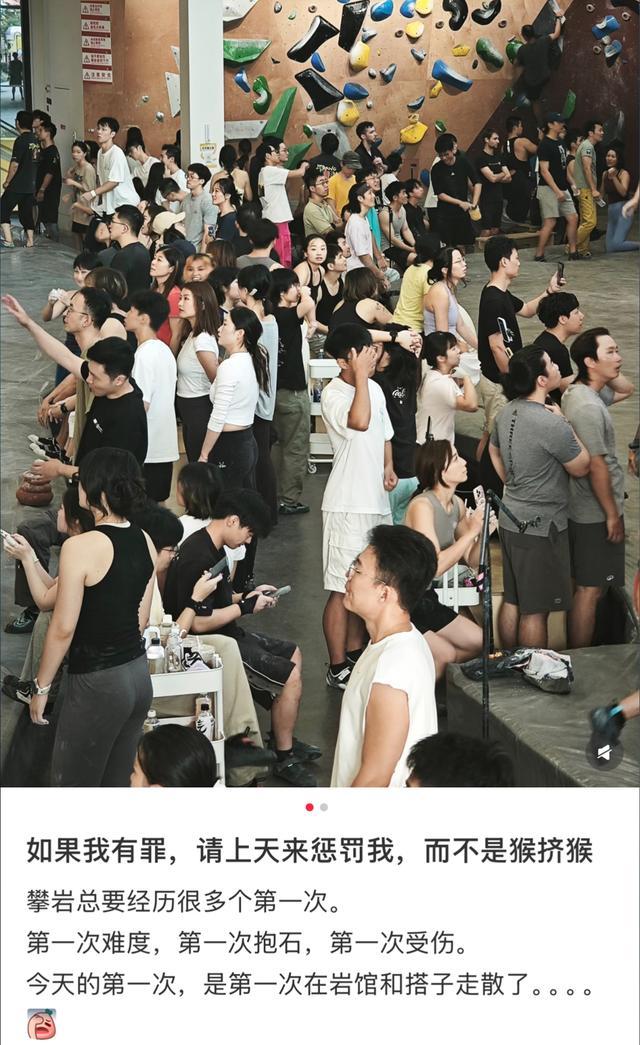

10月12日,国庆长假后的周末单休,数名攀岩爱好者涌向香蕉攀岩延安西路店,这是上海市一家颇受攀岩者欢迎的场馆。有网友用“猴挤猴”调侃当日场馆的情景。淮南碰巧也在,她告诉记者,“从未见过攀岩馆有那么多人。”从图中可见,每条线路下方都排起密密麻麻的长队,几乎到了人挤人的程度,在这种情况下,保持安全距离十分困难,“撞线”也更为普遍,安全隐患在无形中增加了。

攀岩爱好者小诺对此很不解:“美术馆、博物馆都会限流,攀岩馆为什么不能限流呢?”

网友吐槽攀岩馆人数过多。

攀岩人数增多了,不少攀岩馆的安全提示和巡查措施却不一定跟得上。根据《上海市高危险性体育项目管理办法》,经营者“应当保证经营期间配备不低于规定数量的社会体育指导人员和救助人员,前述人员应当持证上岗、佩戴能标明其身份的醒目标识”,然而就淮南常去的几家攀岩馆,几乎没看到过巡场人员的身影。在上面攀爬时下方有人走动,或是有人攀岩过程中做出危险动作,都没有得到过提醒。软先生也认为,不少攀岩馆对“上方攀爬时下方保持距离”这一规范的提示不到位。

记者体验攀岩的当日为工作日,攀岩馆整体人流量较少,但除了为记者和朋友上课的攀岩教练,在该攀岩馆未看到明显有工作人员特征的人巡场,下方近距离拍照和危险动作跳下等也没有人进行提醒。“这些岩点会脱落吗?”前台工作人员表示,岩点十分牢固,会定期检修和换线,但并未告知具体时长间隔。

软先生告诉记者,岩点本身的牢固程度和定线员的习惯也有一定关系,有的定线员习惯性用短钉子,爬的人多了容易松动,就会出现上述网友攀爬时突遇岩点脱落摔下的情况。关于多久检修一次,行业内并没有明确规定。

当攀岩越来越成为一种“都市新时尚”,需要做足准备的不止运动者,其实应当是整个行业。作为高危项目管理的对象,攀岩场馆多久检修一次、记录如何公示、场馆应配备多少位巡场人员、巡场人员的资质公开,都应在市场发展的过程中补充完善。参与者热情、管理者规范,小众项目才能在安全准绳下逐步发展向大众。

栏目主编:毛锦伟