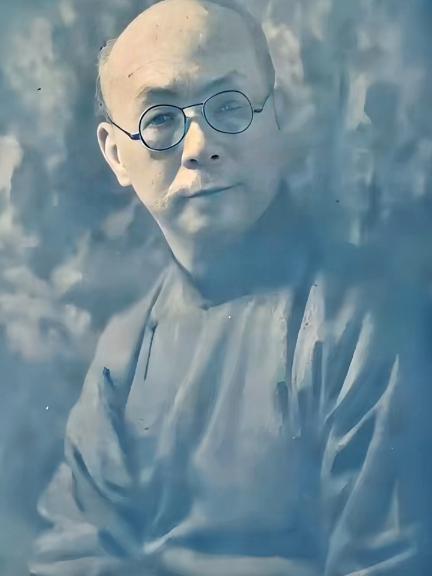

中国最大的汉奸是谁?他远比汪精卫更加可恨,要是没有他,日本连中国大门都进不了,在南京城里最招人恨的不是日本人,而是行政院里那个穿长衫的福建人。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 黄濬出生于福建福州,自幼聪慧,写得一手好字,文章屡受称道,早年师从陈宝琛,后来又赴日本早稻田大学镀金,回国后在北大短暂任职,北平、南京两地的文士和政客圈子,对黄濬并不陌生,梁启超、胡适等人都曾与他有过交往,凭借出众的才学和文化底蕴,黄濬轻松获得行政院机要秘书之职,这个位置,意味着对国家最高机密的触及。 在外人眼中,黄濬的生活有文人雅士的风度,每天着长衫,出入高堂,谈诗论道,实际上,权力和信息的诱惑,早已让他走向另一条路,行政院的会议室里,他是专门负责记录的那个人,每一份涉密文件,每一次战略部署,他都最早知晓,正是这种信任,为后来的灾难埋下了伏笔。 日本驻南京领事馆的人物,敏锐地觉察到黄濬身上的破绽,金钱的吸引、生活的困顿,逐渐撕开防线,黄濬并未抵抗太久,自1932年起,他便开始与日本势力暗中往来,随着时间推移,他不仅自己沦陷,还拉着儿子黄晟一同陷入泥潭,黄晟时任外交部职员,主要负责中外文件翻译和流转,正好为父亲提供协助。 父子二人分工明确,黄濬掌握会议要点,黄晟负责译稿和外联,情报传递手法层出不穷,糖纸、毛巾、帽檐、咖啡馆衣帽钩,这些看似寻常的小物件,成为封锁线上的破口,每当国府高层有重大决策,黄濬便在第一时间将关键信息转化为“随身小物”,托付黄晟,或直接交给日方联系人,通过“东亚同文书院”等学生网络,情报很快流出南京,抵达上海,再传至日本。 江阴要塞的沉船封江计划,是国民政府试图扭转战局的重要一招,此举本可让日军丧失水上优势,上海、南京两地的战线压力随之大减,计划要求严密,只有五人知晓全部细节,黄濬作为会议记录者,将每一项布置、每一组坐标都留在案头,会议结束不久,他便以“养生”为名,再次前往汤山温泉,密信已被藏进糖盒,带走的正是那份改变历史的机密。 情报流出后,日舰迅速撤离,计划落空,海军被动,紧接着,日军改变战略,从吴淞口强行登陆,炮火直击嘉定与宝山,淞沪战线压力陡增,国府守军猝不及防,上海失守后,南京局势加速恶化,许多军事将领在回顾时,都无法解释敌人为何能如此精准预测己方动向。 黄濬泄密带来的后果,不止于失去战略主动,国府高层行踪频频暴露,刺杀危机接连发生,蒋介石原本准备乘坐英国大使装甲车前往上海,路线刚刚确定不久,日军炸弹已提前埋伏,英国大使重伤,蒋介石临时改变行程才得以幸免,调查发现,行动路线、文件流向,都经过黄晟手中,之后,又有间谍混入中央军校,试图在重要活动中实施刺杀,被捕者的入场证同样出自黄晟之手。 连续的泄密事件,引起军统高度警觉,戴笠下令全力追查内鬼,黄濬的行为逐渐露出马脚,军统特工长期跟踪,掌握了糖盒、咖啡馆等传递情报的证据,最终,一次糖盒交接被当场截获,里面塞着南京最新的兵力部署图,黄濬于1937年8月25日在行政院门口落网,面对审讯,他拒不承认,直到父子二人分别被捕,铁证如山,才不得不低头认罪。 黄濬的结局,其实早已注定,蒋介石震怒,亲自批示死刑,1937年8月底,黄濬和黄晟一同被押赴雨花台执行枪决,没有公开审判,没有大张旗鼓,军统只留下简短的评价:他们不该知道他们知道的东西,父子的结局,成为抗战爆发后最早被处决的高官汉奸案例。 黄濬的名字,远不如汪精卫那般刺眼,但在抗战初期,他造成的伤害却极为深远,汪精卫的投敌在明处,所有人都可防范,黄濬则潜伏于核心机要部门,成为日本间谍网络的关键枢纽,江阴封江的流产,使得日军保留了长江制海权,淞沪会战的惨烈程度、南京保卫战的失利,都与黄濬的泄密密不可分,受其影响,数十万士兵伤亡,南京失守,惨剧接连上演。 情报战的残酷,在黄濬身上展现得淋漓尽致,纸面数据的流转,决定着前线的生死存亡,父子二人利用权力和信息优势,架起了一条直通敌国的“情报高速路”,他们的行为,不仅仅是个人的背叛,更是国家安全体系的塌陷,后续调查显示,1935年至1937年间,至少21份高度机密文件在离开行政院两小时内落入日本特高课之手,这些文件,内容涵盖布雷、封锁、空军调动、中英合作等核心领域。 黄濬留下的教训,不能止步于愤怒和谴责,战争的胜负,不只是正面战场的拼杀,更在于内部防线的坚固,汪精卫之流的明面投敌固然可恨,但像黄濬这样隐身于国家要害的“内鬼”,同样足以颠覆大局,历史上的间谍案,往往不是最聪明的人主导胜负,而是最薄弱的环节决定命运。 信息来源:中新网——汉奸黄秋岳:因泄露蒋介石行踪 被当局处决