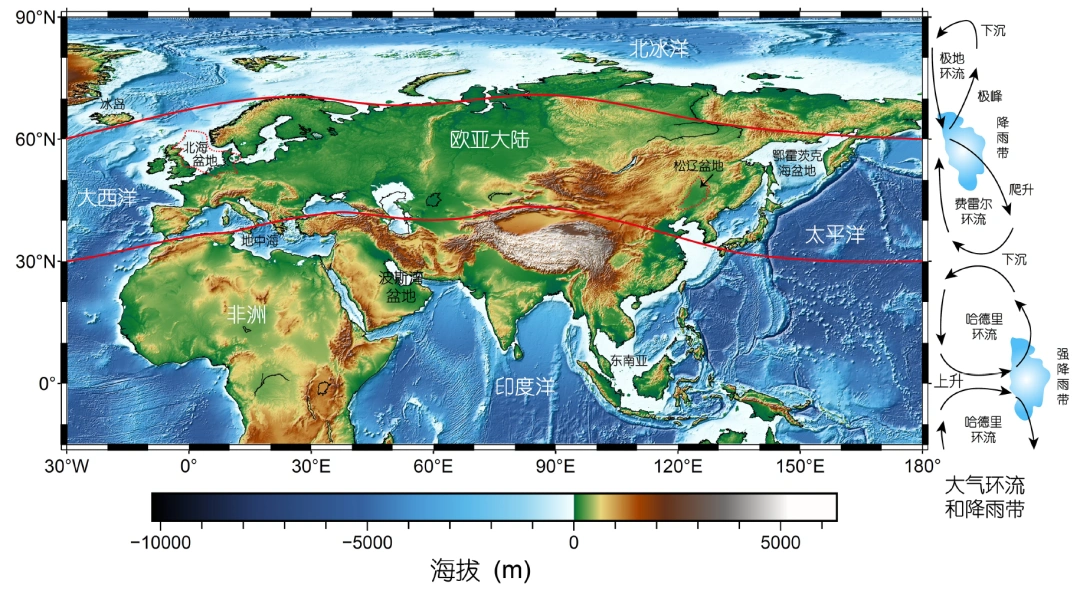

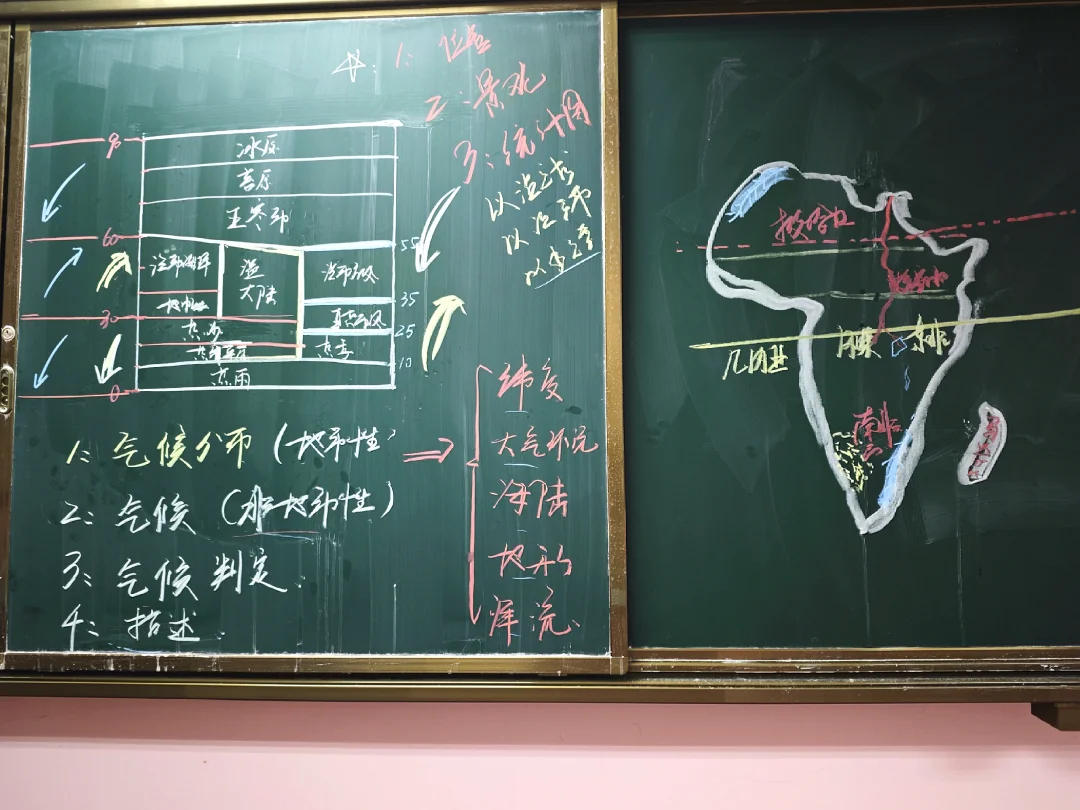

粉笔灰簌簌落在讲台时,总会想起撒哈拉的沙子。我数十年如一日地在黑板上画着季风环流图,却从未见过真正的地中海式气候。当课本上那句"冬季温和多雨"被我用红笔重重圈出时,指尖突然泛起潮湿的幻觉——那究竟是亚平宁半岛的雨水,还是教室里回南天的水汽?

批改作业时总在"贝加尔湖是构造断陷湖"的答案旁画勾,可这几个文字在舌根早已生出铜锈。某个春寒料峭的午后,后排男生突然举手:"老师见过冰封的贝加尔湖吗?"窗外的梧桐叶沙沙作响,黑板擦在深蓝色玻璃上划出苍白的轨迹,像极了地理图册上未完成的等高线。

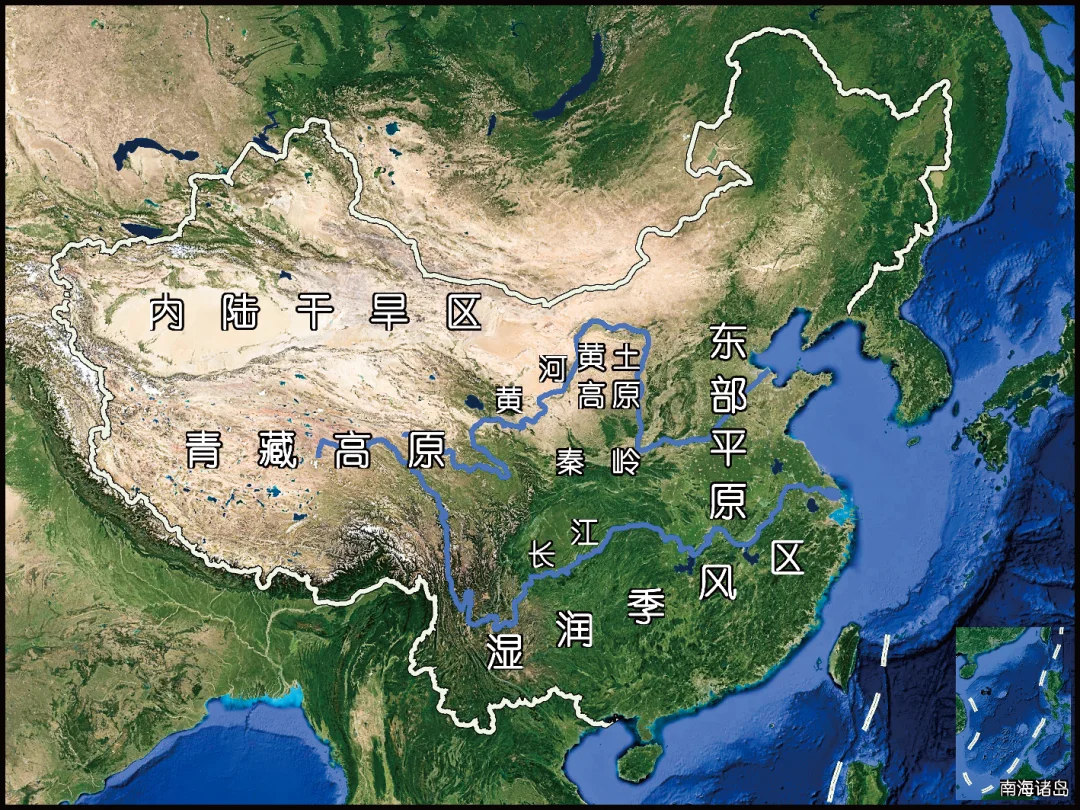

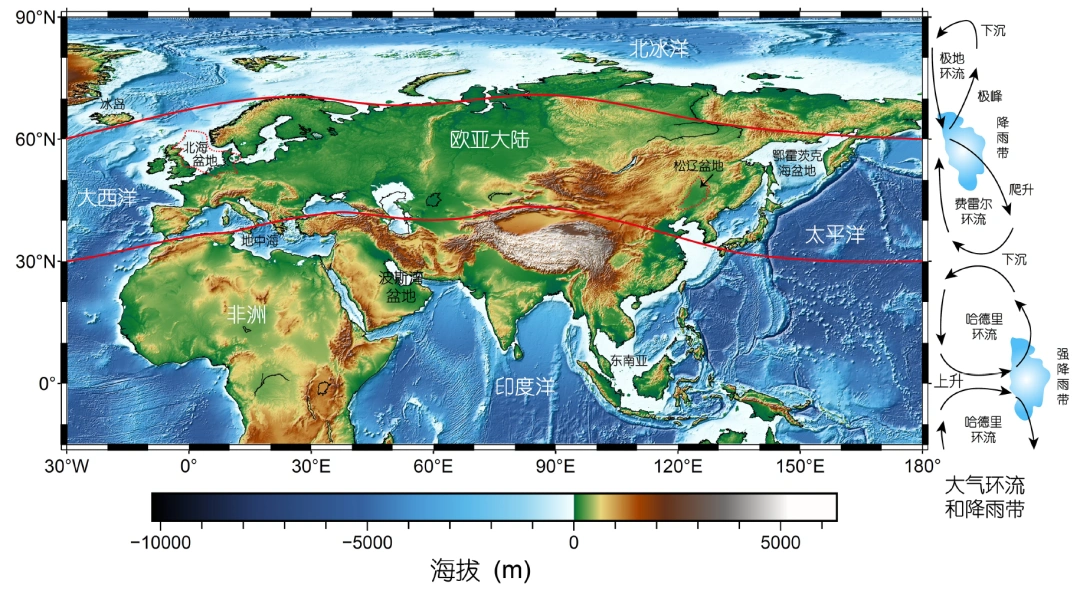

退休前最后那堂课,我特意将地球仪擦得锃亮。转动时轴承发出干涩的摩擦声,仿佛西伯利亚荒原呼啸而过的北风。学生们埋首整理笔记的间隙,我悄悄把额头贴在亚欧大陆的版图上,冰冷的塑料外壳下,帕米尔高原的积雪正在春日里悄然消融。

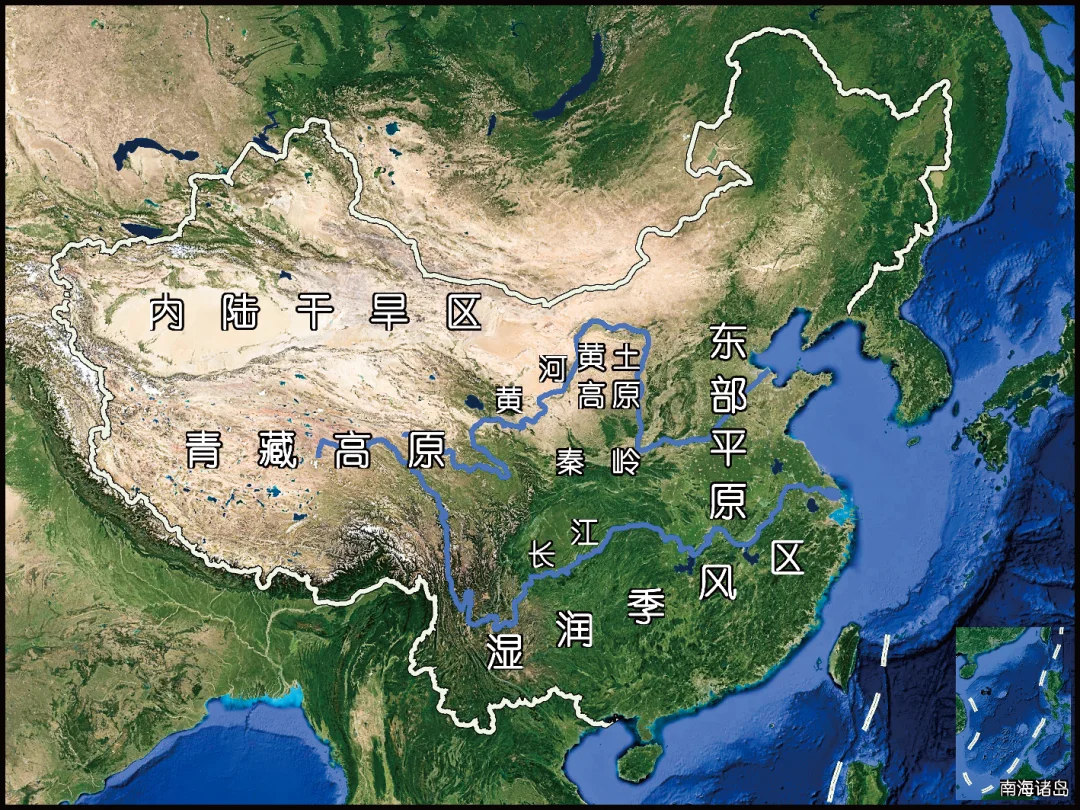

此刻夕阳正斜斜切过讲台,粉笔槽里躺着半截未用完的蓝色彩笔。忽然想起二十岁那年,师范学院的银杏树下,我曾把世界地图折成纸船放进喷水池——那时以为所有的江河湖海,终将在三尺讲台上奔涌而来。