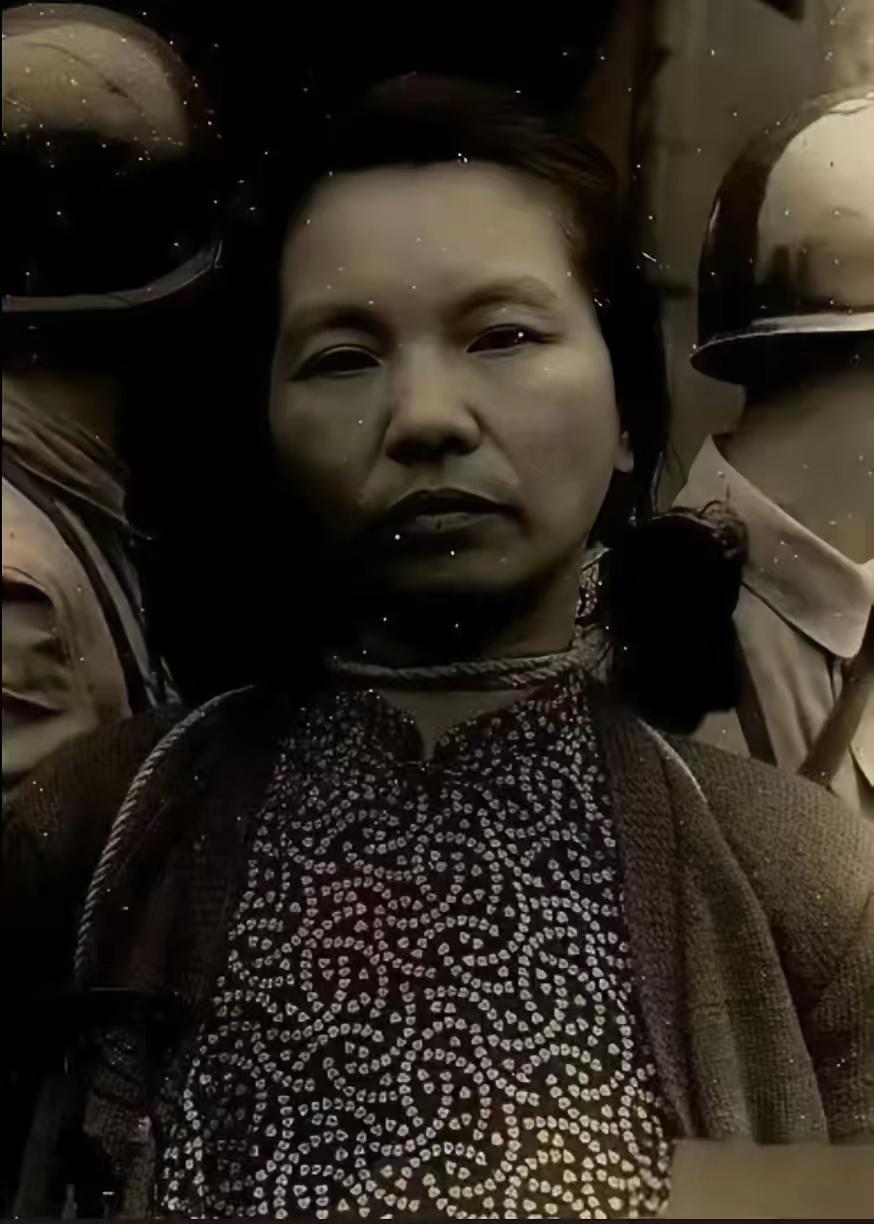

《沁园春·信仰之塔》 虎穴藏魂,碧波凝血,浩气凌霄。 念七弹洞身,未瞑双目;刑场饮弹,犹望北朝。 密卷传星,舆图换世,孤岛潜行夜与朝。 马场町,共千魂泣血,苔石斑凋。 谁言忠骨烟消?有信仰如磐不可摇。 待金瓯补缺,重归汉帜;海峡浪静,再酹英豪。 筑塔临风,铭功耀日,永照中华统一道。 承遗志,看新程后辈,续写风骚。 为解放台湾牺牲的烈士都是英雄,他们的名字或许曾沉默于历史,但功勋永垂不朽。期待有一天,在台北马场町筑“信仰之塔”,巍然矗立,见证英魂归乡,山河永固。 ---- 先别被“沁园春”三个字吓住,觉得又是高大上。说白了,这就是一封写给地下工作者的“家书”,只是用了词牌名当信封。词里写的“七弹洞身”“刑场饮弹”,不是形容词,是纪实——1950年台北马场町,枪声一响,倒下的可能是送情报的小贩,也可能是画地图的老师。子弹穿过肚子,手还死死攥着那张皱巴巴的登陆草图,血把“汉”字染得通红。 我曾在厦门的烈士纪念馆,见过一份复制件:巴掌大的香烟纸,上面用铅笔描着基隆港的油罐位置,字迹歪歪扭扭,像小学生作业。讲解员说,这是某位交通员临刑前塞给狱友的,“如果活着出去,交给北边”。后来狱友真活着出来了,纸却烂得只剩半张,被塑封起来,放在射灯下,像一块烧红的铁,谁靠近都觉得烫手。那一刻,我突然懂了什么叫“信仰如磐”——不是口号,是把命压上去,还嫌赌注不够大。 再说回“信仰之塔”。有人吐槽:又是塔,又是碑,是不是太形式?我倒觉得,形式有时候就是内容。你去过台北忠烈祠吗?那里供奉着抗战烈士,却唯独少了“白色恐怖”年代被枪决的地下党。原因很简单——他们当年被扣着“匪谍”帽子,连名字都被涂改,骨灰直接撒在马场町河沟。如今河沟盖了马路,上面跑公交,司机根本不知道轮子底下曾经有血。建一座塔,就是把压扁的历史重新立起来,让公交车等红灯时,乘客抬头能看见:哦,原来这里不是天生太平,是有人用命铺了路。 塔建多高?不用攀比101大楼,四五十米足够,像一枚巨大的钉子,把“统一”二字钉进 skyline。塔身可以嵌LED,晚上滚动播放烈士姓名——不是那种庄严的楷体,而是手写风格,像他们当年传递情报的笔迹。有人担心:会不会被喷漆?被扯旗?那就对了,说明塔活着,像一块会流血的肉,谁碰谁疼。真正可怕的,不是被攻击,而是被遗忘。 有人问我:建塔的钱谁出?我翻了个白眼:国家缺这点钢筋水泥?随便一场文艺晚会的灯光钱,都够盖两栋。关键不是钱,是“准不准”。岛内绿营一听“统一”俩字就跳脚,蓝营也不敢高声,怕选票飞走。那就换个说法,不叫“统一塔”,叫“和平纪念园”,总可以吧?再不行,叫“白色恐怖纪念馆”,纪念所有被时代碾过的普通人——把“统一”藏进注释里,先让名字立起来,再让意义慢慢发芽。 我外公当年是福建沿海的渔民,口述里见过“水鬼”——其实是泅水送情报的地下交通员。外公说,那些人瘦得跟筷子似的,却能在海里泡三小时,躲探照灯像躲猫。后来电台被抓,一排人绑在沙滩上,机枪扫过去,血把海水染成淡红。外公吸着旱烟,眼眶通红:“他们连名字都没留下,浪一打,啥都没了。”所以每次听到“建塔”,我都想起外公的烟斗——烟雾飘啊飘,像那些没回来的魂。塔立起来,烟就有了根,不再随风四散。 塔下可以留一块空墙,让游客写便利贴——不是“到此一游”,而是“你想对烈士说什么”。有人写:“哥,海峡没那么宽了,再等等。”有人画简笔画:一只纸飞机从西岸飞到东岸。管理员定期拍照,传到网上,让墙继续长高。十年后,墙被贴得密密麻麻,像一块巨大的创可贴,盖住旧伤口,也提醒新人:疼过,别忘。 最后,回到那首《沁园春》。词写得再豪迈,也只是文字,真正能“永照统一道”的,是咱们这些还活着的人。塔可以建,碑可以立,可如果公交车经过时没人抬头,如果学生春游只忙着自拍,那塔再高的,也只是水泥柱。与其争论形式,不如先让心亮起来——去纪念馆看看,给烈士点支烟,或者在社交平台上转发一条“马场町的故事”。别小看这些动作,像星星点灯,一盏接一盏,连成银河,才能照见回家的路。 毕竟,统一不是终点,是起点;塔不是句号,是省略号,等着我们续写后面的风骚。而续写的第一步,就是记得——记得那些没等到天亮的人,记得自己为什么能站在天亮里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表