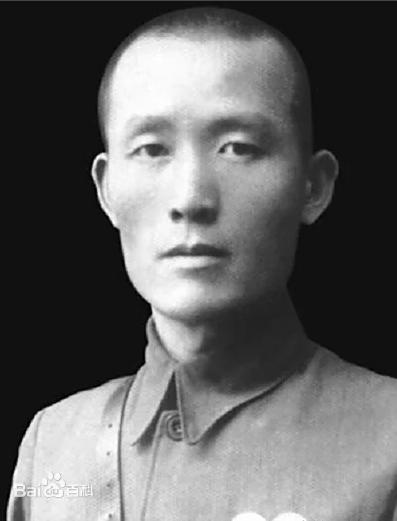

吴石牺牲后,接替他的徐会之更是我党王牌,但他竟然选择向国民党自首,因此他背负多年骂名。可多年后,人们却发现徐会之当年自首的背后,竟然隐藏着令人感动的真相。 一个“叛徒”标签,能压垮一个家庭三代人。1951年徐会之被国民党枪决后,他在大陆的亲人出门都要低着头走路,街坊邻居的指点像针一样扎人。 这份屈辱源自1950年那份《人民日报》内部通报,上面明确定性他“革命意志衰退,主动向敌自首”。 没人能想到,三十四年后,当两岸档案陆续公开,这个被骂了半辈子的“叛徒”,其实是用生命给战友铺路的隐蔽战线英雄。 作为黄埔一期毕业生,徐会之和胡宗南、陈赓是同期同学,早年跟着邓演达搞反蒋活动,在天津组织黄埔革命同学会华北分会,公开揭露蒋介石的真面目,为此还被特务抓进过监狱。 邓演达遇害后,他虽与党组织暂时失去联系,却始终没停下反蒋的脚步。1945年他当上汉口市长,1947年汉口升级为直接归中央管辖的特别市,他继续留任,这份资历让蒋介石都得给几分薄面,更成了他潜伏的最佳保护色。 1950年春天,徐会之接到了一生中最危险的指令:接替刚牺牲的吴石,重建台湾地下情报网。 那时的台湾就是个巨型牢笼,蔡孝乾的叛变让整个地下组织彻底暴露,特务拿着名单挨家挨户搜查,吴石、朱枫等骨干相继遇害,大陆与台湾的情报线路全断了。 所有人都劝他别去,可徐会之只收拾了简单的行李,以“处理旧部遗留问题”为由登上了去台湾的船。他心里清楚,自己的黄埔身份和市长履历,是唯一能在敌人心脏立足的资本。 刚到台湾没两个月,徐会之就察觉情况不对。负责监视他的保安副司令彭孟缉,是出了名的狠角色,几次“偶遇”都话里有话。 他还发现联络点的暗号被人动了手脚,这意味着自己已经暴露,只是敌人还在等他牵出更多人。 如果被抓后严刑拷打,就算自己能扛住,那些还没暴露的同志也会被顺藤摸瓜,之前吴石用生命保护的线索就全白费了。 1950年深秋的一个早晨,徐会之主动走进了国民党政工高官袁守谦的办公室,这位黄埔老同学看到他时,惊讶得手里的茶杯都差点掉了。 徐会之递过去的“自首书”写得密密麻麻,里面全是些早已失效的联络点和脱离组织多年的旧人名。 他故意在里面提了句“彭孟缉曾与我谈及对时局的不满”,这句话像根刺扎进了蒋介石心里,因为老蒋最忌惮黄埔系内部结党,后来彭孟缉果然被调离核心岗位,特务系统的节奏一下被打乱了。 这份“自首”从头到尾都是精心设计的局。徐会之知道,敌人要的是“破获大案”的政绩,与其让他们乱抓无辜,不如自己送上门给他们一个“台阶”。 他供述的“情报”看似详细,实则全是烟雾弹,特务们折腾了三个多月,只抓到几个早已和组织没关系的老人,渐渐就放松了警惕,大规模的搜捕行动也停了下来。 那些真正藏在暗处的同志,趁机转移到了安全地带,这正是徐会之想要的结果。 很多人觉得隐蔽战线的英雄都是宁死不屈的,可徐会之的选择恰恰说明,这条战线的残酷远不止于牺牲。 正面战场的英雄有冲锋的号角,而隐蔽战线的特工连喊一声“同志”都要藏着掖着,他们的勇敢往往藏在“妥协”里。 就像当年在北平潜伏的崔可夫,为了获取情报故意和特务称兄道弟,多年后才被公开身份。 徐会之的“自首”也是如此,他不是向敌人低头,而是在算一笔更残酷的账:用自己一个人的名声,换几十个同志的命。 蒋介石的多疑最终还是没放过他。1951年11月,案卷递到蒋介石手里,虽然没查出徐会之真正的秘密,但老蒋盯着“黄埔一期”这四个字,越想越觉得不安,毕竟这样的人要是真反了,破坏力太大。 一句“应即枪决可也”,就敲定了徐会之的结局。临刑前,徐会之穿着整齐的军装,要求面朝汉口的方向,那是他曾经掩护过地下党、为老百姓做过实事的地方。 接下来的三十四年,徐会之的家人成了“叛徒家属”,孩子上学被同学排挤,老人看病不敢报真名。大陆这边因为情报线中断,没人能说清他自首的真相,只能让“叛徒”的标签一直贴在他身上。 直到1985年,民政部和安全部重新核查了当年的绝密档案,那些藏在“自首书”里的虚假线索、被误导的特务行动轨迹,才拼凑出完整的真相。 组织正式追认他为革命烈士,这份迟到了三十四年的荣誉,终于送到了他家人手里。 隐蔽战线的英雄从来都没有统一的模样,吴石用牺牲彰显气节,徐会之用“自首”守护战友。他们都在用自己的方式,完成对信仰的承诺。