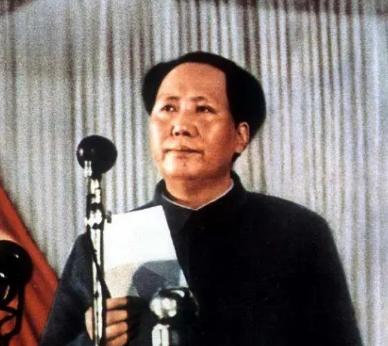

如果没有毛泽东,还会出现“王泽东”或者“李泽东”吗? 唯物史观告诉我们,历史的发展不会因为一个人怎么样而改变。凡是大事件,该来的总会来。意思就是,历史浩浩荡荡,个人的力量虽然有作用,但是过于渺小。 不过随着年龄的增大,我越来越发现,这个规律用在毛主席身上,似乎不成立。以前总觉得,是如果没有谁谁谁,真的会出现“某某某”或者“xxx”吗?在学生期间,我的答案一直是“会”,但工作之后,我开始意识到到极大可能是“不会”,至少,对中国来说,没有毛泽东,不会再出现另一个“王泽东”或者“李泽东”。 至于原因,无非这两点,你看看我说的对不对。 第一,历史唯物主义中的必然性与可能性在他身上形成了独特交汇。资本主义取代封建主义是人类社会发展的必然阶段,但旧中国半殖民地半封建的特殊国情,为越过资本主义直接走向社会主义提供了潜在可能,这种可能性却始终停留在理论层面。从太平天国运动到辛亥革命,近代中国无数仁人志士的探索均以失败告终,证明单纯的农民起义、资产阶级革命无法挽救民族危亡。 毛主席的伟大之处,在于他以马克思主义为指导,深入剖析中国社会性质与阶级状况,提出“农村包围城市、武装夺取政权”的革命道路,将统一战线、武装斗争和党的建设作为革命三大法宝,通过28年浴血奋战,最终推翻“三座大山”,建立中华人民共和国,真正将跨越式发展的可能性转化为现实。时势的确呼唤英雄,但能精准捕捉历史机遇、将可能性变为现实的英雄,绝非随处可见。 第二,毛主席在重大历史关头的决策展现了无可复制的唯一性。 1.上井冈山时,面对党内对“山沟里出不了马克思主义”的质疑,他坚持立足中国实际建立农村革命根据地,开创了中国革命的新起点; 2.四渡赤水期间,在3万红军被40万敌军围追堵截的绝境中,他以高度机动的运动战策略,声东击西、虚实结合,牵着敌人鼻子打转,最终巧渡金沙江跳出包围圈,这场战役被誉为战争史上的奇观; 3.北上战略的坚持,粉碎了分裂红军的企图,为革命保留了核心力量; 4.《论持久战》的发表,在亡国论与速胜论的喧嚣中,科学预见了抗战的三个阶段,为全国抗战指明方向; 5.抗美援朝决策更显魄力,在建国初期百废待兴之际,他力排众议毅然出兵,捍卫了国家主权与尊严。 更难得的是,他的才干覆盖哲学、政治、军事、战略等多个领域。作为党的主要缔造者,他创造性地解决了在农民占多数的国家建设马克思主义政党的问题,提出思想建党、三大优良作风等重要理论;军事上创立的毛泽东军事思想,指引人民军队从胜利走向胜利;治国实践中,他既擘画了社会主义制度的基本框架,又探索了符合中国国情的发展道路。这种贯通理论与实践、覆盖多个领域的综合素养,古今中外实属罕见。 综上,尽管“没有毛泽东是否会有他人替代”的命题本身带有假设性缺陷,但无可否认,毛主席的伟大与唯一是历史的必然。他既是顺应时代潮流的英雄,更是重塑历史进程的伟人,其历史地位无人能替代。