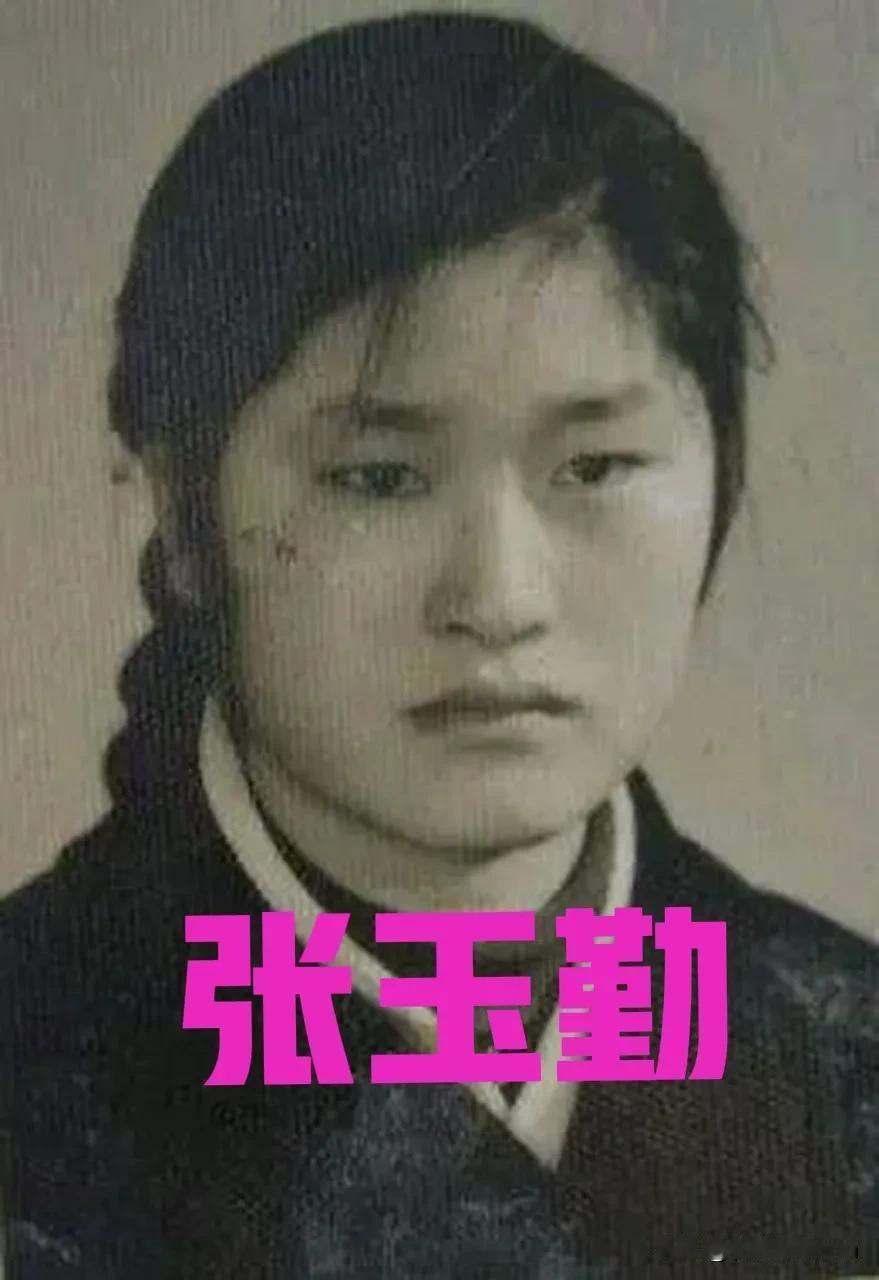

1973年,这名河南初二的女生因为英语试卷背面写了一句“我是中国人,何必学外文”,被老师批评后选择跳水自杀,这件事曾轰动一时,这个女生名叫张玉勤。 张玉勤家在河南一个普通县城,父母是国营工厂的工人,家里条件不算富裕,但对她的学习很上心。她平时在班里不算最拔尖的,但也听话懂事,作业本永远写得整整齐齐,放学回家还会帮妈妈择菜、喂鸡,左邻右舍都夸她“文静又省心”。 那时候学校刚恢复英语课没多久,课本内容简单,大多是“Long live Chairman Mao”这类句子,张玉勤对英语没什么兴趣,成绩也一直中等,可她从没想过,一张试卷会把自己逼到绝路。 那天英语考试,她对着卷子上的选择题、填空题皱了半天眉,好多单词认不全,句子也读不通顺。 眼看快交卷了,心里又急又委屈,想起平时听到的一些话——有人说“学外文是崇洋媚外”,有人说“咱们中国人,把中文学好就行”,她越想越觉得有道理,拿起笔就在试卷背面写下了“我是中国人,何必学外文”。 她没想着反抗谁,就是单纯觉得自己学不会,也不明白为什么非要学,想找个理由发泄下情绪。 交卷后没两天,英语老师就把她叫到了办公室。老师拿着试卷,语气挺严厉,说她“思想有问题”“不重视学习”,还说要把这件事告诉班主任,让班里同学一起讨论“学外文的意义”。 张玉勤低着头,眼泪一下子就涌了出来,她想解释自己不是故意的,可话到嘴边又说不出来——那时候的老师批评学生,很少有人会耐心听辩解,尤其是涉及“思想”层面的事,没人敢轻易反驳。 她攥着衣角,手指都掐白了,满脑子都是“同学会怎么看我”“爸妈会不会骂我”,越想越害怕。 从办公室出来,她没回教室,也没回家,一个人走到了县城外的小河边。那时候是春天,河边的柳树刚发芽,可她没心思看这些。 她想起老师批评的话,想起自己没答完的试卷,想起平时爸妈期待的眼神,觉得自己特别没用,既学不好英语,又给家里惹了麻烦。她在河边站了很久,风吹在脸上冷冷的,最后还是没忍住,一步步走进了冰冷的河里。 等有人发现她的时候,已经晚了。她的父母赶到河边,妈妈当场就哭晕了过去,爸爸蹲在地上,手里攥着她平时用的铅笔盒,半天说不出一句话。 学校里也炸开了锅,老师和同学都很震惊,没人想到,一句孩子气的话、一次普通的批评,会让一个14岁的女生做出这样的选择。 这件事很快传到了县里,甚至省里,有人讨论教育方式太生硬,有人感叹孩子心理太脆弱,还有人反思当时对“学外文”的片面认知,可再怎么讨论,那个爱整洁、会帮妈妈择菜的女生,也回不来了。 后来很多年,还有人记得张玉勤的事。 随着时代变化,学外语成了很普遍的事,人们也慢慢明白,学外文不是“崇洋媚外”,而是打开眼界、交流学习的工具。可每当提起这件事,还是会让人心里发堵——如果当时老师能多一点耐心,少一点上纲上线; 如果当时的社会氛围能少一点极端,多一点包容;如果张玉勤能知道“一次考不好、一次被批评不算什么”,或许结局就会不一样。 这件事从来不是一个简单的“学生抗批评”事件,而是特定时代背景下,教育方式、社会认知与青少年心理碰撞出的悲剧。 它提醒着后来人,对待孩子,尤其是青春期的孩子,要多些理解和引导,少些指责和上纲;对待知识,要保持客观理性,别被片面的观点裹挟。毕竟,每个孩子都该有犯错的机会,都该有被温柔对待的权利。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。