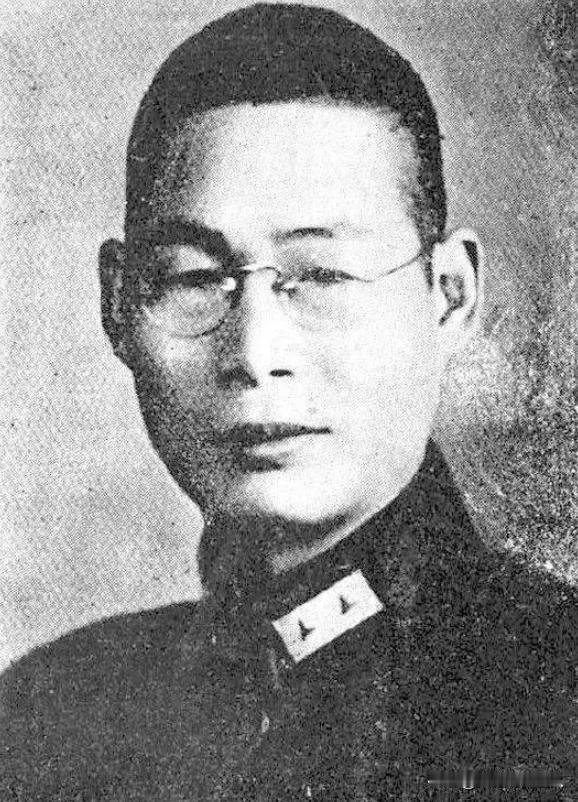

1951年,国军中将李延年重获自由,可出狱后,他却发现妻子已经改嫁,副官背叛了他,这让他十分沮丧:“还不如回监狱呢!” 主要信源:((抗日战争纪念网——李延年) 高雄港的晨雾中,一位身形佝偻的老人拄着木棍,沿着码头蹒跚而行。 1951年深秋的这个清晨,刚出狱的李延年望着来往的渔船,眼中满是迷茫。 他身上那件国民党将官制服早已褪色,肩章的位置只留下两道淡淡的印记。 脚上的皮鞋裂开了口子,每走一步都会发出吱呀的声响。 李延年在监狱里度过了两个寒暑,如今重获自由,却不知该去往何处。 他摸了摸口袋里仅有的几张零钱,这是出狱时狱警塞给他的路费。 码头的鱼腥味混着海风的咸涩,让他想起1949年从平潭逃离时的那个夜晚。 那时他还是个意气风发的将军,乘坐军舰撤离时,甲板上堆满了装箱的银元和各种贵重物品。 如今这一切都成了过眼云烟。 他沿着码头走了很久,最终决定先回台北的故居看看。 经过三天颠簸,李延年终于站在了曾经居住的小楼前。 院子里那棵他亲手栽种的玉兰树已经枯死,阳台上晾着陌生人的衣物。 邻居认出他后,欲言又止地告诉他,妻子在他入狱半年后就改嫁了,跟着一个南洋商人去了香港。 他默默听着,手指无意识地摩挲着墙上的斑驳痕迹。 离开故居,他去找曾经的副官。 在基隆的一家杂货铺里,他见到了正在忙碌的旧部。 副官看到他时明显愣了一下,随后尴尬地搓着手说: "长官,我现在做点小生意糊口..." 话未说完,就有顾客进来买东西,副官借故转身去招呼,再没回头看他。 夜幕降临,李延年独自坐在公园的长椅上。 雨水打湿了他的旧军装,他却浑然不觉。 想起抗战时期,他曾在徐州会战中率部死守阵地,那时何等威风。 如今却落得妻离子散、众叛亲离的下场。 为了生计,他不得不到码头当苦力。 每天天不亮就要去等活,和其他工人一起抢着搬货。 有次遇到以前的下属,对方假装没看见他,快步走开了。 他苦笑着继续扛起麻袋,每走一步都能感受到年纪带来的力不从心。 最困难的时候,他连续三天只能靠凉水充饥。 最后还是以前的一个老伙夫偷偷给他送了些饭菜,临走时塞给他几张钞票,低声说: "长官,保重。" 晚年他住在高雄的一间破屋里,靠捡废品为生。 每天清晨,他都会坐在海边看日出,有时一坐就是好几个小时。 附近的孩子们常看见这个沉默的老人,偶尔会好奇地围过来,他就会讲些抗战时期的故事。 1960年春天,有人发现他倒在屋里,手里还攥着半块干粮。 葬礼很简单,只有几个远亲参加。 墓碑上只简单刻着名字和生卒年份,没有任何头衔。 这个曾经显赫一时的国民党将领,就这样默默走完了人生旅程。 他的经历折射出战乱年代的人世浮沉,也让人看到历史洪流中个人的渺小。 从抗日英雄到落魄老人,他的一生令人唏嘘,也发人深省。 李延年的晚年生活充满了艰辛与孤独。 每天清晨,他都会推着一辆破旧的推车,沿着高雄的街道慢慢行走,在垃圾堆中翻找可以换钱的废品。 推车的轮子总是发出刺耳的吱呀声,伴随着他缓慢的脚步,成为附近居民熟悉的声响。 有时会遇到好心的小贩,会给他一些卖剩的蔬菜或水果,他总是默默收下,轻轻点头致谢。 他的住所是一间不足十平米的木板房,屋顶漏雨,墙壁透风。 屋里除了一张破床和几个捡来的纸箱,几乎没有别的家具。 墙上挂着一件洗得发白的旧军装,这是他唯一保留的过往痕迹。 每到雨天,他不得不用盆罐接住从屋顶漏下的雨水,滴滴答答的声音常常让他整夜难眠。 最令人唏嘘的是,每逢重要节日,他总会穿上那件旧军装,独自坐在海边,望着大陆的方向出神。 有渔民曾看见他对着大海喃喃自语,似乎在回忆往昔的峥嵘岁月。 但每当有人靠近,他就会立即恢复沉默,继续望着远方的海平面。 1960年初春的一个早晨,邻居发现他迟迟没有出门捡废品,推开虚掩的房门,发现他已经安详地离世。 桌上放着一本泛黄的日记本,最后一页写着: "此生无悔从军行,只恨未能马革裹尸还。" 这或许是他对自己一生的最后总结。 李延年的故事成为那个特殊年代的缩影,让后人得以窥见历史洪流中个体命运的沉浮。 他的经历不仅是个人的悲剧,更是时代的写照,提醒人们珍惜和平的来之不易。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!