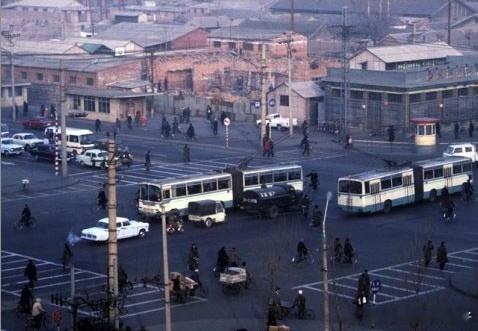

1956年,35岁农民咳嗽10年,竟拒绝就医,一天,他突然用力咳嗽,“哇”的一声,一个黑色且带血地异物喷射出来,妻子将异物拿给医生看,谁料,医生看完居然立马冲出病房报警。 滨州爱国主义教育基地的展柜里,生锈子弹与馒头担子复制品并排陈列。 讲解员指着子弹说:“这颗从高其煊体内咳出的子弹,见证过他三次关键抗日贡献。” 1956 年清明麦田里的意外,让这些尘封的功劳终于重见天日。 1940 年深冬的日军哨卡前,高其煊挑着馒头担子停下脚步。 他刚从日军军官醉酒谈话中,摸清了军火库的具体位置和守卫规律。 担子底层的密写药水还带着体温,情报就藏在最下层的馒头里。 “太君,刚蒸的红糖馒头,您尝尝?” 他递过馒头时,手心已攥出冷汗。 士兵接过馒头咬了一口,没发现异常便放行,这份情报连夜送抵八路军驻地。 凭借这份精准情报,我军深夜突袭军火库,炸毁日军炮弹两百余发,暂缓其进攻计划。 1941 年夏,高其煊的馒头担子多了个夹层 —— 专门放日军布防图。 当时日军计划对周边根据地 “扫荡”,他连续三天蹲守日军指挥部附近。 每天假装卖馒头,实则用日语和士兵闲聊,拼凑出完整的布防路线。 有次差点被日军怀疑,他急中生智,用日语唱了段日军歌谣,才蒙混过关。 最终他画出的布防图,帮八路军提前转移群众,还设下伏击圈,歼敌三十余人。 这是他第二次关键贡献,让根据地避免了大规模损失,保护了百余名村民。 1942 年秋,日军抓壮丁修炮楼,高其煊主动挑着馒头担子去工地。 他一边给壮丁和日军送馒头,一边悄悄传递 “逃跑信号”—— 带红点的馒头。 收到红点馒头的壮丁,会按照他偷偷告知的路线,趁夜逃离工地。 两个多月里,他靠这个办法,帮二十多名壮丁逃出日军控制,回到家乡。 期间有次被日军发现壮丁逃跑,他谎称 “是壮丁自己找机会跑的”,硬是扛了下来。 这次行动,不仅救了壮丁,还削弱了日军修炮楼的人力,延缓其工事建设。 1956 年清明,高其煊在麦田咳出那颗困扰他十年的子弹。 妻子用衣角裹着子弹跑向卫生院,医生见弹体刻痕,立刻意识到不简单。 “这是日军制式步枪子弹,你丈夫是不是当过兵?” 医生的追问让妻子愣住。 直到民警赶来,高其煊才慢慢开口,说起当年参军和三次送情报的经历。 “都是该做的事,算不上啥功劳。” 他说这话时,眼神望向远方的麦田。 当地政府随后核实,确认他三次情报直接或间接减少我军及群众伤亡上百人。 1956 年夏天,高其煊家的小院来了几位特殊客人 —— 当年的八路军战友。 “老高,当年你送的军火库情报,帮我们少牺牲了十几个弟兄!” 战友递上的立功证明,被高其煊轻轻放在抽屉最底层,没向任何人炫耀。 此后他依旧每天下地干活,只是偶尔会给村里孩子讲送情报的惊险经历。 “做人要守本分,当年参军就是为了保家卫国,不是为了争功劳。” 他常对孩子说。 晚年的高其煊身体硬朗,除了种地,还主动帮村里照看留守儿童。 他会教孩子们认简单的汉字,也会讲当年抗日的故事,却从不说自己的贡献。 1982 年,高其煊在自家老槐树下安详离世,临终前还念叨着 “要好好种地”。 他去世后,当地政府整理他的遗物,发现了当年战友送的立功证明和几封感谢信。 这些物件后来都被放进纪念馆,成为他抗日贡献的直接见证。 如今,滨州爱国主义教育基地里,每天都有参观者驻足高其煊的展品前。 孩子们围着展柜,听讲解员讲馒头担子送情报、红点馒头救壮丁的故事。 他的孙子高建军每次来参观,都会对着展品敬军礼:“爷爷的贡献,我记一辈子。” 那颗生锈的子弹、复刻的馒头担子,仍在默默诉说着一位普通农民的抗日传奇。 这些真实的贡献,没有惊天动地的口号,却在岁月里愈发彰显其珍贵分量。 主要信源:(西部文明播报——男子高其煊在咳嗽的时候,从嘴里咳出了一团黑色的物体,是一颗子弹)