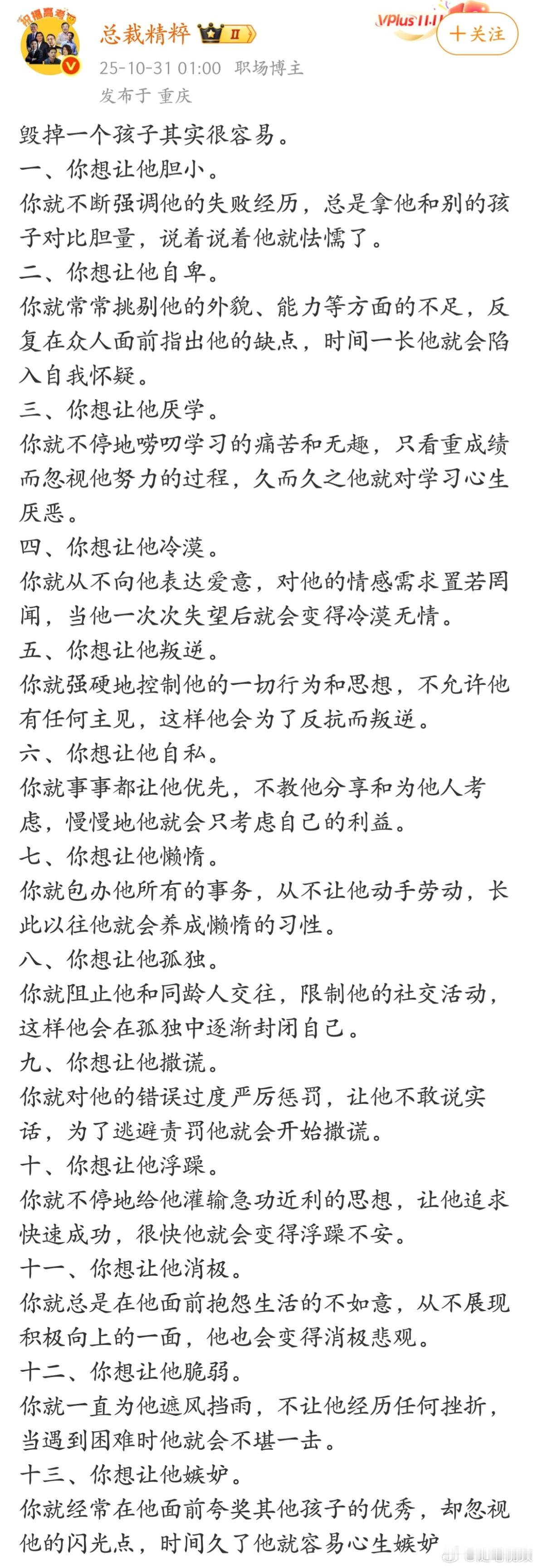

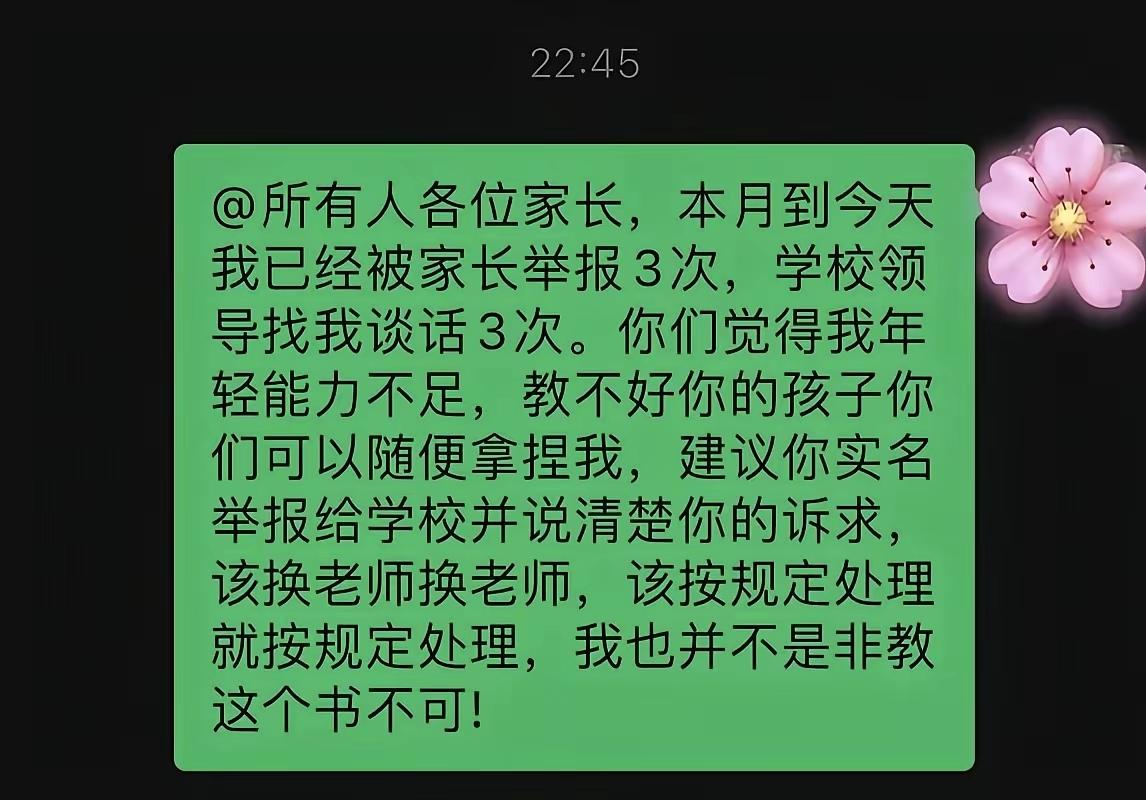

生活场景:否定与比较的刺痛 • “你看看别人家的孩子/老公/老婆” 这句话常见于家庭对话,本质是用他人优点对比身边人的不足。例如孩子考试失利时,家长说“邻居家孩子又考了第一”,或伴侣抱怨“同事的老公都升职了”。这种比较会让人产生自我怀疑,觉得自己的努力不被认可,甚至引发家庭矛盾。心理学中的“社会比较理论”指出,过度向上比较会导致自卑和焦虑。 • “我这都是为你好” 通常伴随强制干预,如父母逼婚、催生,或朋友以“为你好”为由干涉选择。这句话的潜台词是“你的感受不重要,我的判断更正确”,剥夺了他人自主决策的权利。长期被这样对待的人,可能会逐渐失去自我认同感。 职场场景:能力质疑与不公 • “这个任务你做不了” 当领导或同事直接否定个人能力时,会严重打击自信心。尤其在新项目分配或晋升机会面前,这句话可能暗示“你不够格”,甚至隐藏性别、年龄等偏见。例如女性职场人常被质疑“能否兼顾家庭和工作”,这种刻板印象限制了发展机会。 • “年轻人多吃点苦是应该的” 常被用来合理化加班、低薪或不合理分工。这句话将“剥削”包装成“锻炼”,忽视了劳动者的基本权益。长期接受这种观念的人,可能会陷入“自我感动式努力”,却忽略了对职业发展的理性规划。 社交场景:道德绑架与虚伪 • “都这么熟了,还计较什么” 当朋友借钱不还、占便宜时,用“熟人不计较”绑架情感。这句话模糊了边界感,将个人利益与友情混为一谈。健康的友情应建立在相互尊重的基础上,而非单方面牺牲。 • “你条件这么好,怎么还单身” 看似关心,实则隐含“单身=失败”的偏见。这句话可能让单身者感到被评判,尤其当提问者带着优越感(如已婚)时,更像是一种隐性攻击。每个人的生活节奏不同,单身只是选择之一。 自我成长场景:否定潜力的打击 • “你天生就不是这块料” 当尝试新事物(如学习技能、转换赛道)时,被贴上“天赋不足”的标签。这句话可能源于他人的焦虑投射,或对“努力”价值的忽视。研究表明,成长型思维者更相信能力可通过练习提升,而固定型思维者易被此类言论限制。 • “别做梦了,现实点” 当分享理想或创业计划时,被泼冷水。这句话可能出于保护欲(如害怕失败),但更多时候是消极者对积极者的打压。历史上许多创新都源于“不现实”的梦想,否定可能性等于扼杀创造力。 语言是思维的投射,讨厌某句话的本质,是拒绝被他人定义的人生。