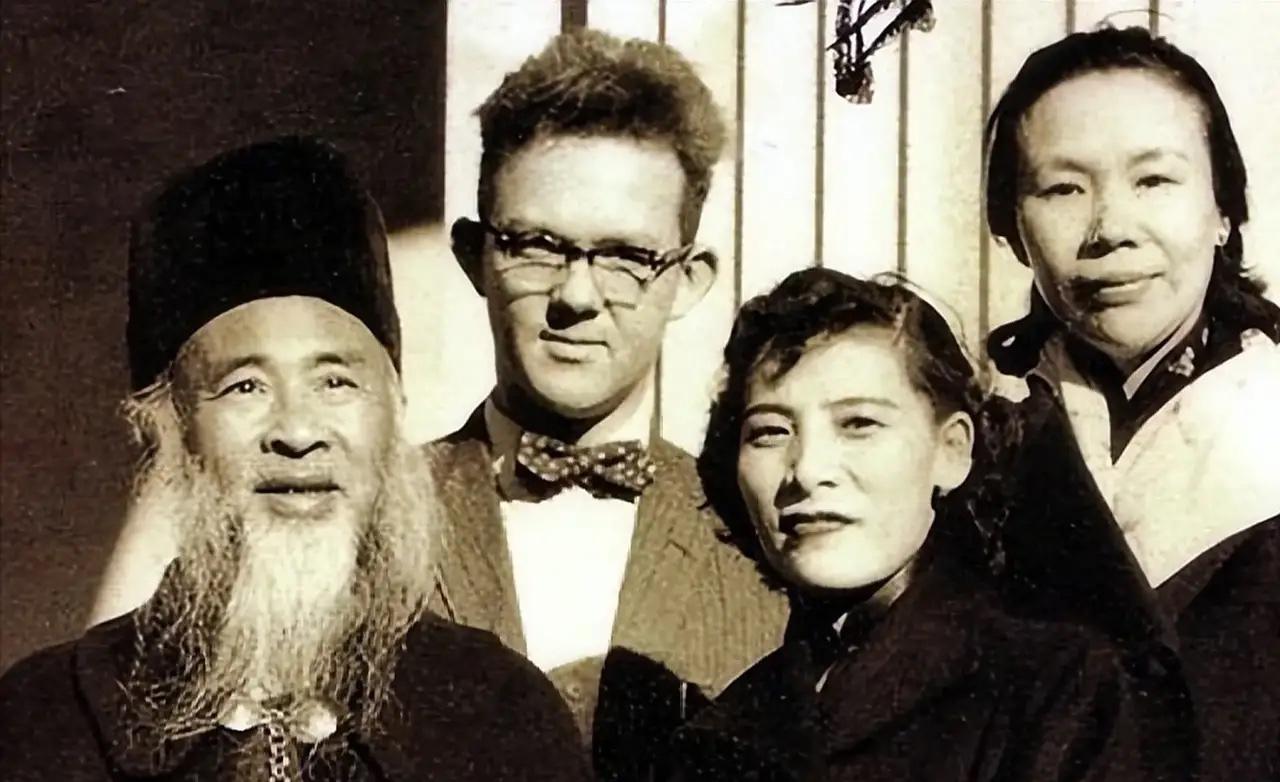

1963年张心瑞赴港劝父回国,张大千愤慨反驳:饿死人怎能算进步?背后隐情令人深思 1963年,张心瑞受命前往香港旨在劝说父亲张大千回国。然而,简短交谈后,张大千情绪激动愤慨地说:“你总夸赞国内如何美好、如何进步,但那么多人因饥饿而死,这怎能称为进步?若非我远赴他乡辛勤作画售卖,这一大家子何以维生?” 香港中环的酒店套房里,空气仿佛凝固了。张心瑞攥着带来的家乡特产,指尖泛白,眼眶泛红。她没想到,酝酿了一路的劝说话语,刚开头就被父亲的怒火打断。眼前的张大千,头发已染霜白,眼角刻着深深的皱纹,身上那件月白长衫洗得有些发白,可提起“回国”二字,他眼中的激动与愤慨,仍像年轻时挥毫泼墨般浓烈。 张心瑞记得,父亲自1949年离开大陆后,就一直漂泊海外。从印度大吉岭到巴西圣保罗,再到美国加州,一家人搬了无数次家,全靠父亲日夜作画售卖维持生计。她带来的照片里,国内的城市日新月异,亲友们安居乐业,可这些在父亲看来,却成了“不切实际的夸赞”。 “爸,那些传言不可信!”张心瑞声音带着哽咽,“我在国内亲眼所见,大家都在努力建设,日子一天天好起来,哪里有那么多饿死人的事?” 张大千猛地拍了一下桌子,桌上的砚台都震了震:“不可信?我在海外听得还少吗?老朋友写信来,字里行间都是苦处,你让我怎么相信你的话?” 他站起身,走到窗边,望着远处的维多利亚港,语气渐渐缓和,却带着难掩的疲惫:“你以为我不想回国?四川的火锅、青城山的云雾、敦煌的壁画,我哪一天不在想?” 张大千的话,戳中了张心瑞心底最柔软的地方。她知道,父亲对故土的眷恋,都藏在他的画作里。那些《长江万里图》《庐山图》,每一笔都饱含着对家乡山水的思念;他临摹的敦煌壁画,更是想把中华文化的瑰宝传承下去。可海外的日子,并没有外人看到的那般风光。为了养活家中数十口人,包括子孙、亲友和随从,张大千每天天不亮就起床作画,常常一画就是十几个小时,右手的指关节因为长期握笔,已经变形肿胀。 有一次,为了赶制一批画作换取生活费,他连续三天三夜没合眼,最终累倒在画案前。醒来后,他第一句话还是问“画完成了吗”。张心瑞带来的家乡腊肉,他吃得很慢,眼眶悄悄红了——那是他年轻时最爱的味道,可如今,却只能在异国他乡回味。 张大千的顾虑,并非毫无缘由。上世纪60年代,海外媒体对国内的报道多有偏差,加上信息闭塞,他很难了解到真实的情况。而他身边,确实有不少从大陆出来的亲友,带着对生活的不满向他倾诉,让他对回国充满了担忧。更重要的是,他深知自己的艺术创作需要自由的环境,需要丰富的素材和交流,而当时国内的艺术氛围,让他不得不有所顾虑。 “我这辈子,就爱画画。”张大千转过身,看着女儿,语气沉重,“我走的时候,带走了一批珍贵的画稿和文物,不是想据为己有,是怕它们在战乱中被毁。这些年,我在海外办画展、传技艺,就是想让世界知道中国书画的魅力。” 他指着墙上挂着的《墨荷图》:“你看这荷花,根茎在故土,花叶却向海外伸展,可它的魂,永远在中国。” 张心瑞沉默了。她终于明白,父亲不是不想回国,而是有太多的牵挂和顾虑。他担心家人的生计,担心艺术创作受到限制,更担心自己心中的“故土”,与现实中的祖国存在差距。那场交谈,最终没有达成共识,张心瑞带着遗憾回到了大陆,而张大千则继续留在海外,用画笔书写着对中华文化的热爱。 事实上,张大千始终没有忘记自己是中国人。他在美国定居时,特意在院子里种上四川的竹子,取名“可以居”;他拒绝加入外国国籍,对外始终自称“中国画家”;晚年时,他还将自己珍藏的部分文物和画作,捐赠给了台北故宫博物院。1983年,张大千在台北病逝,临终前,他还念叨着“想回四川看看”。 张大千的选择,或许在当时引起了不少争议,但放在特定的历史背景下,却不难理解。他是一位艺术家,更是一位普通人,有着对家人的责任,对艺术的执着,对故土的眷恋。他用自己的方式,坚守着中华文化的根脉,传播着中国书画的魅力。 如今,我们再回望这段历史,不难发现,家国情怀的表达,从来都不是单一的形式。有人选择坚守故土,为国家建设添砖加瓦;有人选择漂泊海外,将中华文化推向世界。张大千的一生,虽然未能回到大陆,但他的艺术成就,早已成为中华文化不可或缺的一部分;他对故土的思念,也永远留在了那些饱含深情的画作里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。